Un article de Ella Beyreis, Michael Wymer, et Ella Newstead

Si vous passez suffisamment de temps à Toulouse, vous allez inévitablement croiser un environnement équipé avec les aménagements pour des personnes en situation de handicap, que ce soit la place pour une chaise roulant dans le bus ou un chien guide en formation à la gare. Les universités de Toulouse ne sont pas une exception–en se baladant autour de l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès vous allez voir les personnes utilisant le guidage tactile, en chaises roulantes et avec des appareils d’aide à la marche. En observant ces aménagements a notre université, nous étions curieux de savoir comment les français perçoivent l’invalidité dans un contexte universitaire. Et vu que 80% des personnes en situation de handicap en France ont un handicap invisible, c’est-à- dire des troubles sensoriels, mentaux ou cognitifs, nous étions particulièrement curieux de savoir s’il existe aussi un réseau d’aménagements pour des incapacités invisibles.

Avant de plonger dans la question d’invalidité, regardons le système universitaire français. En contraste avec le système américain qui est caractérisé par ses frais de scolarité élevés et sa sélectivité, le système français valorise une éducation pour tous et toutes en accord avec le principe français de l’égalité. Ainsi, c’est l’éducation de la majorité qui compte et non pas celle de l’individu. C’est pour ça que le fameux cours magistral ou un professeur parle pendant quatre heures dans un amphithéâtre de cent étudiants est si populaire–elle facilite la diffusion de l’information. Mais quand il y a un ou une étudiant·e qui a des besoins particuliers, comment l’université s’occupe des individus ?

Bien qu’aujourd’hui l’évidence des aménagements pour étudiants en situation de handicap est visible, ce n’était pas toujours le cas. En 2005, la France a exécuté une loi qui a décrit le droit aux aménagements qui assurent l’accès et la participation égale aux services et programmes gouvernementaux pour les personnes en situation handicap. Depuis cette année-là, le nombre d’étudiants en situation de handicap aux universités a beaucoup augmenté. Mais bien que le niveau des étudiants en situation handicap a augmenté en gros, il n’est pas distribué d’une manière égale à travers les disciplines. Par exemple, pendant que les étudiants en situation handicap physique sont distribués également à travers les disciplines, les étudiants en situation handicap invisible sont les plus nombreux dans les institutions universitaires technologiques et la fac des arts, des langues, et des lettres. De ces faits, il est évident que les services pour les étudiants en situation handicap invisible sont moins développés que ceux pour l’handicap physique.

Depuis 2023, l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès offre à ses étudiants trois sessions gratuites de 45 minutes avec un psychologue. En comparaison avec nos universités américaines, l’université ne promoue pas beaucoup ce service, alors elle reste invisible. Dans nos universités, il existe des organisations institutionnelles et aussi certaines qui sont gérées par des étudiants qui s’occupent du bien-être des étudiants, offrent des séances de méditation, ou facilitent des conversations au sujet de la santé mentale. D’après nos conversations avec nos hôtes, ce sont des sujets qu’on évite en France, bien qu’on reconnaît qu’il vaut mieux les aborder. Nous croyons que parler de notre santé mentale est la première étape d’une reconnaissance de l’handicap invisible.

––––––––––––––––

On peut observer un petit microcosme de traitement des handicaps en France dans les universités françaises. Pendant nos premiers mois en France, on reconnaît plusieurs accommodations qui était visible dans l’infrastructure de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Il y a des bandes tactiles sur les trottoirs pour aider les malvoyants, et aussi des ascenseurs et rampes pour les personnes en fauteuil roulant. Chez moi, c’est très rare de voir les bandes tactiles pour la totalité d’un chemin, mais a UT2J il traverse le quad d’un côté à l’autre.

Néanmoins, on doit interroger l’accès aux mesures d’adaptation pour les personnes avec des handicaps invisibles, surtout dans le domaine d’éducation. Aux Etats-Unis le débat au sujet d’accommodements raisonnables pour les handicapés invisibles est polémique. Le scandale de « Varsity Blues » qui a éclaté en 2019 s’agissait d’un complot criminel pour tromper le système d’admission à l’université. Une partie du crime était une falsification des handicapés invisible comme TDAH et dyslexie, qui a qualifié des élèves de recevoir les mesures d’adaptation. (Vox) Il me semble que la conversation en France s’agit plutôt d’élargir l’accès à des mesures, et n’est pas encore de qualifiée qui les mérite.

Par coïncidence, les trois auteurs de cet article sont dans le même cours a UT2J, et on a eu une expérience pertinente de cette conversation des accommodations et handicap invisible dans la salle de classe. Pendant le premier mois de cours, une étudiante est devenue surstimulée à cause du bruit dehors et dans la salle de classe. Elle a demandé si le professeur peut adresser le bruit, surtout du retour de son microphone. En réponse, le professeur a créé plus de bruit intentionnellement, comme une blague. L’étudiante a été vraiment submergée et a quitté la salle de classe pour quelques minutes pour se reprendre. Le professeur a été préoccupée après qu’elle est sortie, mais avant ça il m’a semblé qu’il ne comprenait pas pourquoi elle a demandé ce changement. L’étudiante a des difficultés avec surstimulation mais le prof n’était pas familier avec le concept, ou il n’a pas reconnu l’importance de ses demandes. C’est facile de comprendre les différences nécessaires dans le style d’éducation pour les aveugles ou les sourds, mais les différences d’attention ou de mentalité sont plus incompréhensibles pour les gens qui sont inexpérimentés.

Ce n’est pas le cas que La France n’a pas de programmes d’adaptation dans le système d’éducation, en comparaison aux Etats-Unis il est diffèrent. La conversation des mesures pour quelques handicapés mentaux ou invisibles est tellement unique que les débats aux Etats-Unis.

––––––––––––––––

Qu’est-ce que constitue un handicap ? Ou une infirmité ? Ou une incapacité ? Ces mots sont en français avec une connotation culturelle que les Français connaissent d’une manière que je ne comprendrai jamais à cause du fait que le français n’est pas ma langue maternelle. Même si j’étudierai le français pour le reste de ma vie, il y aura toujours cette barrière de la langue. Alors, je ne veux pas juger la langue française ou les Français pour leur usage de leur langue que je ne comprends pas en entier. Mais, les mots « handicapé », « infirmité », et « incapacité » me rendent mal à l’aise comme une personne que les médecins et que les physiologistes décrivent comme « handicapé ».

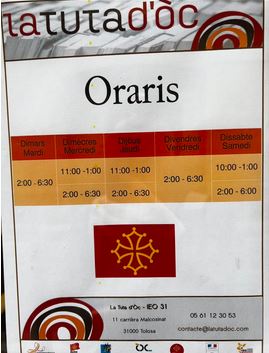

Il y a deux mois que j’ai reçu mon diagnostic qui dit que j’ai une dyslexie et un trouble anxieux généralisé. J’avais huit ans quand j’ai appris à lire, et les livres que je lisais étaient pour les bébés comme Bob Books ». En même temps, mes camarades de classe lisaient les livres de « Harry Potter » et « Are You There God ? It’s Me, Margaret ». J’ai raté tous mes exams d’orthographe et mes enseignants m’ont empêché de jouer avec des amis à la récréation afin que j’eus pratiqué mon orthographe, mais je n’étais jamais testé pour la dyslexie. J’avais toujours des difficultés d’orthographes et des examens, donc j’ai pris seulement les cours à Grinnell (mon université aux États-Unis) où je peux écrire des rédactions dans mon ordinateur, avec un correcteur d’orthographe. Malheureusement, cela n’était pas une possibilité ici alors j’ai demandé des aménagements pour mes examens, ce que j’ai reçu facilement et que j’ai maintenant.

Toute ma vie je n’avais jamais eu de handicap. J’ai fait des études d’un sujet centré sur les handicaps. Mes amis et ma sœur ont des handicaps, mais je n’ai jamais pensé que j’en avais un. Dans les semaines passées, j’ai appliqué pour des travaux d’été et les stages en entreprise de publication, et chaque fiche demande la question « avez-vous un handicap ? ». Je ne dois pas répondre, et de plus je ne peux pas être victime de discrimination si j’ai dit oui, mais je ne pouvais pas dire oui parce que je ne croyais pas que j’avais un handicap. J’ai des difficultés d’orthographe, de calcul, et de lecture, tous qui viennent de ma dyslexie, mais je peux faire toutes les choses comme les autres étudiants. J’ai deux spécialisations en littérature – en français et en anglais. J’ai fait tout le calcul infinitésimal que mon université enseigne. Et j’ai lu d’ une manière récréative plus que tous mes amis et que ma famille. Je ne me considère pas moi-même handicapé. Mais, c’est un titre que j’ai maintenant.

En anglais, nous utilisons le mot « disabled » au lieu de « handicapped » parce que le mot « handicapped » était utilisé comme une insulte et aujourd’hui il est considéré péjoratif. Le mot « disabled » n’a pas la même connotation et les personnes handicapées ont décidé d’utiliser ce mot au lieu de « handicapped ». Les mots « handicap », « infirmité », et « incapacité » me rappellent ce mot que nous n’utilisons plus en anglais et je suis devenue curieuse s’ils ont des connotations négatives aussi. J’ai cherché un peu sur internet et j’ai trouvé un site, « Handicap.Fr », qui semble être un site des ressources, des actualités, et des programmes pour les handicapés qui a partagé un peu d’information sur le terminologie de handicapé en France. C’était très intéressant de lire parce que E. Dal’Secco, l’auteur, a partagé une courte histoire de la terminologie, les implications politiques, les débats sur ce qui est le meilleur mot, et des conséquences dans la société française qui vient avec le diagnostic « handicapé ». Il a dit que le mot « handicapé » est un anglicisme qui était utilisé comme un mot plus poli qui a remplacé les autres mots comme, « invalides, aliénés, anormaux, déficients, paralytiques » (Dal’Secco). Quand il a écrit l’article en 2013 il y avait des personnes qui veulent utiliser la terminologie « personne en situation de handicap ». Nous avons eu la même situation aux États-Unis avec le phrase « person with a disability » au lieu de « disabled » et il y a beaucoup de personnes handicapées aux États-Unis qui ont dit qu’ils préfèrent le phrase « disabled person » et les termes qui met en emphase l’humanité des gens. Dal’Secco a partagé un sentiment similaire quand il a demandé pourquoi est-ce que le handicap est le seul titre pour lequel nous utilisons la phrase « personne en situation de … ». Il semble bizarre de tourner autour du pot quand on utilise une phrase qui peut être dite avec un mot ; il donne le message qu’il y a quelque chose de mauvais ou étrange sur le sujet. Comme l’idée qu’on ne peut pas dire « disabled » parce qu’il est terrible d’être « disabled », alors il faut que tout le monde utilise « person with a disability » afin d’éviter le sujet et mis en place un peu de distance entre la personne qui parle et le fait d’avoir un handicap. Dal’Secco a aussi qu’il est difficile de choisir un mot ou un titre que tout le monde aime parce qu’il y a des désaccords entre la communauté handicapée.

Je trouve que je n’ai pas le droit de juger cette situation ou ces débats, parce que je ne suis pas une partie de la communauté handicapée française. Néanmoins, je suis heureuse de savoir qu’il y a des personnes qui parlent de ce sujet et qui veulent créer un mot ouvert et respectueux. Je pense qu’avec le temps je deviendrai plus à l’aise avec mon titre de handicapé, mais je sais qu’il ne devinera jamais mon identité. C’est un sentiment que E. Dal Secco a décrit dans son article : « Ce n’est pas un détail ; les mots ont une importance considérable. Je suis aveugle depuis quinze ans mais le handicap n’est pas mon identité » (Dal’Secco). En français ou en anglais, il faut que nous utilisions les mots respectueux quand nous parlons des personnes. Tout le monde mérite le respect, et les mots que nous utilisons sont une bonne première étape.