Dec 2016

Café Einstein Unter den Linden

Ein transatlantischer Gedanken- und Erinnerungsaustausch mit Gerald Uhlig-Romero, dem “König der Berliner Kaffeehauskultur”

Das Gespräch führte Frederick A. Lubich

„Das Leben ist nur ein kurzer Traum“

(altrömisches Sprichwort)

Frederick: Lieber Gerald, mehr als vier Jahrzehnte sind vergangen, als wir uns Mitte der siebziger Jahre in einer Heidelberger Runde junger Poeten kennenlernten und im Handumdrehen Freundschaft schlossen. Damals hätten wir zwei Traumtänzer uns sicherlich nicht träumen lassen, dass einer von uns in die Neue Welt auswandern und jahrzehntelang als sogenannter “gypsy scholar“, also als Wandergelehrter von Universität zu Universität ziehen sollte, und dass der andere ebenfalls nach so manchen Wegstationen schließlich im Herzen der Alten Welt und im Zentrum der Hauptstadt eines wiedervereinten Deutschlands ein berühmtes Kaffeehaus gründen sollte. Im Laufe der Zeit hat dich die bundesrepublikanische Boulevardpresse zum „König der Berliner Kaffeehauskultur“ gekrönt. Der Hamburger Spiegel sollte deinem Lebenswerk sogar noch einen weiteren Lorbeerkranz winden, indem er vor wenigen Jahren weit über Berlin hinaus dein Café Einstein Unter den Linden gar zur „Hauptbegegnungsstätte der Berliner Republik“ erklärte.

Doch kehren wir noch einmal in unsere traumselige Jugendzeit nach Heidelberg zurück, der Traumstadt aller deutschen Romantiker, und somit auch zurück zum Beginn deiner immer wieder so wundersam anmutenden Traumkarriere. Und vielleicht trifft ja auch auf deinen Lebenslauf die märchenhafte Weltweisheit aus Hermann Hesses bekanntem Gedicht „Stufen“ zu: „Allem Anfang wohnt ein Zauber inne“. Alsdann, Vorhang auf, die Welt als Bühne, und du machst zum Weltspiel schon einmal recht gute Miene.

In Fredericks Heidelberger Studentenbude Mitte der siebziger Jahre Im Vordergrund Gerald, der Traumtänzer, im Hintergrund Nijinsky, der Gott des Tanzes

Gerald: Ach Freddy, wie naiv und unwissend habe ich damals in die Welt geschaut nichts ahnend, wie viele Tragödien noch den weiteren Lebensweg pflastern werden. Auch wenn Goethe einmal in der Pose des literarischen Großfürsten sagte, dass man sich auch aus lauter Steinen einen Lebensweg bauen kann, so wünschte ich mir doch ein paar weniger griechische Tragödien in meinem Dasein. Sicher wohnt allem Anfang ein Zauber inne, gerade wenn man so ein neugieriger Hochstapler, Narzisst, Behauptungsmeister, Bestätigungssüchtiger und Rebell in einem war wie ich. Ein tägliches Ein-Personen-Theater auf der Suche nach einem Selbst, einer Identität oder was auch immer. Wir fahndeten damals in Heidelberg nach etwas, zu dem man verlässlich „Ich“ sagen konnte, Verbündete, Freunde, Wohn- und Lebensgemeinschaften, wir wollten unsere uns einengenden Elternhäuser abstreifen, ja mancher wollte diese in die Luft sprengen. Verrückte Poeten, Philosophen, romantische Dichter, sie alle wurden zu unseren Souffleuren, ihre Sätze und Gedanken zu unseren Zündschnüren. Wir waren hin- und hergerissen zwischen Aufbruch und romantizierender Vergangenheit. Auch der Autor Claudio Magris mit seinem Buch Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur faszinierte uns, ein literarischer Großregen auf die Morbidität.

Frederick: Wir hatten ja damals das Buch gemeinsam gelesen und ich hab es heute noch mit all meinen und deinen kunterbunten Randbemerkungen und Unterstreichungen. Zudem hatte ich selbst auch noch viele, schöne Erinnerungen an die alte, kaiserlich-königliche Donau-Monarchie, da meine beiden mährischen Großväter in meiner Kindheit immer wieder recht redselig von ihrer Militärzeit im Wien der Jahrhundertwende geschwärmt und schwadroniert hatten. Es war die Welt des sagenhaften, einst so sang- und klanglos versunkenen Kakaniens.

Anfang der siebziger Jahre hast du in Heidelberg dein eigene Bühne, das Kabarett “Hoch- und Tiefstapler“ gegründet. Ich machte mir bei deinen Rezitationen und Inszenierungen im Kulturhaus Bühl vor allem hinter den Kulissen zu schaffen und war dort unter anderem für die Bühnenbeleuchtung zuständig.

Gerald: Du warst schon damals wie auch heute noch für die Geistesblitze zuständig, wunderbar in deinen Gedichten nachzulesen. Selbst heute zitiere ich noch des Öfteren dein Poem: „Ich küsse den Morgen / eh er erwacht / auf seine traumvollen Lippen / ehe der Schleier der sanften Nacht / zerreißt über des Tages gebeugtem Rücken.“

Frederick: Solch spätromantische Verse kann man auch nur in Friedenszeiten schreiben, wenn man nicht jeden Tag schon frühzeitig aufs Schlachtfeld ziehen muss wie unsere Väter und Großväter in ihrer Jugendzeit. Da hat das Hoch- und Tiefstapeln selten geholfen.

Gerald: Der Name Hoch- und Tiefstapler war Programm. Das Buch, welches mich in meinen jungen Jahren am meisten faszinierte, war der Thomas-Manns-Roman vom Hochstapler Felix Krull, in dem ich mich sofort wiedererkannte, selbst seinen Trick, nicht zum Militär zu müssen hatte ich übernommen, um nicht zur Bundeswehr zu müssen.

Frederick: Mitte der siebziger Jahre warst du einer der wenigen aus einer Vielzahl von Bewerbern, der am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, einer der berühmtesten Schauspielschulen Europas, angenommen wurde. Bald bist du auch in der Rolle des kunstverliebten und frühgereiften Jünglings in Hugo von Hofmannsthals Theaterstück Der Tor und der Tod auf einer Wiener Bühne gestanden. Neurastheniker pur, das fin de siècle in Reinkultur!

Gerald: „Frühgereift“! Ich hab ja nicht einmal die mittlere Reife hinbekommen, was, wie ich heute weiß, mit den Symptomen meiner Erbkrankheit zu tun hatte, und ich auch Student und Akademiker wie ihr alle um mich herum sein wollte, hatte ich nur eine Chance, damals ohne Abitur Hochschüler zu werden, nämlich auf einer staatlichen Schauspielschule. Da ich noch nie gerne Texte auswendig lernte, hatte ich mir wie gefordert zwei klassische Texte eintrainiert, die ich übrigens heute noch aufsagen kann. Die beiden modernen Texte habe ich einfach auf der Bühne improvisiert und gespielt. Das musste auf die Lehrer und Professoren so toll gewirkt haben, dass ich von über 1000 Bewerbern zu einem der neun Aufgenommenen wurde. Als mich die Lehrer fragten, von wem die Stücke waren, sagte ich einfach, sie seien von mir. Kleine Gaunereien haben mich schon damals sehr interessiert. Als wirklich Großkrimineller fehlten mir leider die Nerven. (eine Zeile aus meinem neuen Rapp: das Leben ist zu kurz, es geht nur mit Betrug).

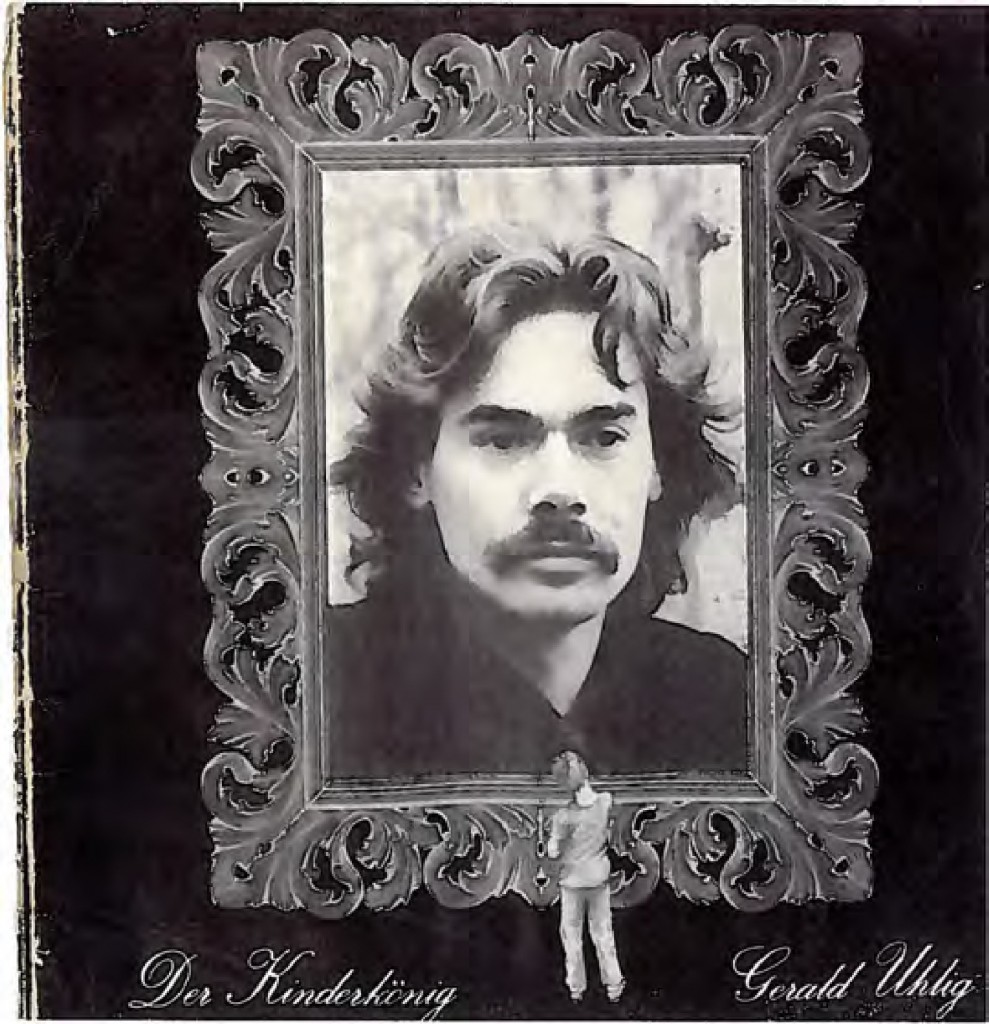

Frederick: Neben deinem Schauspielunterricht hast du auch die Langspielplatte Der Kinderkönig unter anderem mit vertonten Texten von einigen von uns aus der Heidelberger Dichterrunde aufgenommen. Mein alter Plattenspieler ist schon längst kaputt aber ich höre noch immer deine rauchige, euphorisch-melancholische Stimme, wenn du mein Lied vom „Duft der großen, weiten Welt“ singst, das mit den Worten beginnt: „Das Leben ist wie eine Zigarette, die Seele atmet ihr Nikotin …“

Vom Kinderkönig in Wien zum Kaffeehauskönig von Berlin:

Ein preußisch-österreichisches Liederbuch und Maskenspiel

Gerald: Ich war damals in Wien sehr von dem Poeten André Heller begeistert und wollte auch so eine vital-sentimentale Schallplatte hinbekommen. Während Heller die meisten seiner Songtexte von anderen Dichtern geklaut hatte und als die seinen ausgegeben hatte, hatte ich mit dir beides: Dichter und Freund in einem. Ich werde nie vergessen, wie wir, mein damaliger Produzent und ich, viele deiner Lieder in einer einzigen Nacht aufnehmen mussten, da die Wiener Symphoniker engagiert wurden und sehr viel Geld kosteten.

Frederick: „Wein, Weib und Gesang“, diese Wiener Weisheit war das lebenslange Leitmotiv meines sangesfreudigen Kuhländler Großvaters gewesen und es wies auch uns noch den weiteren Lebensweg. Oft war’s freilich zum Heulen, doch noch viel öfters zum Lachen, und so konnte man sich auf dieses Leben auch immer wieder ein paar traurig-lustige Reime machen. Egal, ob wir durch die Wiener Kaffeehäuser zogen oder in die blaue Ferne schweiften, immer wieder verwandelte sich der fidele Augenblick in ein spontan komödiantisches Stegreifstück.

Unterwegs in der schönen französischen Provence! Und dazu zwei „süße Mädel“

Willkommen! Welcome! Bienvenue! Das ganze Leben ist eine Revue!

Auch mein Vater war in seiner Jugendzeit im schönen Frankreich gewesen – allerdings als deutscher Soldat. Bis er in französische Kriegsgefangenschaft geriet, aus der er schließlich in die amerikanische Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Lustig war das nicht!

Diesen Erfahrungen entsprechend stellte unsere Generation die Lebenserfahrungen unserer Vorväter denn auch gründlich auf den Kopf: „Make Love not War“, das wurde unsere internationale Parole. Und der gute, alte Freiherr von Eichendorff, das romantische Orakel aller Wanderlust, lieferte dazu die passend vagantischen Verse.

„Schöne Fremde“ – Woher, wohin?

Links Lynne aus Kalifornien und rechts Lisa aus Wien!

Frederick: Anstatt die schöne Fremde zu erobern, ließen wir uns viel lieber von ihr verführen frei nach Eichendorff und seinem wunderbaren Gedicht „Schöne Fremde“. Für uns beide sollte der so doppeldeutige Zauber seiner „schönen Fremde(n)“ letztendlich geradezu zur schicksalshaften, nord- und südamerikanischen Wirklichkeit werden, und zwar für mich in der Gestalt einer Kalifornierin und für dich Jahre später in der Gestalt einer Argentinierin, deren Nachnamen du ja auch noch heute trägst.

Gerald: Alle meine Frauen avancierten schnell zu beratenden Müttern, ich hatte schon sehr früh zu meinem Vater gesagt, ich will, dass mich die Frauen durch das dornige Leben tragen, sie haben mich auch in die Welt hierher gebracht. Die eine, die mich geboren hat, hat mir dabei auch die schlimme genetische Erkrankung (Morbus Fabry) mitgegeben und wenn ich zu starke Schmerzen in den langen Nächten meiner Kindheit hatte, sagte Mutter zu mir, „Mein Sohn, ich weiß, warum du so leiden musst, wie kann ich dir nur helfen, komm ich werde dich einfach noch mal auf die Welt bringen.“

Frederick: Die ewig gebärende Große Mutter! Wie du weißt, hatte ich jahrelang über die Magna Mater und ihren mythopoetischen Zauber in der modernen Literatur recherchiert und publiziert. Und so waren wir mal wieder von der gleichen Partie, du warst die existentielle Praxis und ich war die akademische Theorie.

Gerald: Später traf ich eine wundervolle, schöne kluge und intelligente Frau, die mich als Kunstmäzenin unterstützt und meine großen Inszenierungen der Lebensgeschichten von Lautrec, Picasso in verschiedenen Kunsttempeln gefördert hat. Als dann mein Körperkrimi mit den Jahren immer schlimmer wurde, hat mir meine damalige südamerikanische Frau Mara eine wundervolle Tochter Geraldina geschenkt und für mein zweites Leben ihre Niere gespendet. Dass Mara dann ein paar Jahre später an einem Pankreaskrebs sterben musste, war mit meinem Schicksal nicht verabredet. Aber du kannst mit dem Schweinehund Schicksal nichts verabreden. Das Schicksal macht, was es will. Es spielt das Lied des Zufalls und der Beliebigkeit. Meine Schreie werden auch nicht verlöschen, wenn ich gestorben bin. Vielleicht kann ich an Hand von Maras Lebens eine Ausstellung realisieren mit dem Titel „Der Boulevard des Lebens“.

Frederick: „Wer in die Fremde will wandern, der muss mit der Liebsten gehen“, so heißt es in Eichendorffs Gedicht „Heimweh“ und diesem romantischen Ratschlag bin ich denn meinerseits auch schon bald wortwörtlich gefolgt. Später sollte ich herausfinden, dass meine wanderlustige Liebste ebenfalls einen Wiener Großvater gehabt hatte, der seinerseits gegen Ende der Habsburger Monarchie ins sagenhafte Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgewandert war.

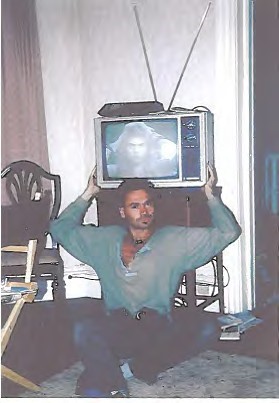

Gerald in unserer Wohnung in Providence, Rhode Island, USA im Sommer 1984

Vom österreichischen Volkstheater zur amerikanischen Sitcom: eine Hoch- und Tiefstaplerposse

Gerald: Für Dich gilt das ja ganz bestimmt. Du wurdest von deiner Lynne quasi aus Heidelberg abgeholt und ins Land unserer Träume entführt. Ich dagegen habe mir die fremde große Welt nach Berlin geholt.

Frederick: Obwohl uns beide bald ein Weltmeer trennen sollte, haben wir uns nie aus den Augen verloren und uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch immer wieder gegenseitig besucht. Was waren deine ersten Eindrücke von Amerika? Providence, Rhode Island … North Brunswick, New Jersey … und vor allem Manhattan, New York, wo wir acht wunderbare Jahre auf der Upper West Side gewohnt haben.

Gerald: Zum ersten Teil deiner Frage: Zu unserem großen Glück haben wir uns nicht verloren, sondern sind uns gegenseitige Zeugen einer wichtigen Phase in unserem Leben geworden. Das Kostbarste, was es im menschlichen Leben überhaupt gibt, ist diese Zeugenschaft: Ob deine Eltern, Geschwister, deine Lebenspartnerin, deine Kinder, Freunde, wir alle sind uns gegenseitig Zeugen und spiegeln unser Dasein.

Meine damalige Amerikareise zu Dir war ein absoluter Flash: zum Beispiel New York. Die vielen verschiedenen Nationen, die hier zusammenleben und das Stadtbild prägen, den ersten Rapp, den ich dort gehört habe und der nachts von Harlem herüberzog zu deiner Wohnung oben am Broadway. Auf der anderen Seite fiel mir die Verwahrlosung extrem auf, etwas, das ich aus unserem Lande damals nicht kannte.

Kiste hin und Kasten her,

so fällt das Stapeln nicht mehr schwer!

Frederick: „Providence“ bedeutet Voraussicht und Vorsehung und im Rückblick scheint diese in Providence entstandene Bildstrecke vom angebeteten, leidenschaftlich umarmten, mühsam gehobenen und schließlich spielerisch gestemmten Fernseher in der Tat wie eine sinnbildliche Vorschau auf deine kommende, hart erkämpfte Karriere im multi-medialen Kulturbetrieb. Erzähl von deinen weiteren Wegstationen.

Gerald: Das Wichtigste damals war für mich, dass kein Mensch auf dieser Welt je darüber bestimmen konnte, zu welcher Zeit ich morgens mein Bett verlasse. Eine Nacht mit zu wenig Schlaf bedeutet einen furchtbaren Tag und dafür sind mir die paar Tage, die einem Menschen in diesem Leben so bleiben, zu kostbar. Bis heute ist das so. Das ist meine kleine Freiheit. Die andere große Freiheit, von welcher der Mensch seit Beginn seiner Zivilisation träumt, ich habe sie nirgendwo getroffen. Es gibt sie nicht. Es kann sie nicht in einer biologischen Art geben, wo einer vom und durch den anderen lebt.

Nun weiter zu deiner Frage. Ich war letztlich offen und begabt für alles, was mir Ruhm und Aufmerksamkeit bringen könnte. Ich arbeitete am Theater als Regisseur, als Moderator beim Radio, als Schauspieler beim Film und auch Fernsehen. Ich wollte extrem geliebt werden und suchte Ruhm und Anerkennung. Wie heißt es noch mal in meinem Roman Stoffwechsel: „Ruhm war die einzige Hoffnung in den langen Nächten der Jugend.“ Für diesen Ego-Mist habe ich eine Menge an Energien geopfert, anstatt in der Zeit locker ein paar Millionen zu machen. Meine Eltern waren ja Geschäftsleute und diesen Anteil habe ich lange bei mir vernachlässigt: Der kam erst mit der Gründung meines Kaffeehauses Einstein Unter den Linden in Berlin, mit dem wir im Jahr über drei Millionen Euro einspielten. Ich habe sehr gute Leute engagiert, die sich um die Sisyphos-Arbeit des gastronomischen Alltags kümmerten, sodass ich in Ruhe an meiner Kunst und meinen originellen Formaten weiterarbeiten konnte. Zum Beispiel an meinen Ausstellungen in der Galerie im Einstein oder meinen Salongesprächen mit prominenten Zeitgenossen im Bereich Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Stolz bin ich auf mein Projekt der Nobelpreisträger in der Kunst, in dem ich immer wieder die Nobels dazu animierte, ihre großartigen Erkenntnisse auch künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.

Frederick: Spätestens in Hamburg hast du dich auch ernsthaft mit verschiedenen Ausdrucksformen der modernen Malerei auseinandergesetzt – und bald fand man deine dramatisch-expressiven Tafelbilder in verschiedenen Ausstellungen von Berlin bis nach Brasilien. Was bedeuten dir die bildenden Künste?

Gerald: Ich beantworte die Frage mal wie ein Gedicht. Es gibt viele Arten zu sterben, es wäre jetzt besser für mich, herauszufinden, wie man lebt. Der Tod ist das Einfachste. Sterben kann jeder Idiot. Sinnvoll leben ist die Kunst. Meine Kunst führt mich immer ins Nirgendwo, ich stehe immer rechts außen im Nichts und halb in der Mitte des Irgendwo. Und dann treffe ich einen großen Philosophen. Der erzählt mir eine Geschichte. Zum Beispiel, die Grundfrage des Lebens von Bertrand Russell in einer Metapher vom Truthahn: Das tägliche Füttern festigt in dem Truthahn ein Weltbild, das an Weihnachten plötzlich revidiert werden muss!

Gerald Uhlig-Romero: Weder Engel noch Tier – Ariadne, Olga und Francoise“

Gerald Uhlig-Romero: Weder Engel noch Tier – Ariadne, Olga und Francoise“

Cherchez la femme? Das Ewig Weibliche zieht uns hinan!

Frederick: Der Titel deines ersten Gedichtbandes lautet Alphabet der Fische. Fische tauchen im Reich deiner Phantasie immer wieder auf. Was versinnbildlichen sie für dich?

Gerald: Das Lebenselement des Fisches ist das Meer, also das Wasser. Da kommen wir her. Wir Menschen selbst bestehen zu 80% aus Wasser und zu 100% aus Zeit. Deshalb ist das mein Thema, solange ich lebe: Wasser, Fische, schöne Frauen und in späten Jahren dazugekommen: das Geld.

Frederick: Das ist schon amüsant, dass meine „schöne Fremde“ nicht nur mit Nachnamen „Dell’Acqua“ heißt, was ja so viel wie „vom Wasser“ bedeutet, sondern zudem auch noch im Sternzeichen der Fische geboren ist. Welch zufällige Fügung und launische Verkehrung im Weltenspiel der Sternenwelt. Doch zurück zu dir. Du hast in deiner Zeit als Theaterregisseur nicht nur an mehreren renommierten deutschsprachigen Schauspielhäusern gearbeitet, sondern selbst auch zahlreiche Theaterstücke geschrieben. Welche waren dir die wichtigsten?

Gerald: Meine Picasso-Oper im Berliner Kulturforum: Hauptdarsteller waren zwei Jungstiere und dann „Das Lied der Haie“ in der neuen Nationalgalerie, wo ich bereits zwei Jahre vor Damien Hirst mit einem 80 kg schweren Makohai als Kunstwerk gearbeitet habe. Auch die Unterwasser-Oper im Aquarium Berlin bleibt für mich unvergesslich, wo ich vier Stunden am Tag mit einem Riesenzackenbarsch zur Kunst-Meditation unter Wasser verbracht habe.

Frederick: Das Café Einstein Unter den Linden wurde schließlich dein theatralischer Blockbuster und internationaler Bestseller, in anderen Worten, dein interaktiv-kommunikatives Gesamtkunstwerk.

Das Café Einstein Unter den Linden

Das Café Einstein Unter den Linden

Raststätte für Reisende und Müßiggänger, Stelldichein für Künstler und Schriftsteller,

Veranstaltungsort für Presseberichte, Modeschauen und den alltäglichen Jahrmarkt der Eitelkeiten

Frederick: Nach dem Vorbild der Wiener Kaffeehäuser um 1900 wurde dein Berliner Kaffeehaus in Berlin Mitte rund um 2000 zum zentralen Begegnungsort der Kultur und Politik.

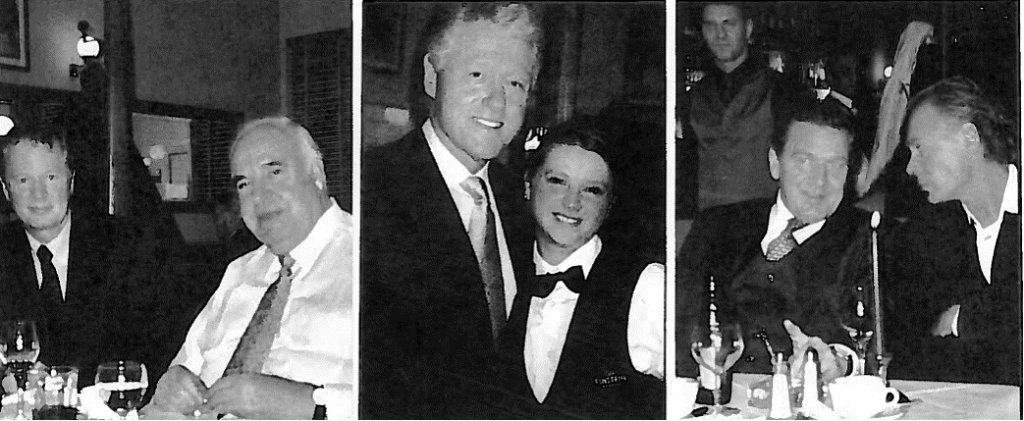

Gerald: Das kannst du ja auch sehr gut im Stern nachlesen. Auf jeden Fall hat mir mein Kaffeehaus sehr interessante Begegnungen in meinem Leben geschenkt. Da ich mich ungerne selbst lobe, lass ich hier den Journalisten Marcus Müller mit seinem Stern-Bericht aus dem Jahr 2008 zu Wort kommen:

Das Cafe Einstein auf dem Boulevard Unter den Linden ist ein Berliner Promi-Magnet. Hier treffen Polit-Größen auf Hollywoodstars und von hier sendet stern.de seit Kurzem sein neues Web-TV-Angebot: Ein Besuch im halböffentlichen Wohnzimmer der Republik.

Es ist mal wieder die große Cafe-Einstein-Bühne, deren Vorhang sich an diesem frühen Morgen lüftet: Das große Geld sitzt da beim Frühstück, die Politiker fangen an, sich warm zu reden, Journalisten blättern in den Zeitungen der Konkurrenz. Umsorgt werden sie von Kellnern in schwarzer Weste und mit Fliege, die in ihren langen weißen Schürzen über den glänzenden Marmorboden zu gleiten scheinen. Touristen und Normalberliner schauen sich das Schauspiel interessiert an – oder trinken einfach nur unaufgeregt einen Kaffee, der hier in 23 verschiedenen Zubereitungsarten zu haben ist.

Solider Ruf als In-Treff: Über der Szene liegt der klassische Kaffeehaus-Sound. Von der Bar in dunklem Nussholz weht das beständige Klappern der Teller und Tassen durch die in einer Flucht hintereinander liegenden drei Räume. Die Espressomaschine zischt schon jetzt, als ginge es um ihr Leben, dabei wird sie die meisten der gut 1000 Tassen Melange noch brauen müssen, die hier, verziert mit Blume oder Herz im Schaum, täglich getrunken werden. Das gelegentlich scheppernde Besteck setzt einen metallischen Ausreißer-Ton in das vielmündige Gemurmel. Nach Kaffee riecht es sowieso.

Seit elf Jahren gibt es das Café Einstein am Berliner Prachtboulevard Unter den Linden und es hat sich in dieser Zeit einen soliden Ruf als In-Treff erworben. Bill Clinton war schon da und spielte Skat, Helmut Kohl aß Saftgulasch. Die Hollywood-Größen Dennis Hopper, Jodie Foster, Bruce Willis oder Richard Gere lobten den Kaffee, das Schnitzel oder beides. Joschka Fischer brachte zu seinen aktiven Zeiten einmal einen ganzen Schwung europäischer Außenminister mit. Gerhard Schröder kam nebst Familie schon, als er noch nicht Altkanzler war – und Angela Merkel bereits, als sie noch nicht die Republik regierte.

Mischung aus Politik und Wirtschaft: Die Liste der schon Dagewesenen ist lang. Und als müsste dieser Ruf bestätigt werden, erklärt an diesem frühen Morgen ein parlamentarischer Staatssekretär an einem der weiß gedeckten Tische des Cafés gerade die Politik seines Ministers. Die ersten Zeitungsschreiber füllen ihre Blöcke mit den Zitaten ihrer Gesprächspartner. Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann ist schon wieder weg, sagt in der hintersten Ecke des dritten Café-Raumes Gerald Uhlig-Romero.

Er ist der Besitzer dieses offenbar ganz besonders anziehenden Ortes und passend zum täglichen Schauspiel auf seinen 450 Quadratmetern Café-Bühne nennt er sich “Kaffeehausintendant”. Die Theatersprache wählt er nicht zufällig, denn der aus Heidelberg stammende Uhlig-Romero ist Absolvent des berühmten Max-Reinhardt-Seminars in Wien. “Ich habe damals schon mehr in den Cafés gesessen, als auf der Probebühne gestanden”, sagt er über seine Zeit an der Schauspiel- und Regieschule. Doch bevor sich der heute 54-Jährige – dessen Vater viel Geld mit der Erfindung der nahtlosen Damenstrumpfhose verdiente – den Traum des eigenen Cafés verwirklichte, stand er als Schauspieler auf vielen der ganz großen Bühnen Deutschlands, inszenierte mit der Hamburger Edelhure Domenica einen kleinen Theaterskandal und schrieb 60 eigene Stücke. Uhlig-Romero ist außerdem bildender Künstler, Radiomoderator, fotografiert, und hat zusammen mit John Lennons Witwe Yoko Ono das Musical “New York Story” auf die Beine gestellt.

Café als begehbares Kunstwerk: Nach diesem schon recht bewegten Leben sollte das Café Einstein für Uhlig-Romero 1996 alles Vorherige vereinen. “Ich hatte von Anfang an die Idee eines begehbaren Kunstwerkes”, sagt der schmale, dünne Mann mit dem schütteren grauen Haar. Er nennt sein Café – mit dem Künstler Joseph Beuys sprechend – eine “soziale Skulptur”, in der die unterschiedlichsten Gruppen aufeinander treffen können. Ackermann eben, und die Touristen-Familie mit den drei Kindern am Nebentisch, aber auch die zwei Herren in feinem Zwirn, die sich Geschäftszahlen auf einem Laptop reinziehen, als seien die Zahlenkolonnen ein fesselndes Computerspiel.

So mag Uhlig-Romero sein Café, als kleine Bühne des großen Lebens – mit Galerie-Anschluss übrigens. Seit Eröffnung des Einsteins Unter den Linden befindet sich daneben eine 45 Meter lange, schmale Galerie, die keinen Eintritt kostet. Dort präsentiert Uhlig-Romero Fotoarbeiten, etwa von Dennis Hopper, Wim Wenders, Andre Rival oder Helmut Newton. Die Galerie sollte auch Aufmerksamkeit schaffen, denn der Anfang des Cafés im Osten der Stadt war schwierig. Erst der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin belebte den Boulevard hinter dem Brandenburger Tor wieder.

Weltpolitik vor der Haustür: Auch die Weltpolitik findet hier jetzt praktisch täglich vor der Haustür statt. Seit den Anschlägen vom 11. September ist die Neustädtische Kirchstraße neben dem Einstein-Café mit dicken Betonpfeilern verrammelt, die die amerikanische Botschaft abriegeln. Das ist trotzdem gut für das Café, denn vor den Pfeilern können jetzt die Staatskarossen parken, wenn ein Minister sich einen Espresso im Einstein genehmigt.

Während drinnen Uhlig-Romero über sein Leben, die Kunst, die Politik, das Kaffeehaus als geistigen Ort redet, zeigt er wie viel Energie in seinem gebrechlich wirkenden Körper steckt. Wenn er etwa wild gestikuliert, sich weit über den Tisch beugt, kurz telefoniert oder schnell einen Freund nach New York verabschiedet. Das alles ist nicht selbstverständlich, denn wie es der Zufall wollte, hat sein Café Uhlig-Romero auch noch tatsächlich das Leben gerettet.

Kaffeehaus als Lebensrettung: Ein sehr seltener, ererbter Gen-Defekt, genannt Morbus Fabry, drohte, seine Niere langsam zu zerstören. Exakt an dem Tag, als das Einstein Unter den Linden zehn Jahre alt wurde, lagen Uhlig-Romero und seine Frau auf dem Operationstisch. Er bekam in einer Lebendspende eine Niere seiner Frau. Kennen gelernt hatte Uhlig-Romero seine Mara in seinem Café: “Ich bin lieb zu meinem Kaffeehaus gewesen und das Kaffeehaus hat es mir zurückgegeben. Es hat mir das Leben gerettet.”

So kann der Kaffeehaus-Künstler glücklicherweise weiter sein Café betreiben, das er im Tagesgeschäft aber weitestgehend seinem Geschäftsführer Dieter Wollstein überlässt. Der kennt hunderte Gäste mit Namen, begrüßt die regelmäßigen Besucher mit Handschlag und ist selbst ein Politprofi. Der immer sehr höfliche, lächelnde und überaus dezente Herr Wollstein war früher Protokollchef der DDR- Volkskammer, und kennt sich also aus auf dem Parkett der Diplomatie. Er achtet darauf, dass die berühmteren Gäste “beim Speisen” nicht von Journalisten, Fotografen oder Autogrammjägern belästigt werden. Das Erfolgsrezept des Einsteins Unter den Linden fasst er so zusammen: “Man muss die Menschen lieben und ihnen das Gefühl geben, zuhause zu sein.”

Ständige Ablenkung durch interessante Gäste: Klingt alles nach dem perfekten Ort. Selbst das Urteil des Autors Moritz Rinke, der nicht glauben mag, dass sich im Einstein Unter den Linden schon Leute verliebt haben, hat eine Hintertür: “Weil es nämlich schwierig ist, sich hier in die Augen zu gucken, weil es so wimmelt von interessanten Menschen.” Den Gegenbeweis liefert Besitzer Gerald Uhlig-Romero mit seiner Ehefrau, aber der ist ja auch der Intendant des Etablissements.

Marcel und Theofila Reich-Ranicki:

Marcel und Theofila Reich-Ranicki:

Der Literaturpapst der deutschen Nachkriegsliteratur mit seiner Frau im Café Einstein

Günter Grass, Salman Rushdie und Ute Grass: East meets West im Café Einstein

Günter Grass, Salman Rushdie und Ute Grass: East meets West im Café Einstein

Frederick: Was waren einige deiner denkwürdigsten Begegnungen mit Poeten und Literaten im Café Einstein?

Gerald: Die Begegnung mit meiner Frau Mara, denn ohne sie würde ich heute nicht mehr leben.

Gerald mit Dennis Hopper: With “Easy Rider” on the road again

Gerald mit Dennis Hopper: With “Easy Rider” on the road again

Zwei Schauspieler und Lebenskünstler blicken auf ihren Weltenbummel zurück

Frederick: Die Traumfabrik von Hollywood, der Kulturbetrieb Amerikas, seine Schriftsteller und Schauspieler, Regisseure und Fotografen, sie alle spielen im Café Einstein immer wieder eine bedeutende Rolle.

Gerald: Ich habe mich, wie der Affe Rotpeter in Kafkas Erzählung „Bericht für eine Akademie“ nicht für den Zoo, den Käfig entschieden, sondern für das Varieté des Lebens. Und alle, die ich durch mein Einstein getroffen habe, waren Varietékünstler, ob Dennis Hopper, oder der Nobelpreisträger John Nash. Es sind alle Unterhalter, nur mit verschiedenen spannenden Erzählungen. Wir sind Menschen, die durch Ihre merkwürdige Hirnchemie raus aus der Mitte, dem Mittelmaß gefallen sind. Wir mussten versuchen, unseren Wahnsinn in den Griff zu bekommen, wir waren glücklich, wenn wir unsere Marionetten noch selbst führen konnten. Wir waren der Traum und Alptraum des Bürgertums, wir haben verdammt gelitten, aber wer raus aus dem Käfig seiner „Art“ will, bekommt dafür ein unvergessliches Leben für sich selbst. Wenn er dann stirbt, ist er in Sekunden vergessen, egal, was er hier auf Erden getrieben und welche Preise er bekommen hat. Wer erinnert sich noch an Dennis Hopper oder John Nash, der erst kürzlich mit seiner Frau tödlich verunglückt ist.

Frederick: Erster großer Höhepunkt des transatlantischen Kulturtransfer, der für das Café Einstein so bezeichnend werden sollte, war sicherlich deine Inszenierung von Yoko Onos Rockoper New York Story. John Lennons Witwe war bekanntlich von deinen Berliner Theaterarbeiten so begeistert gewesen, dass sie sich von dir die deutsche Uraufführung ihres Musicals gewünscht hatte. Und ich hatte daraufhin den Text ins Deutsche übertragen.

Gerald mit Yoko Ono auf dem Dach des Dakota am Central Park in New York

Gerald mit Yoko Ono auf dem Dach des Dakota am Central Park in New York

Gerald: An Yoko fand ich gut, dass Sie die Gelassenheit mit der Muttermilch getrunken hatte. Sie war sicher die Rettung für den hyperhysterischen John Lennon.

Frederick: Als wir 1996 im Berliner Löwenpalais die deutsche Premiere von New York Story feierten, waren auch Yoko Ono und Sean Lennon mit von der Partie. Mit Yoko habe ich mich damals länger unterhalten. Mit Sean überhaupt nicht. Sein Vater ist für mich einer der Götter der Rockmusik und nur wenige Straßenzüge von unserer einstigen Wohnung in Manhattan auf der Upper West Side ist er ermordet worden – und so hat es mir denn auch noch gegenüber seinem Sohn vollkommen die Sprache verschlagen. Dir wäre so was bestimmt nicht passiert …

Gerald: Kein Mensch auf der Welt würde mir die Sprache verschlagen, dazu ist mir der Mensch in all seiner Fehlbarkeit und Widersprüchlichkeit viel zu vertraut. Es gibt keine Genies. Es gibt nur den richtigen Augenblick mit der richtigen Idee und den richtigen Leuten, die dabei mitmachen. Alles ist in seinem Entstehen einsichtbar, der Mensch ist nichts Besonderes, eine biochemische Maschine seit Millionen von Jahren recht mangelhaft von der Evolution geformt, ebenso sein Bewusstsein, das milliardenfach hergestellt wird und immer gleich funktioniert. Die einzige Hoffnung ist nicht die Kunst oder die Liebe, sondern die Wissenschaft. Wir werden es in den nächsten Jahren schaffen, unsere weitere Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen und unsere DNA selbst zu schreiben.

Frederick: „Die Dialektik von Logos und Eros im Werk von Thomas Mann“, das war der Titel meiner ersten akademischen Monografie – Felix Krull lässt dich grüßen – und ich meine, ihr Wechselspiel von Logik und Erotik spiegelt auch noch etwas vom dialektischen Charakter deines Kaffeehauses wider. Anders gewendet, so wie sein Namenspatron Albert Einstein einerseits mit seiner Relativitätstheorie einen Teil des Weltgeistes zum Ausdruck bringt, so verkörpert andrerseits Marilyn Monroe mit ihrem Sex-Appeal einen wesentlichen Teil unseres hedonistischen Zeitgeistes. Sie war nicht nur die große Göttin der modernen, sexuellen Revolution, sie war auch für lange Zeit der gute Engel vom Café Einstein, dessen Wände sie auf Jahre mit ihren ikonischen Fotografien schmückte und dessen Gäste sie mit ihrem bezaubernden Lächeln immer wieder von Neuem entzückte.

Gerald mit dem Schriftsteller Carlos Fuentes und seiner Ehefrau Silvia Lanus

Gerald mit dem Schriftsteller Carlos Fuentes und seiner Ehefrau Silvia Lanus

im Café Einstein im Jahr 2012 kurz vor dem Tod des großen mexikanischen Nationalautors

Gerald: Die Gäste sind fasziniert von den Monroe Fotografien. Für mich ist die Dame eine Projektionsfigur, so wie sich Eheleute ständig gegenseitig projizieren. Sie ist früh tragisch gestorben, war für ihre weiblichen Formen weltberühmt und für die amerikanischen Soldaten draußen im Krieg eine ideale Onanie-Vorlage, hat damalige große Männerköpfe verrückt gemacht, Dichter, Boxer und Politiker, war eine mittelmäßige Schauspielerin und der Stoff für Mythenbildungen und Verschwörungen.

Frederick: Das Café Einstein als „Hinterzimmer der Macht“, so charakterisierte es der Verlag „Collection Rolf Heyne“ anlässlich der Premiere deines zweiten Kaffeehausbandes Berliner Melange. Geschichten und Rezepte aus dem Café Einstein Unter den Linden. Sind im heutigen Zeitalter des internationalen Terrors solch entspannt-gemütliche Begegnungen mit den Mächtigen der Nationen überhaupt noch möglich?

Gerald: Ich denke schon, denn ein Rückzug würde ja einer Kapitulation der westlichen Zivilisation gegenüber diesen barbarischen Kräften gleichkommen.

Politische Prominenz aus der Alten und Neuen Welt im Café Einstein

Politische Prominenz aus der Alten und Neuen Welt im Café Einstein

Dieter Wollstein mit Helmut Kohl, Bill Clinton zu Besuch der Marilyn-Monroe-

Ausstellung in der Galerie des Café Einstein und Gerhard Schröder im Gespräch mit Gerald

Angela Merkel und Guido Westerwelle

Die künftige Kanzlerin und ihr künftiger Vizekanzler schmieden politische Pläne im Café Einstein

Frederick: Aus dem vielberufenen „Mädchen“ von Altkanzler Helmut Kohl ist inzwischen nicht nur die sprichwörtliche „Mutter der Nation“ geworden, sondern auch noch „Person of the Year“, wie Time Magazine, eine der traditionsreichsten Zeitschriften Amerikas, Ende letzten Jahres titelte. So stieg Angela Merkel zur moralisch vorbildlichen und weltweit mächtigsten Politikerin auf, deren großherzige Flüchtlingspolitik allerdings inzwischen die gesellschaftspolitische Landschaft weit über die deutschen Grenzen hinaus zunehmend zu spalten droht. Schafft Deutschland diese Herausforderung oder schafft es sich dabei mehr und mehr selbst ab? Ist seine nationale Willkommenskultur der Anfang vom Untergang des Abendlandes, wie viele patriotische Mauerschauer und ihre kulturpolitischen Kassandrarufer ihn inzwischen immer ominöser heraufbeschwören?

Gerald: Der Mensch ist auch heute noch ein Wesen, das klare Bezugspunkte in seinem Leben braucht. Und er braucht eine übersichtliche Gruppe an Menschen, die sein Umfeld, sein Widererkennen und sein Handeln ausmachen. 1000 Facebook-Freunde sind letztlich wie keine Freunde, das kann ein Mensch an Kommunikation gar nicht bewältigen. Und so wie jeder Körper die schützende Haut braucht, die ihn zusammenhält, damit er funktionieren kann, so braucht jedes Land seine klaren Grenzen. Und die Politik ist dazu da, diese Grenzen zu schützen, sowie der Arzt versucht, die Haut gesund zu erhalten, damit der Körper überlebt. Die Einladungen nach Deutschland für alle war von Merkel eine Aktion ohne Sinn und Verstand. Einwanderung ist wichtig, aber sie muss in vielen Punkten gut überlegt sein. Letztlich will die ganze südliche Erdkugel nach Europa und die meisten ins gelobte Land Deutschland, wo in deren Vorstellung alles an den Bäumen wächst. Ich persönlich hätte auch Probleme mit zu vielen arabischen Köpfen, es sei denn, viele dieser Menschen fangen mal an, das Mittelalter zu verlassen und Glauben durch Wissen zu ersetzen. Und dabei ist das Wichtigste: Glauben und Politik müssen strikt voneinander getrennt sein. Wir in Europa haben lange und hart für unsere Werte gekämpft, und wer hier leben will, hat dies zu akzeptieren. Meine Frau war Argentinierin. Unsere Tochter hat ein deutsch- argentinisches Herz und sie ist eine wunderbare Tänzerin der Kulturen geworden.

Frederick: East meets West and North meets South … Abdulfattah Jandali stammte aus Syrien und ohne ihn gäbe es sicherlich nicht die weltweite Erfolgsgeschichte der Apple-Computer-Revolution, denn dieser Einwanderer nach Nord-Amerika war kein anderer als Steve Jobs‘ Vater. Triumph und Tragödie im Tanz und Kampf der Kulturen. Ein schreckliches Beispiel fürs Letztere ist sicherlich das Schicksal unseres gemeinsamen Freundes Martin Arker, der ebenfalls im Repertoire der Platte vom „Kinderkönig“ vertreten ist. Im Spätherbst 2010 hatte mich der lebenslange Globetrotter noch einmal eine ganze Woche lang hier in Amerika besucht. Und ein Jahr später dann die entsetzliche Nachricht, zuerst im französischen Fernsehen, dann auch in allen deutschen Medien.

Gerald: Martin war ein Großfürst der Denkerei und ein leidenschaftlicher Weltenbummler. Bei einer Afrikareise hat er schließlich in Timbuktu die Nerven verloren. Bei einer Entführung von Extremisten, die zufällig ihn und ein paar andere traf, raste die Kugel eines Entführers in seinen begabten Kopf. Solange wir noch auf dieser Erde sind, werden wir Martin, unseren Heidelberger Poeten und Philosophen, nicht vergessen.

Frederick: In der Weimarer Republik war Berlin die unumstrittene Hochburg von Deutschlands Dichtern und Denkern, Künstlern und Wissenschaftlern. Dann folgte deren große Exodus, ihre massenhafte Auswanderung, Vertreibung und Vernichtung. Nach der Jahrtausendwende gaben sich wiederum Jahr für Jahr mehr und mehr Nobelpreisträger aus aller Welt im Café Einstein Unter den Linden ein regelmäßiges Stelldichein. Du bist gewissermaßen der Spiritus Rector dieses umgekehrten Exodus. Wie kam es dazu?

Gerald: Ein Freund von mir, der Fotograph Peter Badge, arbeitet für die Nobelstiftung und da er alle noch lebenden Nobels fotografiert hat, kam er eines Tages zu mir und fragte mich, ob er die Fotoarbeiten in meiner Galerie Einstein ausstellen könnte. So realisierten wir die Ausstellung zum 150. Geburtstag von Albert Einstein mit dem Titel „Einsteins Erben – Nobelpreisträger im Portrait.“ Seit dieser Zeit sind die Nobels, so sie in Berlin sind, auch im Einstein.

Gerald mit John Nash, dem amerikanischen Nobelpreisträger für Mathematik und Vorbild für Ron Howards

Film A Beautiful Mind im Café Einstein im Jahr 2013. Im Hintergrund Jugendportraits von John Nash

Frederick: Genie und Wahnsinn, das ist ein berühmt-berüchtigtes Wechselspiel in der deutschen Geistesgeschichte. Wie kam deine außergewöhnliche Freundschaft mit John Nash zustande?

Gerald: Popstar, Genie und Wahnsinn: Der Nobelpreisträger für Mathematik John Nash besuchte schon 1996 das Café Einstein Unter den Linden. Beim festlichen Diner auf Schloss Mainau im Rahmen der Stiftung Lindauer Nobelpreisträger am Bodensee saß ich am Tisch des Wirtschaftsnobelpreisträgers Robert Mundell, der fast den ganzen Abend schwieg. Umso gesprächiger war sein Sohn, der mir erzählte, dass er seinen Vater bereits im Schachspiel schlage. In einem kleinen Büchlein arbeitete er an einer Zeichnung, die alle geladenen Nobelpreisträger inklusive seinen Vater als vortragende Mäuse abbildete. Nikolaus Turner, Geschäftsführer der Stiftung Lindauer Nobelpreisträger, kam an unseren Tisch und berichtete mir, dass ihm John Nash erzählt hatte, dass er bereits 1996 in Berlin gewesen sei und das Café Einstein Unter den Linden besucht habe und ob ich nicht Lust hätte, an Nashs Tisch zu kommen, er würde mich gerne kennenlernen.

„Sie sind also der Kaffeehaus-Einstein. Euer Topfenpalatschinken und die Kunstausstellungen in eurer Galerie, das hat mir sehr geschmeckt.“ Ich erwiderte: “1996 waren Sie der erste Nobelpreisträger überhaupt, der das Einstein Unter den Linden besucht hat.“ Ich setzte mich neben Nash, der sehr zerbrechlich wirkte. Plötzlich ergriff er meine Hand und sagte mit ruhiger, leiser Stimme: “Alle wollen mich ständig fotografieren“. „Sie sind eben ein wirklicher Popstar“, antworte ich, Nobelpreis, schizophrene Schübe mit Anstaltsaufenthalten, Hollywood verfilmt ihr Leben und der Film bekommt vier Oscars, das ist eben der Stoff, aus dem der Starkult wächst.“ Nach einer längeren Pause sagte Nash: “Seit einiger Zeit nehme einfach meine Kamera und fotografiere zurück.“ “Das ist ja wunderbar“, sagte ich, “dann machen wir demnächst in unserer Galerie eine John Nash-Ausstellung mit dem Titel John F. Nash fotografiert die Menschen, die gerade John F. Nash fotografieren. Was halten Sie davon? Nach einer kurzen Bedenkzeit antwortete er: „Darüber muss ich mal nachdenken. Spieltheoretisch müsste das möglich sein. Auf jeden Fall gäbe es auf diese Weise einen Grund, mal wieder nach Berlin zu kommen, um einen Topfenpalatschinken im Einstein zu essen“.

Von links nach rechts Frederick mit Gerald und seiner Tochter Geraldina,

dem Maler Michael Schackwitz und dem Fotografen Konrad Rufus Müller

rund um die Jahrtausendwende im Café Einstein

Frederick: Schackwitz ist ein begabter Maler kunterbunter Phantasien und Müller ein weltweit gefragter Fotograf, der sich vor allem als Porträtist der Großen dieser Welt von Willi Brandt bis Wladimir Putin und darüber hinaus einen internationalen Ruf erworben hat.

Doch der Größte in dieser Runde ist der allmächtige und allgegenwärtige Tod. Er kennt schon von allen ihre immer näher rückende Sterbestunde. Und so summt er selbstherrlich und lächelnd stumm

unser Lebenslied,

denn er weiß es nur allzu gut,

er ist der einzige zwischen Gott und Teufel,

von dem auch wir wissen, dass es ihn wirklich gibt.

Wenige Jahre nach dieser Aufnahme wurden wir beide tatsächlich fast gleichzeitig mit recht tödlichen Krankheiten diagnostiziert. Die barocke Morbidezza aus dem dekadenten Wien unserer kinderköniglichen Jugendzeit hatte uns schließlich eingeholt. Ich hatte zwar meine jugendliche Raucherei mit selbstgedrehten Zigaretten längst aufgegeben, dennoch wurde ich mit Zungenkrebs diagnostiziert, wobei angeblich der Tod fünfzig Prozent der daran Erkrankten letztendlich mitnimmt. Inzwischen hab ich schon die dritte Operation hinter mir. „Und die Gräber sind die Aschenbecher …“, so begann die letzte Strophe meiner Wiener Ode auf den „Duft der großen, weiten Welt“.

„Unsägliches Brennen in den Fingern und Zehenspitzen“, so beschrieb der Spiegel eines deiner Symptome in einem ausführlichen Bericht über dich in einer Sommernummer aus dem Jahr 2006. Es waren die ersten Erscheinungen der seltenen Krankheit Morbus Fabry, einer Krankheit, bei welcher der Tod alle hundert Prozent der ihm Erlegenen heimsucht. Alles oder nichts! War das nicht schon immer deine Lebensphilosophie gewesen?

Gerald: Nichts hat sich uns Menschen je erklärt, warum wir hierher müssen, was diese Veranstaltung eigentlich soll. Warum es Krankheiten geben muss? Wir sind chemische Biomaschinen, die durch die Naturgesetze leben. Wir bringen Kinder auf die Welt, um ihnen dann sagen zu müssen, dass sie sterben werden. Das Leben besteht aus einer Ansammlung von Zumutungen und diese zu bewältigen, scheint der Sinn dieses Daseins zu sein. Dazu kommt, dass wir als Tiere unserem Bewusstsein einfach nicht gewachsen sind.

Frederick: „Drama um Wirt vom Café Einstein. Sein Testament hatte er schon geschrieben. Er traf sich mit illegalen Organspendern. Dann spendete seine Frau ihm eine ihrer Nieren“, so die Schlagzeile der Berliner Zeitung am 5. Mai, 2006.

Gerald: Ich habe ja vorhin bereits ausführlich darüber erzählt. Gerechtigkeit gibt’s nicht auf Erden. Nicht im Himmel. Nirgendwo.

Frederick: Wie oft habe ich auf meinen jährlichen Vortragsreisen durch alle möglichen Länder der Alten Welt auch immer wieder in Berlin bei dir Zwischenstation gemacht, mehr denn je ein Wandergelehrter und mehr und mehr auch ein richtig zerstreuter Professor – der im Herzen gern ein armer Poet und fahrender Hofnarr geblieben ist. Jetzt war ich schon mehr als ein halbes Jahrzehnt nicht mehr in der Alten Welt. Wie gerne würde ich mit dir mal wieder in deinem Einstein gemütlich Schach spielen, stundenlang Gott und die Welt hinterfragen oder auch nur ganz einfach mal wieder wie früher Eulen nach Athen tragen …

Gerald: Diese Art von Gesprächen macht mir immer noch Spass, die Welt der Poesie, und das andere, das ist das Gebiet der verdammten Wirklichkeit, welche die meisten Menschen so hinnehmen müssen, wie ihnen das Leben diese serviert.

Frederick: Im Laufe der letzten Jahre hast Du ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit zur weiteren Aufklärung seltener Krankheiten und ihres oft tödlichen Ausgangs betrieben. Im Herbst 2012 haben wir beide uns das letzte Mal gesehen. Freilich nicht mehr „live“ sondern nur noch via „skype“. Es war anlässlich der Übertragung der Vorstellung meiner Gedichte auf Postkarten im Café Borjo, dem lokalen Studentencafé der Old Dominion University, hier in Norfolk, Virginia. Der Erlös vom Verkauf dieser Postkarten kommt nun schon seit Jahren der Krebsforschung zugute. Und so trag auch ich mein bescheidenes Scherflein bei zur Krebsbekämpfung und rühre die Werbetrommel gegen den gewalttätigen Tod. Es ist mein poetisches Narrenspiel gegen den allmächtigen Herrn des immerwährenden Nichtseins.

Gerald: Herrliche Parallele. Und ich veranstalte meine Einstein-Salons, wo ich zum Schluss für die Kinder mit seltenen Krankheiten sammle. Man nennt sie auch die Weisenkinder der Medizin.

Frederick: „Der Tor und der Tod“! Letzterer ist uns weiterhin auf den Fersen und ich meine, ab und zu klopfe er immer wieder leise an unsere Tür! Dieser wandernde, ewig ruhelose Poltergeist! Ein Nestroy’scher Lumpazi Vagabundus, der nur allzugern aus einem jeden von uns einen vorzeitigen Moribundus machen möchte!! Doch sind wir dem Sensenmann bislang noch immer von der Schippe gesprungen und so wird es uns auch noch weiterhin gelingen. Und zum Glück gibt es ja im barock-pikaresken Welttheater passend zum „Memento Mori“ auch noch das „Carpe Diem“! Drum sag ich’s noch einmal: „Das Leben soll leben, soll überleben!“ Erinnerst du dich noch? So lautete doch der Titel einer der zahlreichen Strophen, die ich damals in meiner jugendlichen Ahnungslosigkeit einfach so zusammengeschrieben hatte, wobei ich expressis verbis ausgerechnet dir diese Zeilen in den Heidelberger „Straßentexten“ widmen sollte.

Denk ich so zurück, dann meine ich, dass auch Morbus Fabry diesen Zeilen entsprechend noch lange warten kann! Überhaupt ist es für die Mortalität im Leben nie zu spät! Und im Zweifelsfall teilen wir uns einfach meine fünfzig Prozent! Tod hin und Leben her, lass uns den alten Gevatter nie mehr erwähnen! Erzähl uns viel lieber von der Zukunft des Einsteins! Und nicht zuletzt auch von deinen eigenen Zukunftsplänen!

Gerald: Die Sache mit dem Verkauf vom Einstein ist eine lange Geschichte. Nur ganz kurz, ein Immobiliengroßwildjäger, dem fast die ganzen Linden und halb Berlin gehören, wollte noch mehr Miete und ich lag in dieser Zeit wegen einer lebensgefährlichen Herzoperation im Krankenhaus und hatte keine Kraft mehr mich zu wehren. Die Sache ist aber noch nicht zu Ende und meine Anwältin wird Anfang nächsten Jahres die Klagen starten.

Frederick: Deine lebensgefährliche Herzoperation erinnert mich an Goethes herrliches Gedicht „Prometheus“ aus seiner Sturm-und-Drang-Periode, in dem es heißt: „Hast du’s nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz?“ Und mir scheint, unsere Herzen sind noch immer alles andere als ausgeglüht! Ich jedenfalls fabriziere mehr denn je romantische, erotisch-ironische Liebesgedichte – und das auf Deutsch und Englisch, denn doppelt hält bekanntlich besser – und auch dein Lebensweg ist ja genau besehen bis heute eine einzige Passionsgeschichte und dies im wahrhaft doppelten Sinne des Wortes, nämlich als eine Erfahrung der lebenslangen Leiden und Leidenschaften. Ich meine, auf den Bildern aus unserer gemeinsamen Zeit in Heidelberg, Frankreich und Amerika kommen solche Gegensätze zwischen Pathos und Pathologie, zwischen Ekstase und Agonie immer wieder sehr lebendig zum Ausdruck. Erweisen sich diese Stegreifbilder nicht als regelrechte tableaux vivants, die derartige Ambivalenzen mehr oder weniger theatralisch inszenieren, in anderen Worten, das ganze menschliche Kontrastprogramm von Freud und Leid, Unglück und Glückseligkeit? Jeder Augenblick ein „high“, ein Schauspiel von Highlight zu Highlight, denn du ahntest es wohl schon in deiner Jugendzeit, wo viel Licht, da kommt auch bald viel Dunkelheit.

Und ich denke, diese Licht- und Schattenspiele, diese Lust- und Trauerspiele so gegensätzlicher Erfahrungen und alltäglicher Gefühle ist im weiteren Sinne auch bezeichnend für unsere ganze Generation. Jedenfalls habe ich im Laufe der Jahre bei so manchen unserer Jugendfreunde und Weggefährten immer wieder beobachtet, wie sich der fröhliche Leichtsinn der Jugend in die schleichende Schwermut des Alters verwandelt hat. Himmel hoch jauchzend und umgekehrt zu Tode betrübt, diese extremen Stimmungsschwankungen hängen vielleicht auch damit zusammen, dass wir in einer Zeit des Friedens und Wohlstands aufwuchsen. Einerseits bescherte uns diese Zeit Freiheiten und Möglichkeiten zur persönlichen Selbstentfaltung, wie sie bis dahin keine Jugendgeneration erfahren hatte. Noch nie hatte es so viele jugendliche Narrenfreiheiten gegeben, von der freien Liebe bis zur unbegrenzten Reisefreiheit. Von weiteren Trips mit allen möglichen Rauschmitteln hier mal ganz zu schweigen. Man konnte hoch- und tiefstapeln nach Herzenslust und alles schien denkbar und machbar, man musste es sich nur richtig vorstellen können, ganz frei nach John Lennons wunderbarem Weltenlied „Imagine“!

Andrerseits konnte dieser jugendliche Übermut nicht ewig dauern, trotz des Versprechens von Bob Dylan, unseres jüngsten Nobelpreisträgers für Literatur, der uns schon vor einem halben Jahrhundert wortwörtlich versichert hatte „Forever Young“. Kein Wunder, dass „Anti-Aging“ nun zum letzten Modeschrei unserer „Ewigen Jugend“ geworden ist. Und wenn’s dann mit der Anti-Aging-Rebellion, dieser letzten Revolution gegen uns selbst auch nicht mehr so recht klappen will, dann beginnt bei manchen der große Endzeitjammer. „Don‘t trust anybody over thirty“, dieser einstige Schlachtruf gegen die ältere Generation schlägt jetzt auf einige der Ewiggestrigen unter uns ganz besonders hart zurück. Doch was wirklich zählt, das ist die lebendige Vergangenheit in der Gegenwart von Raum und Zeit.

Zum Glück gibt es dafür Kaffeehäuser, in denen die Zeit irgendwie stehen geblieben zu sein scheint. Nirgendwo kann man den Wandel der Generationen, ihr Kommen und Gehen, ihre Illusionen und Desillusionen besser betrachten. Und will man dann auch noch den “Duft der großen, weiten Welt“ einatmen, dann tut man das am besten im Café Einstein Unter den Linden, dort, wo immer wieder die große Welt hereinspaziert und sich in den zahlreichen Spiegel vielfach reflektierend immer wieder von neuem verliert. Und vielleicht sitzen ja diejenigen, die hier einmal ein und ausgegangen sind und nun nicht mehr unter uns sind, dennoch im Geiste mit am Tisch.

Ach Gerald, dein Café Einstein, es ist die Berliner Utopie unserer Wiener Nostalgie. Es ist die kakanische Wehmut Altösterreichs, die romantische Sehnsucht Altheidelbergs, es ist die Rückbesinnung auf unsere schöne Jugendzeit samt ihrer übermütigen Burschen- und Mädchenherrlichkeit – kurzum, es ist das steingewordene Heimweh unserer weltlichen Vergänglichkeit. Und wenn ich mich so zurückbesinne, dann erinnere ich mich auch mehr und mehr an unser jugendliches Glaubensbekenntnis, unseren Heidelberger Straßentext, und zwar Zeile für Zeile, den ganzen Vierzeiler:

„Das Leben soll leben, soll überleben,

jetzt, nicht irgendwann, irgendwo,

Gott hat mir darauf sein Wort gegeben,

nimm mich beim Wort, ich will es so.“

So komm, spiel mir noch einmal das Lied von unserem alten Gevatter, spiel mir wieder die Melodie von seinem dunklen Mysterientheater. Und spiel sie auf Gott und Teufel komm raus und ich strecke dabei dem Großen Schnitter immer wieder mal meine Zunge heraus.

Gerald: Ja, um nun doch noch einmal auf unseren alten Gevatter zurückzukommen. Ich habe nichts gegen den Tod, schon allein deshalb nicht, weil ich mein Leben schätze und liebe und aktiv in ihm tanze. Ich bin ein charmanter Nihilist, der gelernt hat, viele Rollen zu spielen, denn nur der spielende Mensch ist laut Schiller der wahre Mensch. Durch meine Tochter Geraldina darf ich immer wieder das Glück erfahren und mit meiner Krankheit Morbus Fabry gehe ich häufig spazieren und rede mit ihr. Und das ist so einer ihrer inneren Monologe:

„So wie ich in deinem Körper gewütet habe, hättest du schon vor einigen Jahren gehen sollen. Auch wenn deine Mutter letztlich immer unglücklich mit deinem Vater war, durch ihn hast du ein mordsstarkes Gen-Paket mit bekommen. Zum anderen war bei dir immer was los. Deine Lebensneugierde und deine Begeisterungsfähigkeit haben selbst mich angesteckt. Mir gefiel dein Mut, mit dem du deine Projekte durchgezogen und behauptet hast. Du warst auch immer bereit, neue Risiken einzugehen. Mit deinen Feldforschungen und Kunstexpeditionen, hast du deine Zuschauer verstört und gleichzeitig begeistert. Durch die vielen interessanten und unterschiedlichen Berufe, die du ausgeübt hast, war es mir eben nie langweilig mit dir. Du warst immer ein Motor, obwohl ich dir immer wieder Sand ins Getriebe gestreut habe. Du warst der durchgeknallte, unkonventionelle Junge, der alles aufgemischt hat. Das hat mir gefallen, das will ich bis heute nicht missen. Ich erinnere mich, wie du damals in Hamburg oder in Berlin durch die Kunsttempel gezogen bist und aus den Schmerzen, die ich in dir verursacht habe, Kunst, Poesie und Bilder gemacht hast. Das war große Klasse. Immer wenn du mit einem neuen Kunstwerk begonnen hast, dann wusstest du nie, wohin es dich führt. So ist es eben auch mit dem Leben. Du hast bis heute nicht aufgegeben und auch deinen Mut nicht verloren. Und du hast nie geklagt und dich keiner Meinungsdiktatur unterworfen. Ich muss schon sagen, du hast mich bestens und auch klug unterhalten, auch wenn ich dich häufig dabei quälen musste. Und deshalb, aus ganz egoistischen Gründen, habe ich bis heute keine Lust, dich dem Tod zu übergeben. Das wäre auch mein Ende von der guten Unterhaltung. Und vergiss nicht, mein Freund, du hast für dein Leben das Varieté gewählt! Also weiterspielen!“

***

Text- und Bildnachweis

Der Stern-Bericht von Marcus Müller stammt vom 10. Februar 2008 unter dem Titel „Die Kaffeehausbühne der Republik“ in STERN.de und wird hier mit einem herzlichen Dankeschön an den Verfasser wieder abgedruckt.

Die Fotos dieses Interviews stammen, wenn nicht anders angegeben, aus dem Privatbesitz von Gerald Uhlig-Romero und sind zum Großteil in den folgenden zwei Bildbänden abgebildet: Gerald Uhlig, Das Cafe Einstein Unter den Linden. Berlin: Nicolai, 2001 und Gerald Uhlig-Romero, Berliner Melange. Geschichten und Rezepte aus dem Café Einstein Unter den Linden. München: Collection Rolf Heyne, 2006.

Die Aufnahme vom Plattencover „Der Kinderkönig“, die Bilderreihen von der Reise in die Provence und aus der Wohnung in Providence, sowie das einführende Tafelbild aus der Heidelberger Studentenbude und das abschließende Tafelbild aus dem Café Einstein stammen aus dem Privatbesitz von Frederick A. Lubich.

Die Panorama-Aufnahme vom Interieur des Café Einsteins Unter den Linden mit seinen zahlreichen Gästen stammt von der Fotografin Susan Wansink.