May 28 2020

Part IV: My Continuing Battle with Cancer

Part IV of IV

Frederick A. Lubich

IV: Co-Morbidity as Dance Macabre

oder

Totentanz und Mummenschanz im Zeitalter der weltweiten Pest

April 2020

„April is the cruellest month”

T.S. Eliot, “The Waste Land”

Accordingly, this fourth part of my series “My Continuing Battle with Tongue Cancer” was written in the month of April. During that time, Covid 19 had its worst month with its highest death toll so far and due to the national state of emergency and its various consequences, this text could not be posted until May 2020. However, that way it is in perfect tune with Kurt Weill’s refrain “Oh, it’s a long, long while from May to December” in his “September Song” (see Part III of this series).

So let’s just hope, that the month of May will bring a rebirth of all the countries around the world, which were stricken by this terrible pestilence. “Alles neu macht der Mai“, goes an old German folksong that celebrates spring as the first season of a new and hopeful year. In any case, I would like to continue this series in the language of this song, in other words, in my own German mother tongue. In addition, since my tongue operation in August 2018, many friends and acquaintances in the Old World keep asking me, how I am doing. Answering them in German this time will make our communication easier and since most of our readers are well versed in both languages, I am hoping this text will reach many of them on both sides of the Atlantic.

*

„Stayin‘ Alive“:

The Bee Gees

Ende Dezember 2018, also vier Monate nach meiner Zungenoperation im vorherigen August, und einen knappen Monat nach meiner tagtäglichen, sechswöchigen Bestrahlungstherapie rappelte ich mich bei einem Jahresendfest bei Nachbarn zum ersten Mal auf, um ein paar Takte zu diesem Song der Bee Gees mitzutanzen. Doch mein noch recht geschwächter Gesundheitszustand sollte dem tüchtigen Schwingen meiner Tanzbeine ein schnelles Ende bereiten.

Ich war noch nie ein großer Fan der Bee Gees gewesen, doch bei diesem Tanz ging mir plötzlich ein völlig neuer Sinnzusammenhang auf. Nicht nur war “Stayin‘ Alive“ gar kein schlechter Schlachtruf im Kampf gegen meinen Zungenkrebs, der Song erinnerte mich auch zudem an das Discofieber Mitte der Achtziger Jahre, als wir in New York City wohnten und viele Aids-Infizierte in den Diskotheken von Manhattan zu seinen elektrisierenden Rhythmen um ihr Leben tanzten. Zumindest einer von ihnen war auch einer meiner todgeweihten Studenten.

Und so wurde mir dieses Lied bald zum solidarischen Kampflied in Erinnerung an ihr trauriges Schicksal. Und aus aktueller Perspektive erweist sich dieser Disco-Hit gegen die HIV-Epidemie von damals zudem auch als eine passende Parole in unserer heutigen Bekämpfung der globalen Covid-19-Pademie.

Während die damalige Aids-Epidemie vor allem die schwule Subkultur heimsuchte, beutelt das heutige Coronavirus sämtliche Gesellschaftsschichten in Ländern rund um die Welt. „Social Distancing“ lautet der neueste Gassenhauer und er ist ein globaler Blockbuster, der inzwischen ganze Industriezweige lahmlegt. Mit unseren ständig ausweichenden Bewegungen bei unseren mitmenschlichen Begegnungen tanzen wir insgeheim stets auch um den überall umgehenden Tod.

Und auch mehr oder weniger maskiert sind wir wieder und erinnern ein wenig an die maskierten Pestärzte und Wunderheiler, Quacksalber und Scharlatane beim damaligen Totenfest rundum die alles verheerende Beulenpest. Kurzum, der Tod feiert erneut fröhliche Urständ und tanzt überall seinen mittelalterlichen Totentanz und modernen Mummenschanz.

„Co-Morbidity“ nennt die moderne Medizin meine gesteigerte Anfälligkeit auf Grund meiner vielen entfernten Lymphdrüsen. In Folge dessen muss ich mich zurzeit besonders in Acht nehmen und vor allem größere Menschenansammlungen wie etwa in Lebensmittelgeschäften systematisch vermeiden. Denn wenn sich der Tod, lebenshungrig wie er seit jeher ist, erst einmal so richtig in einen vergafft, dann ist unsereins bei diesem Totentanz im Handumdrehen dahingerafft.

Kunstgeschichtlich betrachtet tritt der Tod in der Gestalt des Schnitters oder Sensenmanns erst zur Zeit der Pest im späten Mittelalter in Erscheinung und dies vor allem im Schauspiel des Totentanzes, des dekadent-moribunden dance macabre. Auch im Werk von Albrecht Dürer, dem Meister der Nordischen Renaissance, spielt der Tod weiter eine herausragende Rolle. Man denke nur an so gotisch-ikonische Allegorien wie „Ritter, Tod und Teufel“.

Und die Sanduhr, des Todes bezeichnendes Wahrzeichen der menschlichen Vergänglichkeit, taucht auch immer wieder in Dürers Sinnbildern auf, wie zum Beispiel in „Melancholia“ und „Hieronymus im Gehäuse“, um nur zwei der bekanntesten Allegorien zu nennen. Selbst noch spätromantische Graphiker räumen dem klapprigen Knochenmann eine ganze Bilderserie ein, wie etwa Alfred Rethel mit seinem Bilderreigen „Auch ein Totentanz“. Und auch dort schwingt die beinerne Totenfigur immer wieder Sense, Hippe und Stundenuhr.

„A Distant Mirror“, so nannte Barbara Tuchman ihren 1984 erschienenen Bestseller, in dem sich die moderne Lebenswelt wie durch einen fernen Spiegel gebrochen in den Welterfahrungen jenes katastrophalen Spätmittelalters vielfach widerspiegelt. Ist umgekehrt ihre dunkle Rückschau in die Welt des Schwarzen Todes und seiner grenzenlosen Verwüstungen auch eine düstere Vorschau ins künftige Chaos der sich immer weiter ausbreitenden Covid-19-Pandemie?

“Back to the Future“, das war wohl die populärste Parole der postmodernen Theoriebildung in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Mich hat diese paradoxe Perspektive von Anfang an fasziniert, und dies wohl auch schon deshalb, weil mich schon früh die Vergangenheit und vor allem die Lebenswelt des Hochmittelalters in ihren Bann geschlagen hatte. Ihre märchenhaften Gestalten und geschichtlichen Geschehnisse sollten mich vor allem in späteren Lebensjahren mehr und mehr faszinieren und immer wieder zu Gedichten und Geschichten inspirieren, in denen sich Moderne und Mittelalter vielfach gebrochen ineinander widerspiegeln.

„Spieglein, Spieglein an der Wand …“: Egal wie man die Spiegel auch drehen und wenden mag, feststeht jedenfalls, dass sich in jenen fernen Zeiten, ihren Bildern und Spiegelbildern auch unser eigener, immer näherkommender Tod mehr und mehr abzeichnet. Alsdann, zurück zum derzeitigen Stand meiner Krebsgeschichte.

Einige Monate nach meiner Bestrahlungstherapie war meine geistige und körperliche Energie mehr oder weniger zurückgekehrt, doch in meinem Radebrechen und Runterschlucken habe ich bislang nur recht bescheidene Fortschritte gemacht. Selbst vollkommen vermanschte Speisen bekomme ich nur mühsam hinunter, und so muss ich weiterhin mehr als die Hälfe meiner „Mahlzeiten“, als pappige Pampe durch eine Magensonde pumpen.

Sie ist ein zähflüssiger Nährstoff, der obendrein so klebrig ist, dass er sich beim Trocknen genauso wie Klebstoff vollkommen verhärtet. Da beim Pumpen immer wieder einmal die Röhre blockiert, bis schließlich ihr Inhalt unter dem zunehmenden Druck mehr oder weniger explodiert, hatte ich schon genügend Kostproben von diesem Klebstoff als tagtäglichem Eintopf.

Meine neue, notwendig gewordene Nabelschnur habe ich „Gasthaus zur Pumpe“ getauft. Es ist mein ambulantes Stammlokal, das mich auf Schritt und Tritt begleitet. Genauer betrachtet ist freilich dieses gastronomische Vademekum nur eine sehr ungemütliche Schnell-Imbiss-Bude. Allerdings bin ich inzwischen bereits ein recht bewanderter Meister im zügigen Pumpen von meinem geschmacklosen Scheibenkleister.

„Social Distancing“ – avant la lettre. Während die anderen bis vor Kurzem im Restaurant ihrem geselligen Beisammensein frönen konnten, musste ich schon vorher auf Distanz gehen und mich zu Speis und Trank in den „Restroom“ zurückziehen. Und auch der ist nach amerikanischem Sprachgebrauch kein Raum zum Rasten, sondern vielmehr ein puritanischer Euphemismus für die Damen- und Herrentoilette. Zum Glück gibt es in größeren öffentlichen Gebäuden inzwischen auch schon Einzelkabinen für Besucher zwischen den herkömmlichen Geschlechtern.

Obwohl ich hoffnungslos heterosexuell bin, schließe ich mich dann heimlich, still und leise in diesen zwischengeschlechtlichen „Rastraum“ ein und verwandle meine unwirtliche „Raststätte“ in meine provisorische Pumpstation. Und während sich mein …

knurrender Magen am immer gleichen Gnadenbrot labt,

reden er und ich uns gegenseitig recht trotzköpfig ein,

wir zwei hätten im Grunde noch großes Schwein gehabt,

denn wir könnten ja auch schon längst mausetot sein.

So also unser Stoßgebet zu unserem Gnadenbrot in unserer gemeinsamen Hungersnot. Oder ich denke mir in dieser kleinen Einzelzelle frei nach Ludwig Feuerbach, dass der Mensch ist, was er isst, und so wird mir jede Mahlzeit zur Henkersmahlzeit, zum Steh-Imbiss mit einer weiteren Galgenfrist.

In diesem mittelalterlichen Zusammenhang gib sich denn meine vermeintliche „Mahlzeit“ auch leicht als sogenanntes „Halsgericht“ zu erkennen und dies sogar als delikates double entendre im wahrhaft doppelten Sinne des Wortes. Denn so wie im Mittelalter das Hochgericht auch als Halsgericht bekannt gewesen war, so dient mir heute umgekehrt dieses doppeldeutige Hochgericht als lebensrettende Magerkost. Es ist mein Haupt-Menu à la carte, das mir nicht nur das mühselige Schlucken, sondern auch noch das langsame Verhungern erspart.

Von der Essstörung zur Sprechstörung: Nachdem es mir während der Bestrahlungstherapie erst einmal für Monate vollkommen die Sprache verschlagen hatte, begann sich mein Sprechen schließlich nach mehreren Sprachtherapien zumindest soweit zu verbessern, dass ich mich heute, wenn auch oft mühselig, einigermaßen verständigen kann. Von den immer wiederkehrenden Missverständnissen, die oft so peinlich wie unterhaltsam sind, hier mal ganz zu schweigen.

Vor meiner Operation hatte ich im Englischen nur einen sehr leichten deutschen Akzent. Heute habe ich einen sehr schweren und klinge immer wieder wie eine komisch-ironische Parodie auf Arnold Schwarzenegger, Amerikas berühmtestem Macho-Muskel-Genie. Da ich bestimmte englische Konsonanten überhaupt nicht mehr aussprechen kann, fällt mir inzwischen die Verständigung im Deutschen etwas leichter als im Englischen. Dazu kommt auch noch, dass die deutsche Sprache mit ihren in der Regel längeren Wörtern mehr Gelegenheit bietet, genügend Silben korrekt genug auszusprechen, sodass sich der Zuhörer den unverständlichen Rest einigermaßen richtig dazu denken kann. Das Problem ist nur, die wenigsten Amerikaner verstehen radegebrochenes Deutsch!

Darüber hinaus moduliert meine ramponierte Stimme auch immer wieder durch verschiedene Stimmlagen, sodass ich mir bisweilen wie ein Stimmenimitator vorkomme. So klang zum Beispiel mein sprachlicher Mischmach vor allem anfangs bisweilen wie das Vaudeville Jiddisch von Buddy Hackett oder ich hörte mich an wie Lee Marvin irgendwo an einer Wild-West-Bar und brummte infolgedessen auch schon bald sein bekanntestes Lied: „I was born under a wandering star.“

Entsprechend meinte denn auch unlängst ein guter alter Freund am Telefon, ich würde mich betrunken anhören. Daraufhin angesprochen, bestätigte mir mein Krebsarzt beim nächsten Check-up, dass dies in der Tat eine nicht ungewöhnliche Nebenwirkung bei Zungenoperationen sei. Spätestens da erhob sich freilich die berechtigte Frage, kann ich denn in diesem fragwürdigen Gesamtzustand heute – Reden hin und Schlucken her – überhaupt noch unter normale Leute?

Da ich bei meiner letzten Zungenoperation auch sämtliche Lymphdrüsen im Halsbereich verloren hatte, muss ich seitdem eine Halskrause tragen, um die Symptome meines immunschädigenden Lymphödems einigermaßen zu mildern. Diese Halskrause erinnert mich einerseits an die Halsberge einer mittelalterlichen Ritterrüstung und andrerseits an die Halskrause neuzeitlicher Würdenträger, wie sie in der Epoche des Barocks getragen wurde.

Doch letztendlich gemahnt mich so ein Halskragen vor allem an das einstige Halseisen der Gefangenen, wenn nicht gar an den Mühlstein der öffentlich Angeprangerten. Vielleicht war ich ja in der Tat schon einmal auf einem meiner früheren Lebenswege ein ausgemachter Schandbub gewesen, ein Strauchdieb und Schnapphahn schlechthin. Oder auch nur ein romantischer Taugenichts voll vagantischer Sehnsucht nach dem schönen, südlich sonnigen Italien. Jedenfalls ist mir in der Zwischenzeit diese modisch so vielseitige Halstracht in gewisser Weise zu einer Art Wahr- und Markenzeichen geworden.

Passend zum puffigen Halskragen hat man mir auch bald nach meiner Strahlentherapie eine aufblasbare Weste verpasst, die ich jeden Tag für mindestens eine halbe Stunde anlegen muss, um die angestaute Lymphflüssigkeit in Bewegung zu bringen. Da diese Pumpgarnitur mit einem Stoffhelm ausgestattet ist, der ebenfalls so festgezurrt werden muss wie die aufgepumpte Weste, habe ich diese therapeutische Ausrüstung die „Eiserne Jungfrau“ getauft, und dies nicht zuletzt nach der berüchtigten Folterkammer im ritterlichen Mittelalter. Zum Glück sind die Qualen noch sehr erträglich. Dennoch werde ich diese wahrhaft dämliche Armatur zu meiner tagtäglichen Torso-Tortur bis ans Ende meines Lebens tragen müssen.

„Kleider machen Leute“, nach diesem altmodischen Schneiderspruch bilde ich mir nun schon eine ganze Weile so tapfer wie möglich ein, in dieser Ausrüstung gar kein armer Schlucker, sondern vielmehr ein edler Ritter ohne Schimpf und Tadel zu sein. In anderen Worten, einer jener sagenhaften “Knights in Shining Armor“ … safe and sound inside my “Iron Maiden”. …or as the French would say …

sauf et sain!

Un cavalier par excellence!

Noblesse oblige! Et honi soit qui ma y pense!!

Der Krebstod, dieser altmodische Foltergeist schlechthin, sucht sich anscheinend besonders gern seine Opfer in der Zunft der Spielleute und Schauspieler aus. Um nur ein paar Beispiele aus jüngerer Zeit zu nennen. Michael Douglas kam nach seiner Rachenoperation gerade noch einmal mit dem Schrecken davon. Doch Val Kilmer, dem Darsteller von Jim Morrison im Film The Doors, ging der Krebs sehr brachial an die Gurgel und nach seiner Kehlkopfoperation ließ er ihn nicht nur mit einer Magensonde, sondern zudem auch noch mit einer Kehlkopfröhre kauderwelschend hinter den Bühnenbildern all seiner Schauspielkünste zurück. Und so habe ich schon mal einen seelenverwandten Pappenheimer, der mir als Schicksalsgenosse im Geiste beim Pampepumpen und Radebrechen ein bisschen Gesellschaft leisten kann.

Und so wie die Liebe durch den Magen geht, so nistet sich auch der Magenkrebs dort sehr gerne ein. So hatten zum Beispiel Patrick Swayze und David Bowie, „Dirty Dancer“ und „White Duke“ par excellence ihm gegenüber überhaupt keine Überlebenschance. Und als letzten unter den Musikanten hat der Krebstod unlängst Florian Schneider von Kraftwerk, der deutschen Pionierband moderner elektronischer Tanzmusik, von der Bühne gezerrt.

Und was die derzeitige Pest betrifft, so hat sie jüngst Roy Horn von „Siegfried & Roy“ sein eh schon sehr angeknicktes Genick endgültig gebrochen. Zusammen mit seinem Partner bildete er für Jahrzehnte das magische Traumpaar von Las Vegas. Auch Roy konnte nach seiner schrecklichen Verletzung, die ihm sein weißer Tiger am Hals beigebracht hatte, nur noch sehr gebrochen sprechen. Dafür gewann er an morbider Leibesfülle. Mit seiner mehrfachen Co-Morbidity war er schließlich eine leichte Beute für die Pandemie. Jedenfalls hat jetzt die Corona-Pest in ihm das bislang glitzerndste Opfer für ihr dekadentes Totenfest.

Doch es ist David Bowie, der seiner Zeit schon immer vorausgewesen war, der sich nun mit seinen letzten Liedern, den todesschwangeren Blackstar Songs als makabrer Vortänzer des gegenwärtigen Totentanzes zu erkennen gibt. Und in seiner pantomimischen Performanz in der Rolle eines maskierten Lazarus hat der heutige Mummenschanz um die Corona-Pest seine geradezu schon exemplarisch moribunde Schreckensgestalt gefunden.

Und im schlimmsten Falle profiliert sich dieser einst so glamouröse Sänger und Schauspieler, der sich auch noch am Ende seines Lebens wort- und bildgewaltig weigerte, sang- und klanglos unterzugehen, bald auch noch als ominöser Herold eines im Herbst noch viel melodramatischer am Horizont heraufziehenden pandemischen Pandämoniums. (Mehr zu David Bowie, siehe Teil I dieser Serie)

David Bowie bleibt mein funkelnder Superstar am nächtlichen Himmel der Pop-und Rockmusik, doch heutzutage singt und schreit mir hier auf Erden aus der Reihe der Spielleute und Schauspieler vor allem Bruce Dickinson aus Leib und Seele. Er ist der Frontmann der britischen Heavy Metal Band mit dem sprechenden Namen Iron Maiden – nomen est omen – und auch er wurde ein Opfer des Zungenkrebses, hat sich jedoch nach einer dramatischen Operation so weit erholt, dass er wieder wie eh und je essen und trinken und spielen und singen kann. Drum …

Dear Bruce

Let’s make a deal!

You keep singing and playing

and I keep dancing with death,

that “Belle Dame Sans Merci”

who looks like Lady Macbeth.

Im Vergleich zu ihr ist meine Eiserne Jungfrau jedenfalls geradezu Gold wert! Doch auch bei ihr muss ich sehr auf der Hut sein. Egal ob ich Luft oder Pampe pumpe, ich muss stets aufpassen, dass ich mit meinen verschiedenen Ausrüstungen nicht in Harnisch gerate. Schon mehrmals habe ich aus Versehen meine Magensonde herausgerissen und dann muss ich jedes Mal mit meinem verschlissenen Bauch sofort in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses, um mir dort so schnell wie möglich eine neue Sonde verpassen lassen, ehe Bauch und Magen sich wieder verschließen.

Am sichersten ist es noch, wenn ich meine zähflüssige Nahrung ganz ihrer eigenen trägen Schwerkraft überlasse. Und wenn ich ihr dann zuschaue, wie sie so langsam in der Magensonde versinkt, dann gemahnt mich das auch immer wieder an die Stundenuhr des Schnitters, in welcher der Sand langsam und dann immer schneller nach unten verrinnt und versickert.

„Sic transit gloria mundi“, in anderen Worten, im Laufe der kommenden und vergehenden Zeiten ist unsere Welt nur ein flüchtiger Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und betrachte ich mich dann so im Spiegel, ausstaffiert mit Pestmaske und Pumpweste, dann erscheint mir darin der aufgeblasene Herr in seiner ganzen Montur viel eher wie eine abgetakelte Schießbudenfigur.

Zudem gleiche ich, da die Einzelteile meiner Kluft mit mehreren Schläuchen untereinander verbunden sind, dergestalt vernabelt und verkabelt – man ahnt es vielleicht schon – auch noch dem antiken, schlangenumschlungenen Laokoon. Und auch der war bekanntlich kein Bild für die Götter. Doch Gott sei Dank blickt heutzutage zu meinem Glück kaum noch ein Betrachter so weit zurück.

Andrerseits gleicht unsereins aus moderner Perspektive in so einer Ausrüstung wohl eher einem vermummten Anarchisten. Doch was soll dieser seltsame Schlauch? Bestimmt ist er für die schreckliche Wut im Bauch! Oder man figuriert als lebensmüder Chaot, als verkabelter Terrorist mit einem Molotow-Cocktail gegen den kommenden Tod! Und möglicherweise auch noch mit totenernster Miene, ganz nach Dylan Thomas und seiner radikalen Sterbemaxime:

“Do not go gentle into that good night,

rage, rage against the dying of the light!”

But listen, forget Dylan Thomas! Better remember Bob Dylan and his …

“Forever Young “

“May you build a ladder to the stars,

and climb on every rung / may you stay for ever young!”

In der Tat, aus heutiger Perspektive ist der Knochenmann ein mittelalterlicher Popanz, der sich jedoch als letzte weltliche Instanz bis heute zur höchsten Autorität aufschwingt, der wir zudem hier auf Erden im fortschreitenden Alter bekanntlich immer höriger werden. Lebenshungrig, wie wir alle sind, ist es kein Wunder, dass in den letzten Jahren die „Anti-Aging“ Bewegung immer mehr an Bedeutung gewinnt.

„Die gerettete Zunge“, so nannte Elias Canetti im englischen Exil den ersten Teil seiner dreibändigen Autobiographie und meinte damit die deutsche Sprache, von der er sich auch in der englischen Sprachfremde nicht lossagen wollte. Und mir geht es hier in Amerika genauso. Allerdings habe ich mich auch schon öfter gefragt, ob mein Zungenkrebs mich auch heimgesucht hätte, wenn ich nicht ausgewandert wäre. Möglicherweise hätten andere Lebensumstände und Erfahrungsbereiche mir den Verlust meiner Zunge erspart. Doch egal, ob so etwas erworben oder angeboren, Tatsache ist, ich hab mein Herz in Heidelberg und meine Zunge in Norfolk verloren.

Und zwar nicht nur die Hälfte meiner Zunge, wie man mir in der ersten Zeit meiner Rekonvaleszenz schonend beizubringen versuchte, sondern fast die ganze Zunge, genauer, sieben Achtel, wie mir mein Chirurg bei einem späteren Termin nachträglich erklärte. Das bedeutet, meine Ausrüstung wird mir für den Rest meines Lebens bleiben und was meine ritterlichen Liebesabenteuer betrifft …

Let’s face it: I am no knight in shining armor, and my iron maiden is no damsel in distress. On the contrary, she is my regal domina and I am her royal mess! Oh, my good old Iron Maiden, you are my iron clad virgin from Southern-Virginia, you are my Southern Belle, and I hate to love you, but our marriage is made in heaven and hell! Just look, we are a perfect fit, or as the French would say, you are my prêt-à porter …

Ready to Wear

Just like one of those old-fashioned chastity belts!

And don’t worry about the wear and tear,

they will last for a lifetime,

just like they did

right then and

there.

Damals in der Hochblüte des Mittelalters. Und umgekehrt stünde so ein Gürtel mit schmuckem Schloss auch noch so manchem Mannsbild auf hohem Ross! Denn bekanntlich sind sie ständig von Kopf bis Fuß …

Doch das ist ein uraltes Lied. Kommen wir zur nächsten Geschichte, zum Thema vom Hals- und Beinbruch: Sprachgelehrte wissen schon lang, dass der etwas seltsame deutsche Glückwunsch „Hals- und Beinbruch“ wahrscheinlich die verhunzte Form eines jüdischen Segenspruchs darstellt. Wenn man diesen Spruch auch noch etwas weiter verballhornt, dann kommt man schließlich zu dem jiddischen Ausdruck vom „Been in Hals“, den mein Freund Michael Panitz schon lange vor meiner Operation zur Sprache gebracht hatte.

Michael Panitz ist der Rabbiner der Synagoge Tempe Israel hier in Norfolk. Er hatte vor Jahren als Gasthörer in einer meiner deutschen Sprachklassen teilgenommen und seitdem sind wir gute Freunde geworden. Und zudem ist er als Kenner der Kabbalah auch ein sprudelnder Quell gnostischer Weltanschauungen und unorthodoxer jüdischer Lebensweisheiten.

Jedenfalls ist ihm zufolge dieses sprichwörtliche „Bein im Hals“ eine Art sprachliche Verlängerung der amerikanischen Redewendung vom „foot in mouth“, das in etwa dem deutschen Sprichwort vom „Ins Fettnäpfchen-Treten“ entspricht. Und wenn man mit seinem deutschen Fuß im Mund englisch zu reden versucht, dann muss man sich nicht wundern, wenn einem die Sprache im Hals stecken bleibt. (Mehr zu meinem Bein im Hals, beziehungsweise meinem Beingewebe, das meine verlorene Zunge ersetzte, siehe Teil I in dieser Serie.)

In unseren zahlreichen Gesprächen im Borjo Coffee Shop am Rande des Campus fielen Michael und mir im Laufe der Jahre immer mehr Ähnlichkeiten auf, die einst zwischen der jiddischen Mundart seiner Großeltern und der mährischen Mundart meiner Großeltern bestanden hatten. Immer wieder stießen wir in beiden Sprachen auf Ausdrücke und Redewendungen, für die es weder im Deutschen noch im Englischen sprachliche Entsprechungen gab.

Einige sind inzwischen Teil meines alltäglichen Wortschatzes geworden und auch noch mein Töchterchen hat sie als Kind begeistert aufgeschnappt, nicht zuletzt auch, weil sie wusste, dass sie damit meine Mutter, also ihre geliebte Oma, bei unseren damals jährlichen Deutschlandbesuchen immer wieder von neuem erfreuen und unterhalten konnte.

Um dem weiteren Verstummen unserer Großmuttersprachen nicht tatenlos zuhören müssen, haben schließlich Michael und ich zwei sprachgeschichtliche Essays über die zwei so ähnlichen Mundarten unserer Großeltern verfasst, die wir dann auch in der Festschrift zu Ehren meines langjährigen Freundes Robert Schopflochers vor ein paar Jahren veröffentlichten.

Robert Schopflocher hatte ich im Jahr 2001 auf einer Konferenz in Buenos Aires kennengelernt. Er war ein Autor deutsch-jüdisch-argentinischer Erzählungen und über die Jahre sind wir gute Brieffreunde geworden bis zu seinem Tod im Frühjahr 2016. Auch er gab gerne immer wieder alte Sprichwörter, bedeutsame Zeilen aus deutschen Gedichten und nicht zuletzt jüdische Lebensweisheiten zum Besten. Dabei gefiel mir der Bibelspruch „den Fluch in Segen verwandeln“ von Anfang an am allerbesten und er ist mir vor allem in letzter Zeit immer bedeutsamer geworden.

Doch noch einmal zurück zu meinen deutschböhmischen Vorfahren, mit deren zwei Mundarten ich aufgewachsen bin. Während meine väterlichen Vorfahren aus dem mährischen Altvatergebirge stammten, haben meine mütterlichen Vorfahren der mündlichen Überlieferung zufolge nach ihrem Trek gen Osten im zwölften Jahrhundert die letzten sechshundert Jahre als Bauern auf ein- und demselben Bauernhof gesessen und das mährische Kuhländchen bestellt.

Von meiner Großmutter mütterlicherseits hieß es in meiner Kindheit immer, dass sie einen Schalk im Nacken hätte. Da sie zusammen mit meinem Großvater in meinem Elternhaus wohnte, habe ich viele schöne und lustige Erinnerungen an sie. Sie war ein vergnügtes Weiblein, das in der Tat gern Schabernack trieb und die das Sprücheklopfen regelrecht zu ihrem Steckenpferd gemacht hatte. Auf diese Weise hatte sie denn auch für so manche Lebenslage immer eine entsprechende Bauernweisheit auf Lager.

Was zum Beispiel das richtige Kauen und förderliche Verdauen von Mahlzeiten betraf, so lautete ihr praktischer Grundsatz: „Riawer on niawer on fuck nonder.“ Also auf Hochdeutsch: rüber und nüber und fuck hinunter, wobei das seltsame „fuck“ wohl eine lautmalerische Silbe darstellt, die ähnlich wie „ruck, zuck“ ein schnelles Vorgehen zum Ausdruck bringt. Jedenfalls ging dieses Wort im Neuhochdeutschen im Laufe der Jahrhunderte vollkommen verloren.

Und so wie ich meine Zunge verloren habe, so wird auch bald dieser bis ins Hochmittelalter zurückgehende mährische Zungenschlag, der zudem auch noch mehrere angelsächsische Spuren in Aussprache und Wortschatz aufweist, für immer verloren sein. Jedenfalls bin ich hier in Amerika, wo einst die sogenannten „Mährischen Brüder“, die „Moravian Brothers“, die Indianer Neuenglands missioniert hatten, in der Tat einer der letzten Mohikaner, beziehungsweise Moravianer, einer der allerletzten meines über die ganze Welt verstreuten Stammes, der als Kind noch dessen alte Mundart verstand …

The Last Moravian

The last of this ancient German-Bohemian tribe

who too will go soon with

his broken tongue

into that dark

and silent

night.

“Riaver on niaver” … across and down that bottomless river, which is, as the ancients used to guess, that legendary River of Eternal Forgetfulness ….

Doch bevor auch ich den Spruch aus der alten Bauernküche meiner Großmutter vergesse: Ich habe ihn mir nicht zuletzt auch deshalb so gut gemerkt, weil ihm mein Großvater bei jeder Gelegenheit nachdrücklich widersprochen hatte, indem er der ganzen Familie am Tisch immer wieder versicherte, man müsse jeden Bissen dreißig Mal kauen, bevor man ihn runterschluckt. Heute liegen mir diese beiden Aussprüche aus der alten Heimat meiner Vorfahren mehr denn je auf meiner beinernen Zunge, bringt doch, was mein jetziges Schlucken betrifft, meine Großmutter meinen Wunsch und umgekehrt mein Großvater meine Wirklichkeit mit einer geradezu schon hellseherischen Genauigkeit zum Ausdruck.

Doch nicht nur die jiddischen und mährischen Mundarten haben für mich in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Auch das Schul- und Kirchenlatein aus meiner Kindheit und Oberschulzeit kehrten in letzter Zeit mehr und mehr aus der Vergessenheit zurück. Und zu vergessen die schöne französische Sprache aus meiner Jugendzeit, als meine erste große Liebe, ein Mädchen aus der Provence, mir jahrelang ihre geradezu schon sprichwörtlich gewordene „Sprache der Liebe“ beizubringen versuchte.

Erst viele Jahre später sollten wir beide herausfinden, dass ihre jüdischen Vorfahren und meine mährischen Vorfahren einst im Mitteleuropa des Hochmittelalters die gleiche Muttersprache, dieselbe Mammeloschen gesprochen hatten, wobei mir das Schicksal ihres Volkes im zwanzigsten Jahrhundert schon damals in Frankreich die Sprache verschlagen hatte. Und mich im Laufe der Jahre immer mehr heimsuchen sollte, sodass ich mehr und mehr darüber schreiben musste. Aber das sind schon wieder ganz andere Geschichten.

Bezeichnend scheint mir jedoch in diesem linguistisch-literarischen Kontext zu sein, dass vor allem die jiddische, lateinische und französische Sprache jede auf ihre Art und Weise einst die Rolle einer Art lingua franca spielte, in der sich Menschen über ihre unmittelbaren Landesgrenzen hinaus weiter verständigen konnten. Heute hat natürlich die englische Sprache diese kommunikative Funktion übernommen und dies nicht nur überregional, sondern auch transatlantisch und international.

„Lingua franca“, „frank and free“, „offen und frei“, das sind jedenfalls heute noch sprachliche Echos und stehende Redewendungen aus dieser mehrsprachlichen Erfahrungswelt unserer Vorfahren. In meinem Falle spielen heute diese verschiedenen „freien Sprachen“ fremder Zunge wohl auch noch – frei nach Sigmund Freud – eine weitere psychologische Funktion, nämlich als Ersatz und Kompensation für meine eigene verlorene Zunge. Von den regressiven Projektionen und respektiven Illusionen edler Ritter und eiserner Jungfrauen hier einmal ganz zu schweigen.

Es sind zweifelsohne allesamt chronische Symptome meiner sogenannten „Co-morbidity“. Auf die Frage, wie man mit ihnen am besten umgeht, hätte bestimmt Slavoj Žižek, sicherlich ein wahrhaft slowenischer Schlawiner, und weltweit bekannt als einer der letzten Nachdenker der postmodernen Theoriebildung, den besten Rat mit einem seiner bekanntesten bon mots: „Enjoy your Symptoms!“

Wie dem auch sei, jedenfalls sollten mich die mährischen Saft- und Kraftsprüche meiner bauernschlauen Großmutter ein Leben lang begleiten und mich auch immer wieder unterhalten. Doch in den letzten Jahren, als mir der Krebs mehr und mehr an die Gurgel ging, gewannen die zwei bekanntesten Maxime aus der Epoche des Barocks mehr und mehr an Relevanz. Zudem sind sie vollkommen chaoten- und idiotensicher und obendrein in einer Pestzeit wie der gegenwärtigen so aktuell wie schon lange nicht mehr:

„Memento Mori“

et

“Carpe Diem“

Diese barocke Rückbesinnung geht bei mir bis ins Frühjahr 2005 zurück, als ich zum ersten Mal mit meinem Zungenkrebs konfrontiert wurde und mich einer ersten größeren Operation unterziehen musste. Zur gleichen Zeit wurde Gerald Uhlig, mein bester Freund aus unserer gemeinsamen Heidelberger Zeit, mit der seltenen Erbkrankheit Morbus Fabry diagnostiziert und musste bald danach eine vielbeachtete Nierentransplantation über sich ergehen lassen. Damals war er als Begründer des berühmten Berliner Café Einsteins Unter den Linden bereits weit über die Grenzen Berlins bekannt und so machte sein Gesundheitszustand Schlagzeilen bis hinein in das Hamburger Wochenmagazin Der Spiegel.

In jener Zeit begannen wir zwei noch relativ jungen Mitglieder im medizinischen Club der Moribundi uns mehr und mehr mit dem Tod als unserem heimlichen Begleiter und unheimliche Doppelgänger zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Gerald schrieb mir seit dieser Zeit immer wieder, dass er mit seinem Tod öfters Zwiegespräche führe. Und als gelernter Schauspieler, der schon in jungen Jahren in Wien als Max-Reinhard-Seminarist in Hugo von Hofmannsthals Theaterstück Der Tor und der Tod auf der Bühne gestanden hatte, waren solche Zwiegespräche für ihn gleichzeitig auch jugendliche Reminiszenzen an die legendäre Dekadenz und Morbidezza des Wiener fin de siècle.

Ich wiederum versicherte ihm aus der Neuen Welt im Gegenzug immer wieder, dass wir beide dem alten klapprigen Gevatter – allen bedenklichen Prognosen zum Trotz – immer wieder von der Schippe springen würden. Zur zusätzlichen Ermunterung verkündete ich ihm auch noch mit entsprechend großer Klappe, dass ich diesem unverschämten Schnitter zudem auch noch regelmäßig die Zunge herausstrecken würde. Damals hatte ich freilich noch gut reden und konnten dementsprechend auch noch groß aufschneiden.

Gerald hat seinen langen, fortwährenden Kampf mit Morbus Fabry im Juli 2018 endgültig verloren. Und vice versa bekam auch ich noch im selben Monat geradezu spiegelbildlich die Schreckensbotschaft, dass mein Zungenkrebs mit aller Macht zurückgekehrt sei. Oder wie man im Englischen dieses allmächtige Comeback der Todesgefahr noch weitaus zutreffender beschreiben könnte: The Grim Reaper had returned with a vengeance.

Speaking of continuing battles: Vielleicht hatte ich ja diesen Schnitter über die Jahre tatsächlich meiner ausgestreckten Zunge beleidigt und mehr und mehr zur Rachsucht gereizt. Jedenfalls hatte ich wenige Wochen nach meiner Diagnose keine nennenswerte Zunge mehr, die ich ihm hätte weiter herausstrecken können. Und jetzt half auch keine nachgeschobene Erklärung mehr, dass meine provokative Geste auch gar nicht im Ernst gemeint war, vielmehr nur „tongue in cheek“, wie es so bezeichnend im Englischen heißt.

“Hindsight is always 20/20“ sagt man im Englischen, wenn man den glasklaren Rückblick meint. Blicke ich heute im Jahre 2020 zurück, so wird mir denn auch immer klarer, dass mich das Nicht-Mehr-Reden-Können bereits in den ersten Klassen der Oberschule in seinen seltsamen Bann geschlagen hatte. (Mehr dazu, siehe Teil I).

Und das Nicht-Mehr-Leben-Können, der lange Schatten des Todes geht in meiner Lebensgeschichte noch weiter zurück. Es begann bereits in der zweiten oder dritten Volksschulklasse, als im katholischen Religionsunterricht die sogenannte „Ewige Verdammnis“ mitsamt ihrem sagenhaften „Reich der Finsternis“ heraufbeschworen wurde. Als sich meine arme Kinderseele das einigermaßen vorzustellen und auszumalen versuchte, erfasste mich ein abgründiges Grauen, das mich für den Rest meiner einst so glücklichen Kindheit von Grund auf terrorisieren und traumatisieren sollte.

Die sonnige Welt verwandelte sich geradezu über Nacht in ein düsteres Reich von überall lauernden Todsünden und diese konnten, wie alle Beichtspiegel versicherten, jederzeit Wirklichkeit werden, und zwar „in Gedanken, Worten und Werken“. Es gab also kein Entrinnen aus dieser furchtbar tödlichen Umklammerung. Und dabei wurde auch immer wieder dunkelt gemunkelt, am gefährlichsten sei die Sünde dieser geheimnisumwitterten Unkeuschheit, deren teuflischen Verlockungen vor allem wir Lausbuben schon frühzeitig und hoffnungslos zum Opfer fallen könnten.

Anders gewendet, ich würde mir ein Leben lang das Sterben nicht leisten können, denn was danach kommen konnte, war viel zu riskant. Doch wie diesem unerbittlichen Tod sicher und endgültig entkommen? Von derartig ausweglosen Aussichten musste man sich als zu tiefst verschreckter Bub erst einmal gründlich erholen. Schließlich sind solche seelischen Gräuelmärchen keine harmlosen Kinderspiele!

„Spiel mir das Lied vom Tod“, so lautete ein rundes Jahrzehnt später die deutsche Version des Spaghetti-Westerns Once Upon a Time in the West von Sergio Leone. Als der Film Ende der Sechziger Jahre in die Lichtspieltheater kam, hatte ich mich zum Glück schon längst von meiner kindlichen Furcht vor der ewigen Verdammnis berappelt und war zu einem recht aufmüpfigen „Halbstarken“ geworden, wie man damals in Deutschland vermeintliche „rebels without a cause“ zu bezeichnen pflegte.

Und dieser Italo-Western konnte mich in meiner jugendlichen Unsterblichkeit nur noch weiter bestätigen. Hier bot ein Haufen wilder Draufgänger höchst abenteuerlich und so telegen wie melodramatisch dem großen Tod die bloße Stirn. Diese rauen Burschen aus dem sagenhaften Wilden Westen ließen sich von diesem altmodischen Sensenmann aus uralten Ammenmärchen offensichtlich schon lange nicht mehr ins Bockshorn jagen.

Und wie es mein Schicksal wollte, sollte ein paar Jahre später auch mein kalifornisches „Dream Girl“, das ich in Heidelberg kennengelernt hatte, mir weitere Schützenhilfe leisten, um dem Trauerspiel des kommenden Todes endgültig den Garaus zu machen. Zudem war sie passend zu diesem italo-amerikanischen Western selbst auch eine Italo-Amerikanerin und trug obendrein auch noch den so schönen, wohlklingenden Familiennamen Dell’Acqua. Und nicht zuletzt stellte sich auch schnell heraus, dass sie zusätzlich zu ihrem südlichen Temperament auch noch das natürliche Talent für die italienische Commedia dell‘arte von ihren süditalienischen Vorfahren mitbekommen hatte, die es ihr im sonnigen Südkalifornien als Geburtstagsgeschenk mit in die Wiege gelegt hatten.

Ecco, ecco, la vita e dolce, la vita e bella! Das Leben als komödiantisches Stegreifspiel! Und hatte man für eine derartig theatralische Sendung auch noch ein bisschen Glück und Geschick, sowie des Schicksals höhere Gunst, dann wurde das Leben zum wandernden Schauspiel und im Laufe des Lebens zur Lebenskunst! So zumindest lautete damals in unserem jugendlichen Sturm und Drang unser romantisches Spielprogramm.

Das Leben als Lust -und Trauerspiel: Aus heutiger Sicht erscheint mir mein Freund Gerald, der Spielmann und Schauspieler aus unserer gemeinsamen Heidelberger Jugendzeit, mehr denn je als der gute Geist in diesem lebenslangen Schau- und Versteckspiel zwischen Leben und Tod. Wohl auf denn, komm runter vom Wiener Burgtheater und begleite uns noch ein gutes Stück – du kennst es ja schon – auf unserem weiteren Weg Richtung Endstation.

Memories of Heidelberg: Nachdem damals meine ersten hohen Lieder auf meine erste große Liebe in Frankreich allmählich verstummt waren, war dann erst einmal gebührliches Trübsalblasen angesagt. Und das waren auch schon die leidigen Erfahrungen Joseph von Eichendorff, des großen Dichters der deutschen Romantik gewesen, als damals vor Ort in Heidelberg seine Liebesgeschichte zu Ende gegangen war.

Er wollte damals mit seinem gebrochenen Herzen bekanntlich nach Amerika auswandern, ein Plan, der sich freilich im Laufe der Zeit zerschlagen sollte. Stattdessen schrieb er sein berühmtes Gedicht „In einem kühlen Grunde“, in dem er sein Liebesleid klagte und den Entschluss fasste: „Ich möcht als Spielmann wandern, weit in die Welt hinaus.“ Das ließ ich mir nicht zweimal sagen!

Der Autor als Eichendorffs „Taugenichts“ am Fuß des Hohenstaufens Anfang der Siebziger Jahre |

Der Hohenstaufen ist der Hausberg von Göppingen, meiner Heimatstadt im Schwabenland, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Im Hintergrund des Bildes führt eines der Täler nach Ottenbach, wo meine Großeltern nach der Vertreibung auf einem Bauernhof in einem Zimmer auf dem Dachboden notdürftig mehrere Jahre untergebracht waren, ehe sie dann zu uns in unser neues Haus in der Neubausiedlung auf dem Galgenberg am Stadtrand von Göppingen ziehen konnten. Ja, auf den noch heute so genannten Galgenberg, dort, wo im Mittelalter die Galgen standen und so manch ein Taugenichts vergeblich auf seine Galgenfrist wartete.

Zum Glück war ich als Eichendorffs Taugenichts bereits von Kindesbeinen an in bester Gesellschaft, zumindest was meine Mutter betraf. Der schlesische Dichter hatte einst ein Sommerschlösschen im mährischen Sedlnitz besessen, das wiederum der Nachbarort von Partschendorf, dem heutigen Bartošovice war, dem Heimatdorf meiner Kuhländler Vorfahren. Auf diese nachbarschaftliche Weise wurde meine Mutter schon von früh auf mit Eichendorff und seinen Gedichten bekannt und vertraut und er ist denn auch ihr ganzes Leben lang ihr oft zitierter Lieblingsdichter geblieben.

Eichendorffs Gedicht „In einem kühlen Grunde“ wurde vor allem im neunzehnten Jahrhundert vielfach vertont und es sprach auch noch mir aus tiefstem Herzen. Wie Eichendorff überhaupt. „Wer in die Fremde will wandern, der muss mit der Liebsten gehen“, so heißt es in seinem Gedicht „Heimweh“ – und so bin ich denn auch bald seinem romantischen Ratschlag gefolgt. Freilich konnte ich damals nicht ahnen, dass meine Lehr- und Wanderjahre kreuz und quer durch die Alte und Neue Welt nahezu dreißig Jahre dauern sollten.

Klar war mir damals in Heidelberg lediglich, dass der deutsch-böhmische Spielmann in mir seine italo-amerikanische Spielfrau in ihr gefunden hatte. Kurzum, jetzt waren wir auf unserem wanderlustigen Lebenswandel zu zweit und auch bald auf Tod und Teufel komm raus zu so manch einem Buben- und Mädchenstück allzeit bereit.

Da wir damals unmittelbar gegenüber dem Heidelberger Bergfriedhof wohnten, der bekanntlich einer der schönsten in ganz Deutschland ist, machten wir ihn uns auch bald zu unserem liebsten Schauspielplatz für unsere schauerromantischen Nachtvorstellungen. Zudem bot der jüdische Teil des Friedhofs am Fuß des Berges mit seinen traurigschönen Grabsteinen einen weiteren elegisch-makabren Hintergrund.

Von der nächtlichen Wiederkehr des Verdrängten: Ein Glück, dass ich bereits von Kindesbeinen an das Geigenspiel gelernt hatte. So hatte ich jetzt in der Tat auch ein Händchen für so ein mitternächtliches Ständchen. Und Eichendorffs „Liebste“, die jetzt meine Liebste war, hatte passend zu diesem späten Stelldichein auch noch eine Kerze mitgebracht und so konnte sie auch noch etwas romantisches Schummerlicht in diese „Ewige Finsternis“ bringen.

Und hast du zudem auch noch Haschisch in den Taschen, dann hast du immer was zu naschen. Blicke ich so zurück, dann scheint mir, nach diesem bewährten Sponti-Spruch jener Zeit verwandelte sich denn auch der arme Poet im Handumdrehen in einen dekadenten poète maudit, gerade so, wie er bei Baudelaire im Buche steht. Oh mon enfant perdu! Du weißt ja, Pot ist der beste Kompott! Drum komm, spiel dein berauschendes Pot-Pourri, spiel ihm auf, dem Herrn der Finsternis nur zu, mein verlorenes Kind und geige ihm heim durch Nacht und Wind …

Spiel, Spielmann! Spiel!

Immer schöner und immer schlimmer,

so dass ihm Hören und Sehen vergeht

und sein ewiges Reich der Verdammnis

auf immer im weiten Weltall verweht.

Und rundherum sah man, wie sich die Toten vor ihren Liebsten verneigen! Schau, nur schau, sie raffen die Knochen und straffen die Haut und dann tanzen sie wieder ihren uralten Reigen und jeder Bräutigam dreht erneut seine Braut, dort im friedlich schimmernden Kerzenschein – so zumindest bildeten wir es uns für eine Weile ganz bestimmt recht lebhaft und anschaulich ein.

Wie ich viel später erfuhr, bedeutet das Wort Friedhof im Hebräischen so viel wie „Haus des Lebens“. Und in der Tat, sind die Toten wirklich tot? Heißt es nicht, dass die unsterbliche Seele nur so lange auf Wanderschaft geht, bis sie wieder ihren Weg ins Leben zurückgefunden hat? Steht es nicht so in der Kabbalah? Oder war es schon wieder einmal das Kamastra?

Soundtracks und Flashbacks: Dieses Blitzlichtbild ist nur eines von mehreren aus einer Serie derartiger Friedhofsvorstellungen aus jener Heidelberger Zeit. Nachdem wir beide Deutschland verlassen hatten, war erst einmal für lange Zeit Sendepause zwischen Spielmann und Sensenmann. Doch dann nach Jahrzehnten … wieder der altbekannte Soundtrack … und sein immer lauter werdendes Comeback.

Spiel, Stehgeiger! Spiel

Komm, spiel auf zum Tanz und sei kein Popanz!

Sei keine tote Hose! Vergiss den Mummenschanz!

Bring lieber mal wieder deine Saiten zum Klingen

und lass uns zusammen das Tanzbein schwingen!

Egal ob Schuhplattler oder Schnaderhüpferl, ob Veitstanz oder Zigeunertanz, es ist gehüpft wie gesprungen … und wieder hör ich die alten Lieder, sie sind noch lang nicht zertanzt und verklungen! Und wie man hier gut sehen kann, wurde auch aus dem vielberufenen Kampf der Geschlechter mit all seinem todesverdammten Gerangel geradezu im Handumdrehen ein lebenslustiger Tingeltangel.

Life and Love! Remixed and Unplugged! Right now and right here, just look, my dear! And hello, Grim Reaper, your hide-out could not be cheaper …left and right between all these real things … I can see you quite clearly, waiting right there in the wings … day after day and year after year. So come on, let’s dance! Let’s dance again that good, old and groovy St. Vitus Dance! And holy roll all three of us into a Bohemian trance. Remember, our earthly goal is to rock and roll our immortal soul. So come on and let’s jive while we are still alive …

its now or never

and

for ever and ever!

Yes, let’s seize the moment, let’s seize the day. And the next one too! It is just a few hours away. “Carpe Diem! You got it. And remember, let’s keep them … diem per diem! In other words, remember the “Momentum” and not the “Memento”!

Hör zu, Schnitter, du alter Raub- und Rumpelritter. Du bist nichts als ein alltäglicher Tagedieb! Ein Wegelagerer auf unserem Lebensweg, ein Nachtgespenst über jedem schwankenden Steg … zwischen Diesseits und Jenseits … Sein und Nichtsein … und von wegen „Freund Hein“! Bilde dir das bloß nicht mehr ein. Du bist kein Freund. Hörst Du? Schreib es dir hinter gefälligst hinter die Ohren. Oder noch besser, merk dir den Song der Doors. Am besten, du schreibst es dir gleich auf dein Totenhemd:

“Music is your only friend!

Until the end!”

Und das wissen wir nicht erst seit Jim Morrison, dem singenden Todesengel von Los Angeles. Bereits in den Nachtwachen des Bonaventura kann man es nachlesen, wo es heißt, dass sich dem Sterbenden die Todesstunde mit Musik offenbart. Jedenfalls flieht die Zeit immer mehr in diese Richtung und so ist denn auch die obige Bilder-Montage schon vor längerer Zeit entstanden und zwar sowohl als letzter Aufgesang auf unseren einstigen Sturm und Drang, als auch als ironisch-romantischer Abgesang auf Alfred Rethels Serie „Auch ein Totentanz“, aus dem das Seitenbild des geigenden Todes stammt.

Kulturgeschichtlich betrachtet geht die Tradition der Dreitafelbilder auf die christliche Kunstgeschichte der kirchlichen Altarbilder zurück, in denen sie die Dreifaltigkeit Gottes versinnbildlichen. Reduziert man sie auf eine rein chronologische Perspektive, so repräsentieren die Spiegelbilder einmal mehr das „Zurück in die Zukunft“, beziehungsweise die Aufhebung von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit im „stehenden Jetzt“, dem „Nunc Stans“, wie es die Mystik und Scholastik des hohen Mittelalters lehrte.

Literaturgeschichtlich betrachtet ist dieses zeitliche Wechselspiel auch ein Teil des literarischen Leitmotivs von der „verkehrten Welt“, das in den Texten der deutschen Schauerromantik eine untergründige Rolle spielt und auch im Werk von Günter Grass erneut als sogenannte „Vergegenkunft“ aus der Versenkung auftaucht. Es ist der neo-barocke basso ostinato, der unserer irdischen Sehnsucht nach Unsterblichkeit zu Grunde liegt.

Der farbenfrohe Augenblick der Gegenwart. Umrahmt vom grauen Schattenreich der Zeit, der ewigen Zukunft und ewigen Vergangenheit! Das leuchtende Augenspiel, die wunderbare Augenweide! Seit jeher hat dieser magische Moment, dieser im Grunde zutiefst mystische Moment, die Menschen fasziniert und Goethes Faust sogar zum hölle- und himmelbewegenden Teufelspakt inspiriert.

Und so preis ich mich glücklich, anstelle von Blindheit nur mit Zungenkrebs geschlagen zu sein. Ich muss mich zur augenblicklichen Dankbarkeit nur an die vielen Blinden in Pieter Bruegels Galerie der Krüppel erinnern. Bereits auf dieser Welt in dauernder Finsternis zu tappen, nie einen Lichtschimmer am Ende des langen Tunnels zu sehen! Ich kann mir dieses lebendige Totsein nur als unsagbar grauenhaft vorstellen.

„Do it yourself“, so lautet einer der bekanntesten Ratschläge des „American Way of Life“. Praktisch-pragmatisch gesehen bedeutet dies angesichts des permanent drohenden Todes: Anstatt ihm ständig von der Schippe springen zu müssen, nehme ich mich lieber selbst auf die Schippe. Und dies im steigernden Maße nach meiner letzten Zungenoperation, wohl in der insgeheimen Hoffnung, dieses körperliche Trauerspiel doch noch in ein mehr oder weniger unterhaltsames Lustspiel zu verwandeln. Oder, um es in einen späten Sponti-Spruch zu wenden:

Ich nehme mich viel lieber selbst auf den Arm,

dann weiß ich mich zumindest in guten Händen!

|

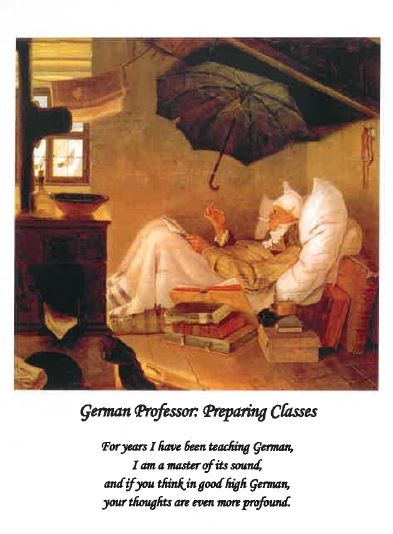

Dichtung und Wahrheit

Aus dem armen Poeten wurde ein deutscher Professor!

Und inzwischen geht‘s ihm auch wirtschaftlich besser.

Doch ganz unbezahlbar bleibt die verlorene Jugendzeit

und ihre gute, alte Burschen- und Mädchenherrlichkeit.

Dieses Bildgedicht ist eines von rund hundert verschiedenen Bildgedichten aus meiner Serie „Postcards Against Cancer“, die bald nach meiner ersten Krebsoperation im Jahr 2005 entstanden waren mit der Absicht, Wissen und Bewusstsein rund um den Zungenkrebs zu fördern. Diese Postkarten fanden sowohl in unseren Klassen als auch in mehreren Kauf- und Kaffeehäusern der Stadt guten Absatz, denn nicht zuletzt kam der gesamte Erlös der Krebsforschung zugute.

„The Nutty Professor“, so lautet hierzulande die amüsante Variante zur deutschen Karikatur vom „zerstreuten Professor“, wobei das „nutty“ auf der Skala der komischen Charakteristika von schrullig und verschroben bis zu verrückt und durchgeknallt laufen kann. Carl Spitzwegs obiges Bild „Der arme Poet“ ist eines der Lieblingsbilder der Deutschen und da es auch einer meiner Lieblingsbeschäftigungen in meiner Heidelberger Studentenzeit illustriert, habe ich mich entsprechend schon damals in seinem Bild entsprechend reflektiert und parodiert. (Zur fotografischen Version siehe in dieser Serie Teil II)

Blick ich in mein Spitzweg’sches Ebenbild, dann muss ich gestehen, der Herr Professor, wie er dort oben auf der Postkarte leibt und lebt, ist im Grunde seines Herzens auch heute noch viel lieber ein armer Poet. Denn wenn sich die Wahrheit mal wieder so richtig verdichtet und Wort für Wort ineinanderfügt, dann …

benütz ich auch heute noch die Sprache als Leim

und mach mir daraus einen entsprechenden Reim.

Und wird ein Reimpaar auch noch von den Musen geküsst, dann beginnt es musikalisch zu schwingen und immer lauter und klarer zu klingen und so manch ein Spielmann kann dann – frei nach Joseph von Eichendorff – bis heute so manch ein Lied davon singen.

Als ewiger Bummelstudent habe ich gern und lang die Schulbank gedrückt und als sogenannter Wandergelehrter später sogar noch lieber auf wackligen Lehrstühlen geschaukelt und dort luftige Gedanken immer höher gegaukelt. Ich liebte das Klassenzimmer, vor allem wenn es mehr und mehr mit meinen Studenten und Studentinnen abhob und zum fliegenden Klassenzimmer wurde. Mit solchen Höhenflügen konnte man in der Tat junge Schule bleiben und sich obendrein auch noch herrlich die Zeit vertreiben.

Seit meiner letzten Operation hat sich freilich das obige Bild vom armen Poeten als deutschem Professor von Grund auf zerschlagen. Was übrig blieb, ist Lehrer Lämpels geknickter Zeigefinger, der jetzt bestenfalls noch zum Skandieren von Gedichten taugt, sowie ein Stapel alter aus dem Leim gehender Wälzer. Und der Dachboden als ideales Home Office und Quarantäne Quartier im Zeitalter der wiedergekehrten Pest. In anderen Worten, dort oben bin ich zumindest gut aufgehoben, sozusagen au dessus de la mêlée, – bis ich schließlich im letzten Wirbelsturm samt Regenschirm im Winde verweh.

Meine Universität, die Old Dominion University, hat mich nach meiner letzten Zungenoperation auf vielfache Weise so lange wie möglich unterstützt, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Jedoch nach mehreren Kranken- und Forschungssemestern musste ich schließlich im November letzten Jahres selbst einsehen, dass bei meinem anhaltenden Radebrechen kein Unterrichten mehr möglich war.

Und so wurde ich zu meinem großen Verdruss zum Jahreswechsel 2019/2020 recht plötzlich Professor Emeritus. Und kaum fand ich mich in diesem seltsamen Ruhestand, geriet auch bald das gesamte Land in einen noch nie so dagewesenen Wirtschaftsstillstand. Eigentlich schon allerhand, so ein zeitlicher Zufall aus räumlicher Notwendigkeit.

Doch wie sich bald herausstellte, sollte sich der Fluch der verlorenen Zunge einmal mehr in einen überraschenden Segen verwandeln, denn beim gegenwärtigen Fernlernen wäre ich mit meinen fliegenden Klassenzimmern garantiert schon tausendmal abgestürzt. High Tech ist nichts für mich. Dann schon viel lieber High Times.

„Der Mensch denkt und Gott lenkt“, so heißt es im Deutschen, wenn man die tieferen Gründe von Schicksalsschlägen weiter zu ergründen sucht und dabei nicht übers oberflächliche Grübeln hinauskommt. Mir gefällt allerdings die jiddische Spielart dieser Redewendung weitaus besser: „Der Mensch tracht und Gott lacht.“ Gottes Sinn für Situationskomik, grad so wie es ihm gefällt, ist zumindest ein gewisser höherer Trost in dieser so oft zum Heulen bestellten Welt. Zum Glück lässt mir mein Buddy, der weise Rabbi, immer wieder augenzwinkernd solche alten jiddischen Treppenwitze ins Bodenlos-Unergründliche zukommen.

From the “American Way of Life” to the “American Way of Death”! Das ist der neueste Treppenwitz der heutigen Weltgeschichte. Ein berüchtigter Schürzenjäger und Lügenbeutel aus New York City steigt in Washington, D.C. auf zum schwadronierenden Volksführer und quacksalbernden Wunderheiler der Nation. Jetzt fehlt diesem aberwitzigen Tor der Toren nur noch die Schnabelmaske der Pestdoktoren. Damals im Mittelalter zur Zeit der großen Beulenpest war sie ja bekanntlich der letzte Modeschrei zum immer wilder werdenden Totenfest.

In jedem Fall gewinnt der auch heute wieder überall umgehende Tod durch Pest vor allem hierzulande mehr und mehr Zulauf für seinen modernen Mummenschanz und moribunden Totentanz. Und auch ich, Veitstanz her und Totentanz hin … co-morbid wie ich nun mal bin …

war noch nie zuvor in diesem Land

ein solch willkommener Immigrant.

***

Das PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland hat nach Ausbruch der Pandemie seine Mitglieder eingeladen, einen kurzen Text zu verfassen, in dem sie ihre Erfahrungen mit der Corona-Krise zum Ausdruck bringen. In Erinnerung an Boccaccios Decamerone, das ebenfalls als literarische Reaktion auf die damalige Pest entstanden war, wurde das Projekt einmal mehr „Decamerone“ genannt.

Und so habe ich aus der Perspektive Amerikas einen Text verfasst, der in Erinnerung an Barbara Tuchmans Bestseller auch einen Titel tragen könnte, wie etwa „The Present Horrors of Distant Mirrors“. Der Text soll hier jedoch unter seinem ursprünglichen Titel erscheinen, wenn auch in etwas erweiterter Form. Denn wenn jemand weder Vergangenheit noch Zukunft unserer sogenannten Westlichen Zivilisation aus den Augen verloren hat, dann ist es der blinde Seher Tiresias aus dem griechischen Altertum. Und so soll er zum Abschluss auch hier noch einmal zu Wort kommen und seinen Blick in die Weiten unserer Weltgeschichte schweifen lassen:

“I Tiresias … perceived the scene, and foretold the rest”

Der legendäre Seher des Altertums stellt in T.S. Eliots „The Waste Land“ , das vier Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erschienen war, eine Art visionären Wiedergänger dar, der die zahlreichen Schauplätze der erzählten Weltgeschichte evokativ Revue passieren lässt. Im Verlauf der vielsprachigen Zitate, literarischen Assoziationen und double entendres verdoppelt sich das lyrische Ich zum lyrischen Du, zu einer Art Doppelgänger des Lesers à la Baudelaire – kurzum, zum „Hypocrite lecteur! – mon semblable – mon frère.”

Seit über vierzig Jahren lebe ich nun schon in der Neuen Welt und in den letzten Jahren ist Norfolk, die alte Hafenstadt hier im in Süden von Virginia, zu unserer neuen Heimat geworden. Diese Gegend, die auf dem Breitengrad von Sizilien liegt, ist auch als „Tidewater“ bekannt, da ihre vielen Feuchtgebiete und verschlungenen Wasserwege bereits ganz von den Gezeiten des Meeres geprägt sind. Unser Haus ist nur wenige Schritte vom dreiarmigen Elizabeth River entfernt, dessen meilenweites Delta hier in die Chesapeake Bay mündet.

Wie oft habe ich schon hier an seinem weißen Sandstrand gesessen, dem Rauschen des Wassers gelauscht und den Blick in die Weite schweifen lassen. Schenkt man der musikalischen Folklore Amerikas Glauben, so ist der „Rhythm and Blues“ und „Rock and Roll“ dieses Kontinents den Wellen und Wogen seiner großen Ströme und weiten Meeresküsten entsprungen. In jedem Falle bringen diese beiden Gattungen Tiefen und Höhen des „American Way of Life“ samt ihren Leiden und Freuden sicherlich am originellsten und authentischsten zum Ausdruck. Auch T.S. Eliots Wanderer zwischen den Welten und ihren sich wandelnden Zeiten scheint dieselbe Erfahrung gemacht zu haben, wenn er von sich sagt „Music crept by me upon the waters“.

So schön diese hiesige Wasserlandschaft im Sommer ist, so schrecklich kann sie im Herbst werden, wenn Hurrikane aus der subtropischen Karibik heraufziehen, die schäumende Brandung aufpeitschen, Bäume entwurzeln, Dächer reihenweise abreißen und letztlich ganze Stadt- und Landteile überfluten. Zudem führt der Klimawandel zu steigenden Meeresspiegeln, deren Auswirkungen vor allem hier in Tidewater zusätzlich auch noch durch sinkende Landmassen weiter gesteigert werden.

Und nicht zuletzt werden besonders Hafenstädte nicht nur von Wirbelstürmen, sondern immer wieder auch von Pestplagen heimgesucht. Auch Norfolk kann ein langes Klagelied davon singen, angefangen vom Gelbfieber, dem in der Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende von Bewohnern dieser Stadt zum Opfer fielen, bis hin zur Pandemie der Spanischen Grippe am Ende des Ersten Weltkriegs, die mit jeder Welle schlimmer wurde.

Entsprechend erinnert nur wenige Straßen von unserem Haus entfernt ein Schotterweg mit einer erklärenden Tafel an die einstige „Quarantine Road“ aus der Zeit der Amerikanischen Revolution, die hier zu Virginias erstem Quarantänehaus führte, wo seefahrende Händler mitsamt ihren eingeführten Waren auf Seuchen getestet wurden.

On the Road Again. On Quarantine Road! Hier hätte sich der Wunderheiler von Washington D.C. ein gutes Beispiel nehmen können, wie man sein Land rechtzeitig durch Test und Quarantäne vor weiterer Verwüstung schützt.

Stattdessen war ihm wieder einmal das Medien-Spektakel wichtiger nach dem populären Broadway Motto: „There is no business like show business“ Als New York im März dieses Jahres mehr und mehr zur Hochburg des Coronavirus wurde, war der Präsident höchstpersönlich hier in Norfolk eingeflogen, um der „Comfort“, dem größten Lazarettschiff an der Atlantikküste, beim Verlassen des Hafens Richtung New York fernsehwirksam nachzuwinken.

Damals verkündete der blinde Seher seiner Nation, bereits im April zur schönen Osterzeit wäre sein darniederliegendes Land erneut zur wunderbaren Auferstehung bereit. April, April …

What April Fool on Capitol Hill!

“April is the cruellest month”, so warnt „The Waste Land” bereits in der ersten Zeile. Und in der Tat erwies sich denn auch der diesjährige April für Amerika als grausamster Monat, denn da hatte sich die landesweite Pandemie zum internationalen Weltmeister aufgeschwungen, der nun weltweit bis heute die meisten Todesopfer zu beklagen hat. America First! Even if it is the worst …

The Worst Case Scenario: “The Great Comeback Of The Coronavirus as All-American Pandemonium”. Coming this fall when death will really have a ball … September, October, November … oh poor America …

America the Beautiful! Poor Damsel in Distress!

Our fearless fool of a leader

will give you

the kiss of

death.

Was für ein schnittiger Kavalier! Und auch noch so hoch zu Ross! Dort droben im Weißen Haus, ein Glücks- und Unglücksritter auf Gott und Teufel komm raus.

„Hochmut kommt vor dem Fall“, so heißt es bereits in König Salomons Buch der Sprüche. Dieser Spruch ist wie kein anderer geradezu zugschnitten auf unseren blinden Narren und blendenden Toren, der sein Land mehr und mehr an den Abgrund führt und hoch- und übermütig allen Tatsachen zum Trotz nach dem blindwirren Glauben regiert:

Im Falle eines Falles

Amerika über alles!

Über alles in der Welt … Hey you up there on your hill! Remember the Fall of Berlin … the Ruin of Rome! You builder of all those tall towers, do not forget that ancient fable! Always remember the Towers of Babel!! And read and heed the …

The Writing on the Wall

If you keep going like this,

we’re in for quite a big fall!

In other words, forget all your tirades about fake news! Instead, listen to Tiresias and his deep river blues … the rising waves, banging already at our doors …

“The river sweats … Elizabeth … rippled both shores.”

„The Waste Land“! Im O-Ton! Und am Ende von T.S. Eliots episch-poetischen Bewusstseinsstrom beschwört der Wanderer zwischen den Welten – so abgründig wie wortwörtlich – auch noch ausgerechnet Hermann Hesses „Blick ins Chaos“ herauf, bis schließlich auch diese historische „self-fulfilling prophecy“ zusammen mit all den anderen Kassandrarufen im polyphonen Tohuwabohu der vielen anderen Stimmen untergeht.

Doch die anderen sind nicht immer die anderen. Gestern wart es ihr und morgen sind es wir! Und wie steht’s mit dir und mir? Mon frère … mon Grand Menteur Maudit. Après nous le déluge? Listen to your country’s rhythm and blues … lo and behold its beautiful bays and gorgeous lagoons … and remember Tiresias and his last and lasting words …

“These fragments I have shored against my ruins.”

***

“It’s a long, long while from May to December” – but remember: Time flees and time flies! And some of us do not have much time left. Be that as it may, the fifth and probably last segment of my “Continuing Battle with Tongue Cancer” is scheduled to come out here in “Recent Posts” this summer under the title

“Endstation Sehnsucht im Wandel der Zeiten”

Dieser Text war ursprünglich der zweite Teil des vorliegenden Textes, doch er uferte immer mehr aus, sodass er schließlich zum letzten Bruchstück wurde und vom ersten Teil losgelöst werden musste. Er beschreibt, wie der Titel bereits andeutet, die voraussichtliche Endstation unseres langen Lebensweges als letzte Raststätte in unserem umwaldeten Haus und wildwuchernden Garten, wobei das Erzählgeschehen und die sie begleitenden Bilder immer wieder auch sinnbildliche Bedeutung gewinnen.

Und auch der ewige Wandel der Jahreszeiten verdichtet sich letztendlich zu einem Gleichnis vom Ewigen Sommer, vom immerwährenden Augenblick. Alsdann wohlan, noch einmal die Stille vor dem Sturm, noch einmal die Ruhe auf dieser so schönen Welt …, denn wer weiß, zu welchen neuen und unbekannten Wanderungen wir bald aufbrechen müssen! Drum noch einmal die helle, mitttägliche Stille …

mit ihrer ganzen irdischen Fülle,

noch einmal die vertraute Idylle,

noch einmal das arkadische Leben im hellen, mittelmeerischen Sonnenglück … und dann die Herbststürme und Winterwüsten … immer weiter und weiter in die dunkle, unergründliche Zukunft zurück.

Frederick A. Lubich, Norfolk, Virginia