Das Gespräch führte Frederick A. Lubich

Frederick Lubich: Lieber Utz, Du bist bereits als Vierzehnjähriger mit den Organen der Staatsicherheit in der DDR in Konflikt geraten. Das war 1968, als wir 68’er in Westdeutschland ebenfalls auf Konfrontationskurs mit dem Establishment gingen und einige von uns nicht nur auf die Barrikaden stiegen, sondern sogar im politischen Untergrund landeten. Erzähl von Deinen Erfahrungen aus der Welt hinter dem Eisernen Vorhang.

Utz Rachowski: Ja, lieber Frederick, das Jahr 1968 war auch für mich ein absolut prägendes. Bärbel Bohley, die DDR-Bürgerrechtlerin, die man später “die Mutter der 89er Revolution” nannte, sagte einmal, dass 1968 – sie meinte den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei – “das Grunderlebnis unserer Generation” gewesen sei.

Mein Bruder, der sechs Jahre älter ist als ich, war daran beteiligt, die Panzer, die direkt vor unserer Haustür vorbeirollten, mit seinem Motorrad aufzuhalten, auszubremsen – eine völlig absurde und ohnmächtige Handlung. Für mich eine Szenerie, die ich nie vergaß. Diesen 20. August beschrieb ich später in meiner Erzählung “Der letzte Tag der Kindheit”.

Mit der “Stasi” kam ich jedoch erst 1970, also im Alter von 16 Jahren in Berührung. Wir hatten in der Oberschule einen Literatur- und Philosophiezirkel gegründet, weil uns der offizielle Unterricht einfach anödete. Es gab einen neuen Direktor, der tatsächlich die Fahnenappelle Montag früh manchmal in seiner Majors-Uniform abnahm, das hieß dann “Stillgestanden”, alle Schüler im Blauhemd, der “Fanfarenzug” blies die Trompeten und die Trommeln rasselten… ich dachte am ersten Tag dort, ich sei in einer Kaserne gelandet. Es war verboten, auf den Fluren der Schule zu sprechen und im Schulhof mussten wir in der Großen Pause im Kreis gehen. Die Lehrer waren gegenüber der Zeit meines Bruders dort vom Direktor ausgewechselt worden, der Geschichtslehrer züchtete Schäferhunde für die nahegelegenen Grenztruppen, der Deutschlehrer hatte grad mal 100 Jahre Geschichte drauf, vom Erscheinen des Kommunistischen Manifestes bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges … es war zum Verzweifeln. Deshalb suchten wir nach anderen Wegen, um ans wahre Leben zu gelangen. Da fanden wir in der Stadtbibliothek einige Bücher von Heinrich Böll, darin die Beschreibung seiner Schulzeit im NS-Reich, die Beschreibungen ähnelten aufs Haar unsrem Alltag, die Militarisierung, der ideologische Drill, das Verstellen-Müssen, das Lügen. Da wussten wir, wo wir lebten … Diktatur sagten wir nicht, aber wir begannen zu tasten, was das sei.

Frederick Lubich: Während Ihr im Osten einen Literatur- und Philosophenzirkel gründeten, gründeten wir mehr oder weniger zur gleichen Zeit in Heidelberg einen Poetenzirkel, trafen uns regelmäßig, lasen uns unsere neuesten Texte vor und wetterten bei Gelegenheit gegen unsere faschistische Geschichte, die aus unserem Heimatland der Dichter und Denker eine Mördergrube der Richter und Henker gemacht hatte. Von Agenten des Staates, die auch in Heidelberg nach Sympathisanten der linken Terrorszene fahndeten, glaubten wir uns damals vollkommen unbehelligt, aber wenn ich heute so zurückdenke, erinnere ich mich vor allem an zwei Mitglieder unserer Runde, die irgendwie nicht ganz reinzupassen schienen. Aber bestimmt ist das eine aus dem Osten verschleppte Phantom-Phantasie, nachdem wir nach dem Fall der Berliner Mauer von dort so viele Schauergeschichten zu hören bekamen.

Utz Rachowski: Kann ich mir sehr gut denken, dass da Informanten auch an euch dran waren und dass dies keineswegs Phantasie ist. Wegen aufsässiger Reden in der Öffentlichkeit wurden wir damals von einem Kirchendiener verpfiffen, der auch nicht so ganz ins heilige Gemäuer zu passen schien und mit “Sicherheit” zwei Göttern diente. Der Direktor holte sofort die “Stasi” an die Schule, sechs Zimmer wurden geräumt, jeder Schüler der Gruppe einzeln verhört, ich als “Rädelsführer” (so wörtlich in den “Stasi”-Akten) vier lange Stunden lang. “Wer sind Ihre Auftraggeber im Westen, wer leitet Sie an!?” war eine der ständig wiederkehrenden Fragen des Vernehmers. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass aus der Atmosphäre des Landes selbst Widerstand und eigenes Denken erwächst. Ich spielte im Verhör den Blöden, hatte riesige Angst, denn zu Hause hatte ich inzwischen Gedichte von Reiner Kunze und Wolf Biermann. Eine Haussuchung hätte mich direkt schon mit 16 Jahren in den Knast gebracht. Ich wurde entlassen mit der Auflage, mich ausschließlich um den Unterricht zu kümmern, später aber dann relegiert von der Schule und aus der “Freien Deutschen Jugend” ausgeschlossen und ging mit 17 auf den Güterbahnhof als Hilfsarbeiter.

Nicht zu vergessen und völlig parallel nahmen wir natürlich die Bilder aus dem Westfernsehen auf, auch das Ostfernsehen berichtete kontinuierlich darüber: die Studentenrevolten in Paris und Westberlin. Rudi Dutschke, er war im letzten Moment vor dem Bau der Berliner Mauer 1961 auf einem Motorrad mit seinem Bruder aus der DDR nach Westberlin geflüchtet und dort zum wichtigsten und bekanntesten Studentenführer geworden – er war ja einer von uns! Das wussten wir. Und wir sahen das brennende Baltimore, die Rassenunruhen und den Tod von Martin Luther King – all diese Bilder waren parallel zu den hiesigen ostdeutschen bei mir im Kopf.

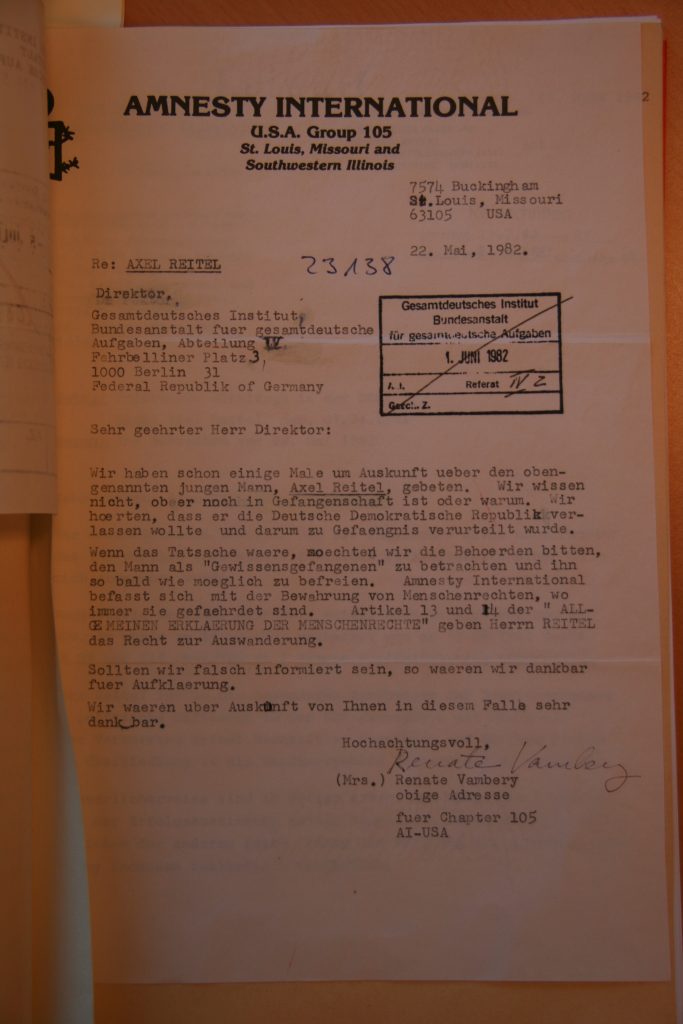

Frederick Lubich: Im Jahr 1979 wurdest Du wegen sogenannter „staatsfeindlicher Hetze“ zu 27 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Wie kam es dazu?

Utz Rachowski: Ich machte einfach weiter nach meinem Rausschmiss aus der Schule, den Margot Honecker abgezeichnet hatte als “Ministerin für Volksbildung”. Ich las und diskutierte mit Freunden. Durch meinen Freund Jürgen Fuchs, der später zu einem der bekanntesten Bürgerrechtler der DDR und auch Schriftsteller wurde, und mit dem ich ein Jahr lang auf die Oberschule ging, bekam ich Kontakt zu Kunze und Biermann und besuchte beide. Nach Biermanns Ausbürgerung 1976 geschah mir noch nichts, aber drei Jahre später war ich dran. Übrigens “säuberte” die Stasi da 1979 ganze Regionen von Biermann-Sympathisanten, ich war mit mindestens 15 Leuten dieser Art allein aus dem Bezirk Karl-Marx-Stadt im Knast. Es war gerade einen Amnesty verkündet worden und der Staat musste seine Gefängnisse wieder auffüllen, diesmal mit uns … eine rein wirtschaftliche Sache war das auch. Schließlich wurde ein Großteil der Verhafteten nach längerer Haft in den Westen verkauft. So auch ich. Dabei hatte ich niemals einen Ausreise-Antrag geschrieben, wollte nie in den Westen gehen oder gar abhauen.

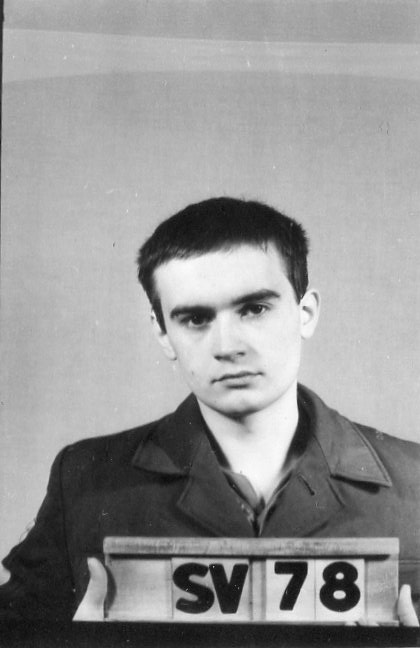

Utz Rachowski: Knast-Foto aus der Stasi-Akte 1979

Frederick Lubich: Die DDR hat Dich schließlich an die BRD verkauft. Vielleicht hat ja Dein einstiges Heimatland mit dem Erlös ein Kinderkrankenhaus gebaut. Was waren Deine ersten Eindrücke vom Westen?

Utz Rachowski: Jetzt muss ich leider lachen, lieber Frederick – Kinderkrankenhaus – da hätte ich ja gern eingesessen dafür, aber nachweislich kauften die aus den Erlösen des Menschhandels Luxusartikel die Bonzen und ihre Weiber. Ja, es ist richtig, manchmal auch Rohstoffe, die es nicht gab für die Industrie. Da sitzt man doch gern dafür ein! Wegen fünf Gedichten, das hieß wörtlich “staatsfeindliche Hetze in Versform” – tolle Sache, Heine hätte sich mit uns totgelacht, nee gesund gelacht natürlich, wie wir. Wenn wir noch Kraft hatten nach dem Drei-Schicht-System lachten wir wirklich viel im Knast, aber nicht in der Einzelhaft bei der Stasi.

Meine ersten Eindrücke im Westen waren: Oh schön, jetzt hast Du Ferien! Ich war auch gesundheitlich angeschlagen, obwohl ich erst 26 war und gut trainiert als Volleyballer in den Knast kam. Jetzt musste ich Herzmittel nehmen, zog direkt bei Jürgen Fuchs ein und redete mit ihm die ganze Zeit, war sofort drin auch in der Welt der Schriftsteller, der Linken. Diese nämlich suchten wir und verstanden uns als solche politisch. In meinem Kopf war sowas wie ein Gemisch aus frühem Marx (“Philosophisch ökonomische Manuskripte”) und der Bergpredigt. Seit dem 19. Lebensjahr trug ich lange Haare, einen Bart und eine Baskenmütze, um wie Che Guevara auszusehen.

Frederick Lubich: Ja, der Che Guevara, das war auch unser Held im Westen. Perfekt als wilder Bürgerschreck für das konservative Establishment samt seinen kapitalistischen Alt-Faschisten und ideal als hehre Lichtgestalt für die am Horizont heraufziehende Utopie. Und obendrein ein Märtyrer, gejagt durch die CIA im bolivianischen Dschungel. Und so hatte auch ich als aufmüpfiger Gymnasiast bald an Stelle eines Bildes von Homer ein Riesenposter von Che in meiner Bude. Für viele von uns Jugendlichen im Westen war das damals eine mehr oder weniger abenteuerliche Hobby-Revolution – so sehr uns auch eine bessere, gerechtere Welt am Herzen lag – , für euch im Osten führte ein ähnlicher jugendlicher Sturm und Drang zu politischen Verhören, Jugendhaft und Berufszerstörung.

Utz Rachowski: Und im Westen lebte ich ja dann in Berlin-Kreuzberg, dort gab es viele Anhänger der RAF. Diese berühmt-berüchtigte Terror-Gruppe und deren Aktivisten waren dort unterwegs. Ich lernte auch Marianne Herzog kennen, die wegen RAF-Beteiligung zwei Jahre in Frankfurt/Main im Knast gewesen war, sie verstanden wir gut. Sie sah dort als junge Frau, wie die Bomber beladen wurden, um ihre Fracht nach Vietnam zu expedieren. Sie kam ja auch aus dem Osten wie wir. Sie hatte ein Auto für RAF-Leute besorgt, wobei sie eine Pelzmütze und eine Sonnenbrille trug, es wurde nie wirklich geklärt, ob sie wirklich gerade diese Helferin der RAF war. Sie stritt es jedenfalls durchweg ab und wurde trotzdem verurteilt. Blöd fand ich nur, dass sie mich mit “Genosse” anredete, als ich in den Westen kam, das war für mich vorbei. Erste schwere Enttäuschungen kamen später, als ich begann, an der Freien Universität Berlin zu studieren und die übriggebliebenen West-Linken meiner Generation persönlich kennenlernte. Noch war ich “in Urlaub”.

Utz (links) mit Salli Sallmann in Lissabon 1985

Utz Rachowski: Mein Freund Salli Sallmann ist Autor und Liedermacher, er kommt auch aus dem Osten, stammt aus dem Umkreis der 1975 verbotenen „Renft-Combo“ in Leipzig und wurde 1977 ausgebürgert, auch aus dem Knast. Wir lernten uns erst in Westberlin kennen und sind sehr gute Freunde geworden bis heute.

Frederick Lubich: Ich kam Anfang der 70’er Jahre in Prag und Avignon zum ersten Mal mit Bürgern der DDR in Kontakt und kann mich noch sehr gut an diese Begegnungen erinnern, wohl sicherlich auch deshalb, weil diese Deutschen eben von „drüben“ kamen aus jenem anderen Deutschland hinter Stacheldraht und Todesstreifen. Die stärkste Erinnerung habe ich jedoch an eine Begegnung mit dem in den Westen ausgewiesenen Dichter Peter Huchel, als ich 1972/73 ein Jahr in Newcastle in Nord-England studierte. Die dortige Universität hatte allerdings nicht nur ihn, einen ehemaligen Dissidenten der DDR, zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, sondern auch einen Repräsentanten des ostdeutschen Bildungssystems, der in perfektem Oxford-Englisch von seiner Fremdsprachendidaktik schwadronierte. So ließ er zum Beispiel seine Studierenden Frankreichs „beauty spots“ auf Englisch beschreiben – ich kann mich noch gut an diesen Ausdruck erinnern. Als ich ihn in der anschließenden Diskussion fragte, warum er die Schönheiten westlicher Länder beschreiben lässt, wenn die Bürger seines Landes sie nie sehen werden, da brach der gastgebende englische Professor meine Wortmeldung sehr schnell mit der abstrusen Erklärung ab, dass dies zu einer politischen Diskussion führen würde …

Noch absurder war jedoch die Erfahrung, die ich nach dieser stummen Diskussion in einem Gespräch mit Peter Huchel machte. Er schien mir gegenüber zuerst recht frostig, bis er im Verlauf des Gesprächs langsam auftaute und schließlich meinte, dass er mich zuerst für einen linksradikalen West-Deutschen gehalten hatte, der ihm seine Verbannung aus dem sozialistischen Arbeiter-Paradies zum Vorwurf machen würde. Im Rückblick scheint mir dieses sonderbare Missverständnis ein weiterer bezeichnender Augenblick auf dem langen Sonderweg unserer so zerrissenen und widersprüchlichen deutschen Geschichte zu sein. So hatte sich Hegel ihre Dialektik bestimmt nicht vorgestellt! Du hast auf Deinem Lebensweg zwischen kommunistischem Osten und kapitalistischen Westen sicherlich eine ganze Reihe solcher Augenblicke erlebt.

Utz Rachowski: Ach, lieber Frederick, wie bin ich Dir dankbar dafür, dass Du mir das erzählst! Denn wie sehr habe ich solches dann selbst erleben müssen … Meine erste Lesung an einem Westberliner Gymnasium vor Schülern der Abiturklasse wurde nach 12 Minuten jäh vom anwesenden Studienrat mit einem wütenden Schreianfall unterbrochen: “Ich lasse mir nicht von Ihnen drei Jahre Unterricht kaputt machen!” Au weih, im ersten Moment wusste ich überhaupt nicht, was er meinte … ich hatte angefangen, eine Erzählung zu lesen ganz in der Tradition von Turgenjew und Hemingway, die ich wie diese “Väter und Söhne” nannte. Exakt recherchiert, aber sie spielte im Osten, dazu noch im Knast und schilderte den Einsatz eines Vaters für seinen Sohn, der sich politisch “falsch” geäußert hatte. Der Vater erinnert sich an seine Zeit als Wehrmachtssoldat und die ewigen “Ordnungsübungen” dort, die am Ende zu einem Parteisaneneinsatz in Polen wurden … er sieht die Parallelität des Geschehens. Das war für den Studienrat wohl zu viel … Aber: die Schüler verteidigten mich – das war neu für mich im Gegensatz zur Schule im Osten, sie waren mutig und sprachen frei ohne Furcht gegen ihren Pauker!

Das Beispiel, die tastende Vorsicht, die Du in der Begegnung mit Peter Huchel beschreibst, habe ich – sehr zu meinem Bedauern, das war ein grundsätzlicher und andauernder Schmerz (!) alle meine Jahre im Westen hinter (!) der Mauer – verzweifelt beinahe, körperlich stetig gespürt, ganz parallel immer wieder reproduziert so auch erlebt.

Ich habe da meine ganz persönliche eigene Theorie: Das letzte Mal, dass westliche und östliche deutsche Linke nach 1945 wirklich zusammenkamen, war 1968 anlässlich der Okkupation der Tschechoslowakei. Dann nie wieder. Absurde Dinge folgten: 30 000 Demonstranten auf dem Kurfürstendamm im Oktober 1983, als die kleine Karibik-Insel Grenada von den Amerikanern besetzt wurde – aber zwei Jahre vorher demonstrierten keine 300 Menschen, als im Nachbarland Polen eine Militärdiktatur ausgerufen wurde. Dann die einäugige und teils auch ostgesteuerte westdeutsche Friedensbewegung, kein Verständnis dafür, dass beide Seiten abrüsten müssen, dass es auch eine Friedensbewegung im Osten gibt!

Jürgen Fuchs hat bis zuletzt auf eine, wie er immer sagte, “authentische Linke” gehofft. Ich sehe diese nicht am Horizont. In den Abendnachrichten sagt immer der schon vom Bundestag lange als – “wie ein Stasi-Angehöriger handelnde” bezeichnete Gregor Gysi, der seinen Mandanten, den berühmtesten Dissidenten der DDR, Prof. Robert Havemann, bespitzelte, die Wahrheit über die Gegenwart, fast genau das, was ich auch denke … Soll ich ins Irrenhaus ziehen…? Jetzt behauptet Gysi z.B., dass er natürlich nie ein Spitzel war, sondern dass man damals seinen Trabi während der Fahrt abgehört hat – da fehlt dann im Irrenhaus nur noch der landesweit berühmte Patient, der sich wie in Friedrich Dürrenmatts „Physiker“ Albert Einstein nennt …

Jetzt weißt du, warum ich kein „Linker“ bin, aber es mir immer großen Spaß macht, ’ne große Klappe zu haben. Übrigens: Große Klappe, sei vorsichtig, lieber Frederick, wenn Du das veröffentlichen willst, denn dann könnte die deutsche Justiz uns auf die Fresse hauen – Gysi gewinnt in Hamburg jeden Prozess, wenn einer sagt, er sei ein Spitzel gewesen. Freunde von mir, wie z. B., Freya Klier, eine kämpferische und langjährige Bürgerrechtlerin, haben da ihre Erfahrungen gemacht.

Noch was Lustiges zu den USA: Freya erzählte mir, dass sie vor ein paar Jahren mit einer deutschen Regierungsdelegation dorthin eingeladen war, aber als sie ankam, wollte man sie gar nicht mit zu Obama vorlassen. Weil sie einstmals im Gefängnis gewesen war. Das klappte dann doch, und ich habe ein Foto, wo beide sich die Hände schütteln, denn Freyas Tochter hatte einen Film gedreht über Obamas Familie und sie hatten sich so viel zu erzählen, dass Freya weitergeschoben werden musste, vom Besuchs-Protokoll …

Frederick Lubich: Vor mehreren Jahren warst Du als „Visiting Writer-in-Residence“ am Gettysburg College hier in den Vereinigten Staaten. Was waren Deine Eindrücke vom großen, kapitalistischen Klassenfeind der einstigen DDR?

Utz Rachowski: Sowas wie Freya geschah mir auch, als ich dort im College am Kopierer stand, um später meinen Studenten Gedichte von Walther von der Vogelweide nahe zu bringen. Eine Professorin, aber eher im Scherz, rief: das ist er, wir haben einen Professor am College, der im Knast war! Die Vorgeschichte meiner Einladung dazu war diese: 2007 war ich schon 53 Jahre alt, als ich zum ersten Mal in die USA kam. Mein Freund Hans Joachim Schädlich hatte mich nach Carlisle in Pennsylvanien an seinen Freund Wolfgang Müller vermittelt, der dort am Dickinson College Germanistik-Professor war, jetzt in Pension. Nicht zuletzt war Wolfgang ja auch Gründer und jahrelanger Herausgeber von Glossen, eines der ersten Online Journale, in dem jetzt auch dieses Interview erscheint!

Ich war aufgeregt wie verrückt und ebenso froh. Dazu kam noch eine Einladung gleich für diese erste kurze Woche nach Gettysburg PA und nach Baltimore. Ich war überwältigt und glücklich. Ein Jahr später erreichten Wolfgang Müller und mein dort neu gewonnener Freund Jorge Sagastume, dass ich eingeladen wurde zu einem Poesie-Festival, wiederum nach Carlisle. Da hatte ich schon zusätzliche Einladungen durch Laurel Cohen-Pfister nach Gettysburg und Philadelphia. Daraus entstand wiederum dieser Lehrauftrag für deutsche Literatur in 2012 am Gettysburg College. Ich war also vier Monate dort, meine Studenten waren einfach toll und warmherzig und klug. Eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Zurückgekehrt schrieb ich ein ganzes Buch über ein kleines Hündchen dort, das ich neben meinem Job am College zu betreuen hatte. 2008 war ich schon da, als gerade die Wahl Obamas stattfand, ich spürte deutlich eine Aufbruchsstimmung, eine neue Offenheit der Leute, mit denen ich Umgang hatte.

In all diesen Zeiten meiner Anwesenheit traf ich kaum einen unfreundlichen Menschen in den U.S.A. Abstoßend war der Rummel und Kontrollwahn bei der Einreise. Aber ich hatte – wahrscheinlich, weil ich ehemaliger politischer Häftling war – sogar ein O-One-Visum gekriegt und keinerlei Probleme, der Officer wunderte sich nur, dass ich kaum Bargeld dabei hatte und keine Kreditkarte besaß … aber angab, für das Justizministerium des Staates in Sachsen zu arbeiten, das kriegte er nicht zusammen in seinem Bild von einem Einreisenden … er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Bei meinen erneuten Einreisen zwischen 2008 und 2012 erkannte er mich sogar wieder und wir lachten zusammen – als ich ihm stolz meine amerikanische (!) Kreditkarte der PNC-Bank zeigte.

Noch heute stehe ich mit meinen Studenten von Gettysburg in gutem Kontakt, natürlich die „Mädels“ voran: sie schicken mir Fotos von ihren Freunden und Hunden, Hochzeitsfotos und sogar warme Schals. Mehrmals traf ich mich auch mit Professoren in Deutschland, bei denen ich in den USA gelesen und vorgetragen hatte, so Katrin Pahl aus Baltimore und Gary Baker aus Granville Ohio, der mich sogar im Vogtland besuchte.

Mit großer Sorge sehe ich allerdings die Entwicklung jetzt in den Staaten … nach Obama dann – Trump, das geht nicht in meine Birne rein …

Frederick Lubich: Wie bist Du mit Deinen traumatischen Erinnerungen an deine Jugendzeit, Untersuchungshaft und Gefängnisstrafe fertig geworden? Oder kehren die Gespenster jener Zeit noch immer zurück?

Utz Rachowski: Mir geht’s echt gut. Ich habe sofort nach dem Knast meine Erinnerungen, später Erzählungen auch darüber geschrieben und überhaupt viel über meine bewegte Jugend. Ich schrieb mir diese ganze Diktatur vom Hals. Ohne die guten Leute in schlechter Zeit zu vergessen. Im Westen hatte ich große Schwierigkeiten, überhaupt als Autor anerkannt zu werden – die einen wollten mich missbrauchen als kommunistisches Opfer – da war ich gleich weg und zwar sofort – die anderen erwarteten von mir deutliche marxistisch-utopistische Bekenntnisse – dazwischen bin ich fast verhungert und arbeitete lieber in Westberlin bei der Schneeberäumung oder als Dreher in einer Fabrik. Kurze Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer standen die Dissidenten im Blickpunkt der Feuilletons, das hielt nicht lange an. Interessant ist, dass bis heute immer ein Misstrauen blieb zwischen den Autoren, die in der DDR geblieben waren und denen, die weggingen oder ausgebürgert worden waren wie ich. Genauso war das nach 1945, Leute wie Hermann Kesten oder Hans Sahl, der zu meinem zweiten Buch das Vorwort schrieb, sind mir deshalb sehr nah.

Frederick Lubich: Ich hatte den alten, schon halb erblindeten Hans Sahl in den 80er Jahren, als wir für mehrere Jahre in Manhattan, New York wohnten, noch mehrmals auf Veranstaltungen im Deutschen Haus der Columbia University erlebt. Er war damals einer der letzten bekannten Repräsentanten des deutsch-jüdischen Exils in Amerika und figurierte vor allem in New Yorker Emigranten- und Intellektuellenkreisen als eine Art Kultfigur. Und dann, auf seine ganz alten Tage kehrte er nach West-Deutschland zurück. Wie steht es heute mit dem Heimweh ehemaliger ostdeutscher Dissidenten und Emigranten nach dem Land ihrer Jugendzeit?

Utz Rachowski: Interessante Frage, lieber Frederick! Ich war nämlich zusammen mit Erich Loest der einzige Schriftsteller von den Ausgebürgerten oder Geflohenen oder Ausgereisten aus der DDR, die dauerhaft nach 1989 in ihre alte Heimat zurückkehrten. Die anderen blieben alle im Westen und fragen mich heute ironisch manchmal – so mein naher Freund Hans Joachim Schädlich – was man denn an einem Donnerstag in Reichenbach im Vogtland – totale Provinz! – so macht! Interessant auch, dass sich die alten Freundschaften aus der Jugend hier nicht wieder beleben ließen, nur in einem Fall. Aber ich habe neue Freunde in der alten Heimat zumindest in den großen Städten, in Leipzig und Dresden, dazugewonnen.

Frederick Lubich: Seit mehreren Jahren bist Du auch in der Betreuung ehemaliger Stasi-Opfer aktiv. Was sind dabei Deine wesentlichen Erfahrungen und Erkenntnisse?

Utz Rachowski: Ja, seit nunmehr 15 Jahren reise ich durch Sachsen, immer einen Tag in einer anderen Stadt, drei Tage die Woche. Ich berate im Auftrag des „Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen“ – neuerdings ist der Name geändert zu „Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ – Menschen, die politisch Schwierigkeiten in der DDR hatten. Da kommen also Leute, die inhaftiert waren oder aus dem Studium geflogen sind oder im Beruf rausgeflogen sind, weil sie aufmüpfig waren, oder Leute, denen das Haus weggenommen wurde oder die gesundheitlich erkrankten durch Eingriffe des Staates. Als ich vor 15 Jahren mit der Arbeit begann, kamen 560 Menschen pro Jahr – jetzt immer mehr, mindestens 850 und manchmal bis zu 1500. An manchen Tagen ist die Arbeit kaum mehr zu schaffen.

Frederick Lubich: Hast Du die alle über die Jahre allein betreut oder hattest Du Mitarbeiter? Und wie war ihre psychotherapeutische Ausbildung dafür?

Utz Rachowski: Ich war ja bei diesem Job ein totaler Quereinsteiger! Die Behörde in Dresden suchte 2003 händeringend jemanden dafür, denn Du ahnst es schon, wer von den festen Sessel-Sitzern in Ämtern und Behörden will sich schon zum normalen Volk hinab begeben. Das ist umgekehrt wie bei Kafka: die kommen niemals vom Schloss runter … Sie fragten mich, und ich sagte zu. Offenbar nahmen sie mich gern, weil ich mit den Leuten gut reden kann und vor allem alles durch hatte, was von Betroffenen an Problemen an mich herangetragen werden könnte: Rausschmiss aus der Schule, Exmatrikulation von der Universität, Armeedienst, Elektriker, Stasi-Knast und „normaler“ Vollzug im Gefängnis, Erfahrung im Westen vor 1989.

Ich habe keinerlei psychotherapeutische oder auch juristische Ausbildung, aber die Leute können gut mit mir sprechen und vertrauen mir. Wenn es sich um traumatisierte Menschen handelt, mache ich ihnen Vorschläge, sich in fachspezifische Behandlung zu geben. Ich überrede sie sanft, sonst werden sie aggressiv, was auch vorkommt, denn sie vermuten anfänglich immer den „Staat“ hinter meiner Person. Oder, das ist die Regel, ich leite sie weiter an die Gerichte oder die Rehabilitierungs-Behörde.

Viele stellen jetzt erst mit Renteneintritt fest, dass es Lücken in der Berechnung gibt und stellen erst jetzt Anträge auf politische Rehabilitierung. Wenn z. B. ein Ingenieur rausflog, weil er abschätzig über die Einheitspartei gelästert hat, und danach immer LKW fahren musste, wird er in der Rente heute so gestellt, als wäre er immer Ingenieur geblieben. Schlimm ist, dass die Leute die Beweise für ihre Verfolgung selbst erbringen müssen, denn natürlich sind oftmals keinerlei Akten vorhanden. Alle Menschen, die zu mir kommen, können übrigens auch darauf einen Antrag stellen, ob es eine Stasi-Akte über sie gibt. Oftmals werden sie dann fündig und entdecken auch Beweismittel für ihren Antrag auf berufliche oder strafrechtliche Rehabilitierung. Ich werde diesen Job noch eine Weile machen, weil er mir sehr sinnvoll erscheint. Die Büro-Sitzer-Leute, die mich einstellten, können kaum so mit den Betroffenen reden wie ich, der alles Mögliche selbst erlebte, deshalb nahmen sie mich auch, obwohl ich wie gesagt ein vollkommener Quereinsteiger war. Ich verlange zum Beispiel nicht sofort den Personalausweis, kaum dass die Menschen das Büro in der jeweiligen Stadt betreten, das würde sie sofort abschrecken. Ich sah das aber, wenn mal Büro-Typen mit mir solche Beratungen machen, das kommt auch vor, aber selten. Ich frage die Menschen freundlich und beginne, ganz langsam, mit ihnen zu sprechen. Auch wenn schon wieder zehn Leute vor der Tür stehen. Oftmals bedanken sie sich bei mir Jahre später, wenn ich mal wieder in ihrer Stadt bin.

Frederick Lubich: Apropos Spätschäden der Aufmüpfigen und Aufrichtigen. Der bekannteste Aufrührer der DDR war sicherlich Wolf Biermann. Er erwähnt auch Dich mehrmals in seiner jüngst erschienenen Autobiographie. Deine persönliche Bekanntschaft mit ihm geht bis in die sechziger Jahre zurück. Was sind Deine denkwürdigsten Erinnerungen aus Eurer gemeinsamen Zeit?

Utz Rachowski: Wolf ist ein guter Kumpel, gar nicht arrogant, wie er manchmal erscheinen mag. Er ist sehr eitel, das ist eine gute Grundlage für einen Künstler. Ich halte ihn für so eine seltene Erscheinung in den Jahrhunderten wie Francois Villon oder Heinrich Heine. Nicht weniger. Und ich gehöre nicht zu denen, die ihm ständig hinterher liefen. In Ostberlin besuchten ihn dutzende junge Leute jeden Tag. Ich hielt mich zurück und gewann seine Freundschaft und die seiner Frau Pamela mit meinen Texten. Bei meinem ersten Besuch 1975 arbeitete er einfach weiter an einem neuen Lied und sang es mir mehrmals vor. Wir hatten von Anfang an einen warmherzigen Umgang, wenn ich sagte – dieses Wort stört irgendwie in Deinem neuen Lied – Wolf nahm ohne Zögern den Stift und folgte dem anderen Vorschlag. Er nannte das „Verschlimmbessern“. 1991 schlug er mich für den Eduard-Mörike-Förderpreis vor. Es waren die Zeiten, als er furchtbare Anklagen bekam wegen der Enttarnung vieler Stasi-Spitzel in der Kunst- und Literaturszene der DDR. Damals war ich nah bei ihm.

Frederick Lubich: Ist Wolf Biermann eigentlich heute auch im östlichen Deutschland vollkommen rehabilitiert? Als ich 1983/1984 an der Brown University unterrichtete, lernte ich dort Austauschschüler aus der DDR kennen, die ihn, so wie sie es zuhause im linientreuen Elternhaus gelernt hatten, entsprechend runtermachten. Als ein Schwung von uns zu einem der ersten Konzerte Biermanns in Amerika ins nahe Smith-College fuhr, wollten sie zuerst alle mit, sind jedoch im letzten Moment mit dem Argument abgesprungen, dass der Sänger in seiner Bedeutung bei weitem überschätzt würde.

Utz Rachowski: Siehste, ich werd‘ mich doch nicht kümmern um die blöden, linientreuen Dumm-Studenten unter den Ostdeutschen, meine amerikanischen Studenten in Gettysburg waren es nicht und nahmen Biermann und viele andere, wie Jürgen Fuchs oder Hans Joachim Schädlich, sehr gern an, als Lektüre und in ihren Biografien. Und überhaupt, wer konnte schon in der DDR in meinen Jahrgängen zumindest in den Siebzigern und Achtzigern Germanistik studieren! Einer wie ich jedenfalls nicht – als ich mich in Leipzig dafür bewarb, schrie der Professor Hartinger mich beim Aufnahmegespräch an: „Was halten sie von der Kulturpolitik unserer Partei!!!?“ In den Studentenakten las ich 1991 von ihm geschrieben: „Eine parteiliche Haltung zu unserer Partei war nicht ersichtlich!“ Großartige Fachleute! Die eben wie dieser Professor nach 1990 sofort von der Uni flogen – jedoch noch bis in die späten 2000er Jahre amerikanische Professoren und Dozenten durch Leipzig und das dortige Literaturinstitut geleiten durften. Jetzt machen das die ehemaligen Lieblingsstudenten von diesem Professor, der von ihm noch gleichgeschaltete Nachwuchs.

Frederick Lubich: Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich in Deutschland lebte und Wolf Biermann als der Bob Dylan Europas plakatiert wurde. Nach Dylans Nobilitierung im letzten Jahr hatten wir beide ja auch schon über Biermanns Nominierung gesprochen. Ich meine, zusätzlich zu seinem poetisch-musikalischen Talent und seiner zeitgeschichtlichen Relevanz lässt sich auch seine kritisch-kreative Bedeutung und seine kulturhistorische Herkunft bis in die Spruchdichtung und den Minnesang Walther von der Vogelweides zurückverfolgen. Meinst Du, genügend Befürworter ließen sich für eine Nominierung Biermanns motivieren?

Utz Rachowski: Das – leider – denke ich nicht. In Deutschland steht die ganze Kultur-Mafia gegen ihn, die sich aus enttäuschten Utopisten zusammensetzt, ost-westdeutschen: black-and white-unite. Wolf hätte den Preis längst verdient. Die gleiche Mafia verhindert zum Beispiel, dass Hans Joachim Schädlich den ebenfalls längst verdienten Büchner-Preis erhält, das ist so durchschaubar, dass es schon wieder lächerlich ist … der feuilletonistische Autor Ingo Schulze bekommt den Büchner usw. Es ist einfach nur noch zum Lachen. Schädlich und ich haben viel zu lachen, wenn wir uns regelmäßig sehen.

Frederick Lubich: Habt ihr eigentlich in unserer geteilten Jugendzeit die musikalischen Höhenflüge unserer westlichen Rockmusik hinter dem Eisernen Vorhang so ganz mitbekommen, von den Stones in London bis zu den Doors in Los Angeles? Welche Rolle spielte diese Musik bei Euch? Und nicht zu vergessen David Bowie, dessen Konzerte ich mehrmals in England und Deutschland live erlebte, mit seinem herrlichen Heldengesang über der zerrissenen Hauptstadt Deutschlands!

Utz Rachowski: Oh ja, klar! Da muss ich gar nix weiter dazu sagen – jeden Tag Manfred Sexauer über Saarbrücken oder Lord Knud über RIAS, Camillo Felgen von Radio Luxemburg usw. Viel auf Mittelwelle, schön verzerrt und schwankend – wie die Lieder von Wolf Biermann, die wir als fünfte Kopie auf unseren Tonbändern hatten – der Beat und Rock geheimnisvoll gerade durch die gezerrten Töne aus einer romantischen Ferne. Spencer Davis und Eric Burton waren meine Favoriten, kaum vorstellbar, dass Burton nicht aus den USA kam – alle wollten wir natürlich San Franciscan Nights erleben! In der Schule, aber nur vor den Lehrern, hielten wir das Maul – aber ein Lehrer in der Grundschule ging 1967 mal an die Weltkarte vor und zeigte uns einfach, wo Massachusetts liegt – wir jubelten! David Bowie habe ich allerdings irgendwie verpasst, vielleicht eine Altersfrage …

Frederick Lubich: Dein jüngster Gedichtband steht in Polen auf der Bestsellerliste. Dafür gibt es vielleicht sogar mehrere Gründe?

Utz Rachowski: Das hatte ich nie erwartet und habe nur eine Erklärung dafür – die Polen sind genauso verrückt wie ich. Denn sie können ja beim Kauf nicht wissen, dass ich einiges mit Polen zu tun habe als Deutscher, seit meinem 19. Lebensjahr. Aber lange schon hat der große Übersetzer und Vermittler polnischer Literatur nach Deutschland, Karl Dedecius, Polen „das Land der Poesie“ genannt. Das ist für mich ganz klar, das ist es. Im Gegensatz zum Beispiel von Frankreich, wo in der Lyrik seit 1945 nichts mehr passiert ist, gähnend-langweilige „hermetische Poesie“, wehe es ist ein Zeitbezug in einem Gedicht …

Mein Freund aber, Adam Zagajewski, jetzt wieder in Krakau, der lange in Paris im Exil war und auch in Houston und Chicago lehrte, steht auf der Liste zum Nobel-Preis. Ja Polen, dort erscheint in Übersetzung bald meine Prosa und ein Jahr später ein langes Poem, für das ich in Deutschland keinerlei Interesse vorfand. Die Polen haben da eine ganz andere Tradition, die Gattung „Poem“ ist dort durch Adam Mickiewicz und Juliusz Słowacki noch immer im täglichen Bewusstsein aller Leute. Der polnische Verleger bat mich beinahe auf Knien, auch das lange Poem bei ihm zu verlegen – da hat es mich fast umgeschmissen, das hatte ich nie erlebt und im Leben niemals erwartet.

Aber jetzt übersetzte Belletristik in den USA unterzubringen ist eben auch sauschwer … mein wunderbarer Übersetzer, Michael Ritterson, brachte in einigen Literaturzeitschriften Prosa und Gedichte von mir unter. Meine Erzählung „The Wild Huntsman“ (The Literary Review, Madison NJ, Spring 2012) war sogar für einen Pushcart-Prize nominiert, aber einen Verlag für meine Prosa zu finden in den Staaten für ein kleines Buch auf Englisch erscheint aussichtslos… (Das ist natürlich, lieber Frederick, ein Wink mit dem Zaunpfahl … vielleicht weiß ein Leser von Glossen einen Rat).

Frederick Lubich: Kommt Zeit, kommt Rat, wir müssen der Zeit nur Beine machen. Doch noch einmal zurück in Deine Heimat. In Wolfgang Mattheuers bekanntem Gemälde „Hinter den sieben Bergen“ steigt Delacroixs Freiheitsgöttin anstelle mit einer Flinte auf die Barrikaden mit einer Handvoll Luftballons über die Berge des Vogtlands. Was bedeutet Dir dieses Bild?

Utz Rachowski: Mattheuer mag ich sehr, und er ist dazu wie ich Vogtländer, wurde in Reichenbach geboren, wo ich seit 1990 wieder wohne. In seinem Bild macht er meines Erachtens einen Spagat: die bunten Luftballons statt der kühlen Flinte der Revolution weisen auf den Kitsch, der aus der „Revolution“ in der DDR geworden war. Er umgeht die Zensur, weil es bunte Ballons und eine schöne, tolle Straße im Bild gibt, auf der allerdings alle Autos vom Betrachter wegfahren, alles sieht nach Aufbruch aus, gemeint ist aber falscher Konsum und echter Polit-Kitsch wie auf den Parteitagen … Für die einen fuhren diese Autos – man musste in der DDR auf ein Auto zehn Jahre warten – in die Zukunft, für die anderen hauten sie in den Westen ab.

Frederick Lubich: Bei uns in West-Deutschland war nach dem Vorbild der französischen Mai-Revolution im Jahr 1968 eine unserer populärsten Parolen “Die Phantasie an die Macht“. Das ist auch noch heute einer meiner liebsten Sponti-Sprüche aus jener aufbegehrenden, rebellisch-utopischen Jugendzeit. Mir scheint jedoch, bei euch im Osten trieb die Einbildung noch phantastischere Blüten, jedenfalls sind eure Malermeister und Malerschulen schon seit den sechziger Jahren und seit der Wiedervereinigung Deutschlands mehr denn je im deutschen Kulturbetrieb vertreten und einige von ihnen sind auch international sehr erfolgreich. Was sind Deines Erachtens die Gründe dafür? Ist die Ostmoderne weiterhin Kult?

Utz Rachowski: Ganz einfach, die Brüder Schlegel hatten schon im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts eine kleine Wohngemeinschaft in Jena gebildet. Hölderlin kam zu Besuch, Schelling, Schleiermacher, und dann Novalis von Weißenfels runter. Die Romantiker, von denen kommt ja die Parole „Die Phantasie an die Macht!“ Als sie damals Schillers Glocke zum ersten Mal lasen, sollen sie vor Lachen von den Stühlen gefallen sein – das ist also auch ostdeutsche Tradition, keinen Respekt vor den eingefahrenen Wegen der Großen und der Ideologien, wir sind, glaube ich, ein wenig frecher, aber weniger verspielt als die meisten westdeutschen Intellektuellen, und wenn’s drauf ankommt, konsequenter. Jürgen Fuchs in Jena, Wohngemeinschaft Lutherstraße 25, da kam Wolf Biermann zu Besuch und sang seine verbotenen Lieder. Fritz Teufel, der war bei Euch fünf Jahre im Knast unter einer politisch abhängigen bundesdeutschen Justiz, obwohl er hätte lange schon beweisen können, dass er unschuldig ist – meine Hochachtung. Aber im Osten gab es in nur vierzig Jahren 250 000 politische Gefangene …

Ich habe zum Ganzen in Deiner Frage, mal wieder ’ne sehr persönliche Theorie, die aber auch wackeln kann: Während die jungen Leute und Dichter im Westen der Aufklärung folgten, setzten wir im deutschen Osten (und Osteuropa) eher auf die Romantik, denn wir hatten Metternich und Mielke im Nacken (für junge Amerikaner: das waren die Chefs der jeweiligen Spitzel-Polizei). Deshalb sind die östlichen Autoren in ihren Werken sinnlicher, denke ich, als die westlichen. Lieber Frederick, das kann für mich begründete germanistische Prügel geben – von allen Seiten! Ich bitte um Nachsicht.

Frederick Lubich: Mein lieber Utz, Du hast nicht nur meine Nachsicht, Du hast auch meine ganze Bewunderung, Du und Deinesgleichen, die Ihr in Euer Jugend für die Freiheit aller eure eigene Freiheit auf Spiel gesetzt habt und sie auch zeitweilig eingebüßt habt. Das gilt für Dich sowie für Axel Reitel und Freya Klier, die ich Euch alle erst durchs PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland in letzter Zeit näher kennengelernt habe. Wie seid ihr denn damals mit eurer Angst vor Folter und Gefängnis fertig geworden und habt Euch nicht entmutigen lassen, weiterhin Widerstand zu leisten?

Utz Rachowski: Am Anfang waren wir etwas blauäugig und dachten, uns könnte nichts passieren, auch weil wir uns absicherten mit marxistischen Zitaten. Aber als ich mit 16 Jahren das erste Verhör in der Schule hatte durch die Stasi, war für mich klar, das alles sehr ernst ausgehen könnte. Weil man sich selbst und die Freunde nicht verraten konnte, machte man aber natürlich weiter. Es war ja auch ein Erkenntnisprozess: von der uns versprochenen besten aller Welten und dem Ende der Geschichte, die in den Kommunismus münden würde, war uns nach und nach klar, wo wir lebten. Es machte ja auch Spaß, mit Büchern und Diskussionen und einer kleinen Druckmaschine, die wir vom Müll geholt hatten, gegen die Leute von Partei und Stasi etwas zu unternehmen, die Motorräder, Autos und Waffen besaßen.

Frederick Lubich: Unsere Väter und Großväter hatten, wenn sie Glück hatten, ihre Jugendzeit in der Kriegsgefangenschaft überlebt. Und auch Du hast einen Teil Deiner jungen Jahre, nachdem es mit der sogenannten „Freien Deutschen Jugend“ nicht so recht klappen wollte, in der berüchtigten „Jugendhaft“ verbracht. Und ich habe andrerseits meine Jugendzeit in der größten Freiheit erlebt, die es je in der deutschen Geschichte gegeben hatte. Ich bin mir dieses glücklichen Zufalls schon lange sehr bewusst und auch ausgesprochen dankbar dafür. Der Viehwaggon, der meine mährischen Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg in die amerikanische Besatzungszone deportierte, hätte sie ja auch in die sowjetische Besatzungszone evakuieren können. Ich hätte ein DDR-Sachse werden können – und Du umgekehrt ein BRD-Schwabe. Oder wir beide polnische Juden zur falschen Zeit auf dem Sonderweg durch die Abgründe unserer deutschen Vergangenheit. „The Road Not Taken …“!

Utz Rachowski: Da ergänze ich wirklich nichts, lieber Frederick, ich kann es nicht, weil ich eben genau so wie Du denke, das Glück, davongekommen zu sein, noch zu leben und in anderer Zeit. DDR-Sachse und -Vogtländer zu sein, war noch Glück im Vergleich zu den Viehwaggons unserer Elterngeneration oder dem Marsch unserer Väter (meines Vaters) auf Warschau und Moskau. Wir haben daher auch weniger Leid zu tragen und/oder weniger Schuld.

Frederick Lubich: „Denk ich an Deutschland in der Nacht …“. Diese Verse Heinrich Heines aus seinem Pariser Exil begleiten mich seit meiner Auswanderung in die Neue Welt vor nunmehr vierzig Jahren und hänge ich hier so meinen transatlantischen Gedanken und Erinnerungen nach, dann suchen sie mich bis heute heim. Nach all den Alpträumen unseres Vaterlandes, wovon träumst Du, wenn Du in der Nacht an Deutschland denkst?

Utz Rachowski: Günter Kunert, – einer der bedeutendsten Dichter seiner Generation und bis heute Präsident des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland, schrieb einmal, manche weinen halt nachts wegen der Schramme im Lack ihres neuen Autos, die anderen weinen um Deutschland. Das wird so bleiben. Aber wir haben andere Träume und bleiben ein wenig die Unruhigen. Ich träume jetzt immer von meinem Hündchen Suki in seinem pennsylvanischen Garten im schönen Amerika, wo die Zikaden zirpen nachts und ich träume davon, dass mein geeintes Deutschland nicht wieder endet wie die Weimarer Republik.

***