Nov 12 2021

Martin Buber’s Post-Shoah Bible Translation: For Whom Did He Toil? Part II: “A Voice, Crying in the Wilderness…”: Martin Buber’s German Translation of the Bible

von Michael Panitz

Abstract: When Martin Buber resumed his project of translating the Hebrew Bible into German, after the Holocaust, most of his initial readership had been murdered. For whom was his work intended? This second part of the essay, the first half of which was published in Glossen #47, addresses that question specifically by looking at three audiences: post-1945 Christians, eager for a theological “Wiedergutmachung” with the Jewish people, German humanist circles, and a hoped-for, but unspecified, future generation of readers. Read Part I here.

Why would a Jew translate the Hebrew Bible into German in the first decades following the Holocaust? The answer may well depend on the specific circumstances of the Jewish translator, the intellectual context of his activities and the significance in his eyes of renewing old audiences or developing new ones. The translator was Martin Buber.

A brand saved from the fire

“ER aber sprach zum Hinderer – ER verschelte dich, Hinderer, ER verschelte dich, der Jerusalem wählt – Ist dieses nicht ein Scheit, aus dem Feuer gerettet?!”[1]

In the Bible, fire is one of the paradigmatic agents of destruction. It has the capacity wholly to consume. For that reason, the term “holocaust”, originally a biblical term referring to a sacrificial animal wholly consumed on the altar by fire (Leviticus 1:3), came to refer to the Nazis’ near-total destruction of European Jewry. (“Brandopfer” was Luther’s term for Holocaust, in the cultic sense of the word.) It therefore became a proverbial expression of rescue to say that something or someone was “a brand, saved from the fire.”

Buber himself was a “brand, saved from the fire.” Within a year of his arrival in Palestine, the British, who controlled that territory, reversed their existing immigration policy and sharply restricted Jewish entry. The fate of Jews who failed to escape from Germany before the outbreak of the World War was near-total annihilation.

Among German survivors of the Second World War, many were preoccupied with their own national losses. But there were those who felt keen remorse at the German role in the near destruction of the humane values of civilization. How might those values be resuscitated in Germany?

In the Western zone, early post-war German leaders sought the political and economic reestablishment of a Germany that could join the concert of nations. What would be the moral component of that reestablishment?

Political leaders disagreed on this. Kurt Schumacher, leader of the Social Democratic opposition, envisioned a left-leaning country aimed at dispensing justice against the right-wing perpetrators of the catastrophe. Konrad Adenauer, long-serving head of government, pursued a more conservative vision, aligning the Federal Republic of Germany with the western alliance. He stressed integration rather than justice and maintained a lukewarm attitude towards the denazification process. The exigencies of the Cold War made for the triumph of Adenauer’s approach. And yet, a majority of the leaders of the Federal Republic, as distinct from the Communist puppet government in the GDR, acknowledged that the crimes against Jews called for some sort of national atonement. That is why Adenauer, no less than his liberal critics, insisted on paying reparations to the State of Israel.[2]

A few in government criticized the national tone of resentment and self-pity. Ernst Reuter, mayor of West Berlin in the early post-war period, castigated that mentality as a “flight into self-deception.” He also spoke on the tenth anniversary of the Warsaw Ghetto revolt, calling upon his fellow Germans to dedicate their lives to making a recurrence of the dehumanization and the annihilation of anyone of different “peoples, races, and religious confessions” impossible. But the general attitude was one of putting the past into the past and getting on with the business of the present. Adenauer formulated it: “Vergangenes vergangen zu lassen.” [3]

Outside of government, a few Christian leaders aimed for a more ambitious moral regeneration. Here is where German Christians took the initiative to reengage with Martin Buber, whose voice, they felt, would be an important stimulus for such regeneration.

One such Christian leader was the theologian Karl Heinrich Rengstorf. He was an academician, teaching New Testament and Jewish history in Münster. He also directed the Institutum Judaicum Delitzschianum. In the late 19th century, under the leadership of the Orientalist Franz Delitzsch, that institute had been a training center for Lutheran missionaries, seeking to convert Jews. But in 1948, when Rengstorf became its new director, he changed its orientation, so that it would serve as a research center. He instituted a policy of inviting Jewish scholars to address the institute. (One of the guest lecturers was Rabbi Leo Baeck. Baeck had survived imprisonment in the Terezin concentration camp, achieving a near-saintly status for his ministry to his fellow prisoners and his refusal to accept freedom while others had remained incarcerated.) The effect of these scholarly exchanges was to augment the ecumenical role, and minimize the missionary role, of the Institute.[4]

In 1949, Rengstorf wrote Buber, asking him to complete the Bible translation. In his reply, Buber explained why he had not been able to accomplish that goal to date, but he held open the possibility of returning to the project.[5]

Rengstorf was hoping for more than simply the completion of the Bible project. He wanted Buber’s voice to be heard in the Germany of the day. He tried to persuade Buber to give public lectures at German universities. At first Buber refused to return to Germany, but Rengstorf continued to issue invitations, and in 1950, Buber agreed to go back to his former homeland and speak for small circles of students and faculty.[6]

Rengstorf was not the only influential Protestant academician to engage Buber in dialogue. A leading Bible scholar, Alfred Jeremias, wrote to Buber in 1951 to thank him for his contribution to the understanding of the prophet Deutero-Isaiah.[7] This choice of text is significant, including, as it does, the chapters in which Isaiah speaks about the “Suffering Servant.” The interpretation of those chapters had long been a bone of contention between Christians and Jews. Christians interpreted the servant as Jesus, whereas Jews understood them to refer to the suffering Jewish people. For Jeremias to thank Buber specifically for his rendering of those chapters was an acknowledgement that the Christian needs to hear the voice of the Jew even when they disagree.

German Catholics as well as Protestants reached out to Buber. The Roman Catholic theologian, Father Romano Guardini, (born in Italy but raised in Germany and active there throughout his life,) was one of Buber’s important dialogue partners. Buber had admired Guardini’s work since first reading one of his scholarly monographs in 1918, and the two men corresponded throughout the Weimar period.[8] Guardini had been dismissed from his chair at the University of Berlin after publishing an essay in 1935, Der Heiland, emphasizing the Jewishness of Jesus. After the war, Guardini was able to resume his academic career, serving as a professor at the University of Munich. In 1952, Guardini sent Buber a copy of his lecture at the University of Tübingen, “Responsibility: Thoughts on the Jewish Question,” expressing a moving mea culpa about German responsibility for the destruction of the Jews. That outreach, on top of the earlier ones, was a tipping point for Buber, who replied that he was at last ready to speak publicly again in Germany.[9]

These ecumenical contacts should be given due weight in determining for whom Buber resumed work on the Verdeutschung der Schrift. He knew that he had a Christian audience. In the absence of his Jewish audience, it was still a significant circle of readers. Here were people who wanted to hear God’s voice as refracted through the medium of the Hebrew Bible, people for whom Buber’s rendition brought them uniquely close to hearing that voice.

Christian engagement with Buber does not mean that those Christians who reached out to Buber shelved their criticisms of his various theological formulations during the first post-war decade. In particular, the publication of Buber’s Zwei Glaubensweisen (1950) (translated in 1951 as Two Types of Faith) elicited a variety of Christian critiques. In that work, Buber contrasted the biblical Hebrew term ‘emunah and the New Testament Greek term pistis. He characterized the Hebrew term as being about relationship and denoting trust, whereas the Greek term functioned to denote assent to a proposition, hence signifying an intellectual, as opposed to an existential, “belief.” Buber then generalized from this linguistic analysis to claim that the Hebrew notion of faith differs essentially from the Christian.

Buber had already put his understanding of ‘emunah as relational, rather than intellectual, into practice in his (1929) Bible translation. A classic text featuring the word ‘emunah is Genesis 15:6. That verse has long been a locus of disagreement between Jewish and Christian interpreters. Jews understood it to mean that Abraham had faith that God’s promise of making him the father of multitudes would be fulfilled. Christian readers, following St. Paul’s Epistle to the Romans, took it as a proof text for the Christian doctrine of “justification by faith, rather than by works.” Luther’s rendering, “Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit,” employing the word “glaubte”—“he believed”— follows the classic Pauline contrast of faith and works. Buber avoided that Christological pattern of thought by using a different verb, denoting Abram’s trust in God: “Er aber vertraute IHM; das achtete er ihm als Bewährung.”

But with the publication of Zwei Glaubensweisen, Buber raised his thesis about the fundamental difference between Jewish and Christian concepts of faith to a new level. Negative assessments of Buber’s formulation came from thinkers spanning a wide spectrum of Christian perspectives, Protestant and Catholic. The Swiss Reformed (Protestant) theologian, Emily Brunner, regarded Buber’s work as an “all-out attack” on Christianity. Karl Thieme, one of the most creative progressive voices within post-war Roman Catholic theology, rejected the neat dichotomy of Buber’s schema. For Thieme, there were differences of emphasis, but there were not “two types of faith.” J. Edgar Bruns, a more conservative Catholic thinker, likewise claimed that Buber was imposing a dichotomous schema upon a continuum of faith. Bruns held that the law, for the Jew, and dogma, for the Catholic, are actually parallel in their function: “The Law of the Old Testament fulfilled the same function for the Jew that dogma fulfills for the Christian. The two are but different manifestations of a divine condescension which recognizes man’s need for something to cling to in moments of darkness.”[10]

While these disagreements showed the limits of Buber’s influence upon Christian dialogue partners, they co-exist with the evidence for Christian appreciation of Buber’s efforts to renew the transmission of the Hebrew Bible in 20th century language. Moreover, these scholarly rebuttals are best understood within the framework of renewed ecumenical engagement. Several of the Christian critics took pains to contextualize their disagreements, signaling their appreciation for Buber’s service to the cause of better understanding by and between Jews and Christians of good faith. For example, in his own book-length critique of Buber, John M. Oesterreicher, himself a major figure in the historic rapprochement of Jews and Roman Catholics at the Vatican II Council, characterized the task of ecumenical dialogue as “not a surrender; it is rather the arduous task of listening to, and learning from, one another.” [11]

Jewish-Christian dialogue, then, was both a motivation for Buber’s continued work of translation and an arena in which appreciation as well as disagreement might be expressed, adherents of each faith secure in the knowledge that they were taking steps behind the mutual incomprehension of previous generations.

Buber and the Germans, beyond Ecumenism

Beyond the formal channels of Jewish-Christian dialogue, more may be said of Buber’s intended audience. Buber was not a traditional Jew. He did not practice the conventions of religious observance. While committed to the spiritual path of life, he did not live out his spiritual commitments within the institutional structures of any religious denomination. His hoped-for readership, conversely, would include both the churched and the unchurched.

By the mid-twentieth century, the process of secularization had proceeded considerably in West Germany.[12] The largest denominations of Christianity in (West) Germany, The Evangelical Lutheran Church and the Roman Catholic Church, enjoyed political successes in the immediate post-war period, gaining representation in government and concessions favoring their influence in public education. But their popular support was eroding. Although they pursued a campaign of public relations, highlighting the purported “struggle between cross and swastika,” that image did not match the reality of the Nazi period. A few heroic voices of resistance did not erase the public’s memory of the large-scale collusion of German Christians with Nazism.[13] Consequently, the credibility of the churches suffered.

This did not, however, reduce the interest of West Germans in Martin Buber’s message. Despite the religious nature of his philosophy, his words resonated with an audience of churched and unchurched alike, both in Germany and beyond.[14] Internationally, his humanism struck a chord with people grappling with the existential anxiety of living through a Cold War of nuclear-armed adversaries. Yet, in Germany, more so than in other countries, there was an added factor in the growing popularity of Martin Buber. Beyond the specific channel of Jewish-Christian dialogue, during the 1950’s, Buber emerged as “the voice of Judaism, addressing Germany.”

Ecumenical contacts were the catalyst for this wider engagement. The first note of what proved to be a growing chorus was struck by Buber’s pre-war publisher, Lambert Schneider. Schneider reopened his publishing house just half a year after the final Nazi surrender, inaugurating his publishing activity with the monthly journal Die Wandlung. The lead article of the new journal, written by the philosopher Karl Jaspers, declared that its purpose was “to foster the moral and spiritual renewal of Germany” after the destruction wrought by National Socialism. Schneider approached Buber, reassuring him that the German public was even more ready to receive his teaching than it had been in the 1920’s, when the two men had begun their collaboration.[15]

The specific link between Buber’s ecumenical contacts and his wider-scale discourse with Germans was Guardini. As noted above, Guardini’s moving lecture, calling upon Germans to accept moral responsibility for the Holocaust and to commit themselves to make amends, however that might be possible, moved Buber to change his mind about speaking before the German public. This was to have a broader consequence for Buber because it paved the way for Buber to engage the German public in general, beyond ecumenical circles.

In his first post-war visit to Germany, in 1950, Buber had intentionally kept a low profile. In 1951, the rector of the University of Hamburg, Bruno Snell, wrote to Buber, to inform him that the University had bestowed upon Buber its annual Goethe Prize. Buber accepted the prize, as a way of strengthening the hand of those in Germany who were struggling to revive the humanistic tradition of Goethe. However, Buber declined to travel to Germany for the prize ceremony, because he was unwilling to speak before “a faceless German public.”[16] But after receiving the text of Guardini’s lecture in November 1952, Buber wrote again to Snell to say that he would, after all, travel to Germany and deliver a lecture on the occasion of receiving the prize.

The story of the two prizes awarded to Buber by German institutions, the Goethe Prize and the 1953 Peace Prize of the German Book Trade, has been told and retold.[17] What deserves mention in the context of this essay is Buber’s selection of a well-known biblical passage for his Goethe Prize address. Buber criticized the prevalent interpretation of the New Testament text, “Render unto Caesar the things that are Caesar’s; and to God, the things that are God’s” (Matthew 22:21). Buber argued that German Christians have badly misunderstood this text by proclaiming that the political sphere is wholly independent of religious critique. On the contrary, the abominations of recent political history attest to the pressing need for the moral effect of God’s demands to curtail the potential for evil in the demands of Caesar.

This is quite a spectacle: A Jew, lecturing a German Christian audience on the need to redress its failure to understand the core text of Christianity in a more ethically responsible way, as a fitting tribute to the humane intentions of the great Goethe! What gave Buber standing to speak from that platform? In part, a lifetime of ecumenical engagement, including an immersion in the sacred texts of Christianity—Buber had only recently published a major work of New Testament analysis, Two Types of Faith. Buber had audaciously attempted to reclaim Jesus as a model of Jewish-style faith, as distinct from Paul, whose faith was in line with Hellenistic models. In 1950, Buber had famously, and controversially, stated, “From my youth onwards I have found in Jesus my great brother.”[18] Reclaiming Jesus for the Jew was, for Buber, both a Jewish and a humanitarian goal, because the Jewish understanding of Jesus, Buber believed, would help the world to have a model of spirituality for keeping authoritarianism in check.

His scholarly views aside, what gave Buber the standing to deliver such an untraditional, yet sermonic, message to his German audience was his standing as a surviving Erzjude.[19] This is the note he sounded in his Peace Prize address.

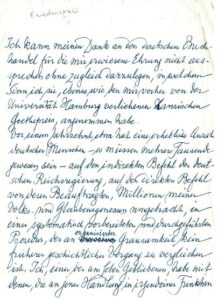

The first page of the manuscript of Buber’s Peace Prize address. Photo Credit: The National Library of Israel, D2-6a–223X305 (nli.org.il) |

Buber employed the term “Arch-Jew,” despite its status as a derogatory term in German. A trope of anti-Jewish rhetoric from the Middle Ages through the Nazi Era reviled Jews as usurers, economic parasites attacking German society. Erzjude meant “arch-usurer,” “Jew” and “usurer” being used synonymously.[20]

This is a classic “transvaluation of values.” Buber deliberately used a term of obloquy, so that there will be no mistaking him as the “atypical, good Jew” as distinct from all his fellow-Jews. From that standpoint, he spoke brave words, voicing both condemnation of the guilty and compassionate understanding of the not guilty. He distinguished between the complicit and the merely weak, and he held up for loving remembrance those Germans who suffered martyrdom because they would not obey the orders to be murderers. Buber also addressed the rising German generation, calling upon them to join with Jews to labor on behalf of a new humanity.[21]

Buber called his approach “Biblical Humanism.” He contrasted this kind of humanism from its Western counterpart by emphasizing the biblical message of engagement with the problems of the moment, of community-building, and of concretizing the values of justice and love:

The law of a biblical humanism must be different [from Western humanism]. It conceives of language as an event (Geschehen), an event in mutuality. Therefore […] its intent is not the person who is shut up within himself, but the open one; not the form, but the relation; not mastery of the secret, but immediacy in facing it; not the thinker and master of the word, but its listener and executor, its worshipper and proclaimer […] Biblical humanism cannot, as does its Western counterpart, raise the individual above the problems of the moment; it seeks instead to train him to stand fast in them […] This terrifying world is the world of God. It lays claim upon you. Prove yourself in it as a man of God![22]

This was a biblical message that the more secularized generation of Germans, post-1945, could hear. That is because he was not telling the people in his audience to go to Church. He was telling them to take religious words out into their own world.

Buber’s address at that time, and his subsequent addresses to students at German universities during the 1950’s, fell upon willing ears. They recognized that Buber was not merely a high-profile survivor. He was also an embodiment of something precious that could help them restore value to their country. He exemplified the symbiosis of German and Jew, extinguished by the Nazis and their willing German executioners, but just perhaps, capable of resurrection. The Germans who flocked to listen to Buber recognized something precious: that “it was German-Jewish Bildungsbürgertum which, more than any other single group, preserved Germany’s better self across dictatorship, war, holocaust, and defeat.”[23] In view of that recognition, it is no surprise that in a 1960 survey, German students ranked Buber as being among the most influential spiritual figures of the day.[24]

Buber’s popularity in Germany endured. Eighteen years later, the West German government included Buber in its pantheon of national cultural giants by one of the methods uniquely available to governments: it issued a postage stamp in his honor. This is routinely done for the leading lights of a nation. In 1961, West Germany had issued a 15 Deutschmark stamp honoring Luther. Despite the atheism of its communist regime, East Germany likewise issued a stamp depicting Luther in 1967, on the 450th anniversary of the Protestant Reformation. Considering the outstanding influence of Luther on the German language and German history, that is not surprising. It is significant, in a different way, that in 1978, West Germany issued a commemorative postage stamp to mark the centennial of the Jewish intellectual’s birth. The artwork of the stamp depicts Buber in a classic “thinker” pose, hand on brow.

Forty years is a biblical generation. In the forty years between 1938 and 1978, Martin Buber went from being a refugee, fleeing Germany, to a thinker claimed by Germany as one of its culture heroes.

West German postage stamp honoring Martin Luther on the quincentennial of his birth, 1983 (Photo Credit: Pinterest) |

West German postage stamp honoring Martin Buber on the centennial of his birth, 1978 (Photo Credit: Shutterstock) |

To return to the question animating this pair of essays, “for whom did Buber toil” in returning to his Bible translation project after the Holocaust, a general answer may now be given. The Bible translation was aimed, first, at the Jewish community of Germany and Austria, to foster its spiritual revitalization. That goal was no longer primary after the Holocaust. But the translation was also aimed at German-speaking Christians with whom Jews were eager to dialogue, and for whom a version of the Hebrew Bible free of Christian reinterpretation was to be desired, perhaps all the more so, after 1945. More broadly still, the Bible translation was part of Buber’s outreach to modern men and women generally. Keenly aware of the anti-humanitarian forces endangering civilization Buber hoped to help ameliorate the predicament of contemporary society: “[Buber and Rosenzweig] wanted to assist modern man to reexperience the creative and redemptive quality of divine revelation contained in the Bible. They were deeply convinced that […] the word of God could still reach him, because ‘Jewish words, however old, partake of the eternal youth of the word,’ and because of the very fact that the Bible itself is a record of man meeting with God, and thus the beginning of an unending dialogue.”[25]

This pair of essays opened with Buber’s translation of Isaiah 40:3: “Stimme eines Rufers: In der Wüste bahnt SEINEN Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!” In the Wasteland of the mid-twentieth-century Western World, in which perennial human destructiveness had been amplified to genocidal proportions by technological mastery, by the failure of the moral to restrain the political, and by the dehumanization of the basic paradigms of human interaction, it could still be possible to build a way for the spiritual regeneration of humankind. The voice crying that message, Buber believed, could best be heard in the words of the Bible.

Buber as muse

There remains one more answer to the question of why Buber persevered in his Bible translation after the Holocaust. This point is saved for last, because it is appropriate to accord Buber the last word in answering the question.

At the author party in 1961, Buber answered Scholem’s critique. He chose to do so by quoting his deceased co-author, Rosenzweig:

Sometimes I am afraid the Germans won’t stomach this all too unchristian Bible, and it will become the translation of the expulsion of the Bible from German civilization, so greatly desired by the new Marcionites, just as Luther’s was the Bible of Germany’s conquest. But even such a galus bavel [Babylonian Exile] might, seventy years later, be followed by a new entry, and at any rate—the end is not our concern, only the beginning, and making a beginning.[26]

Rosenzweig’s biblical allusion to the Babylonian Exile provides the interpretive key to this passage. In the Bible, the Jews had been exiled from their native Judea to Babylon, but half a century later, their Babylonian captors were in turn conquered by the Persian emperor, Cyrus. He issued an edict allowing the Jews to return home and rebuild their Jerusalem Temple on its original site. They did so, and seventy years after the destruction of Solomon’s Temple, Zerubavel’s Temple was consecrated. Rosenzweig was citing that historical episode as an analogy. Toleration of the Jews was linked to acceptance of the Hebrew Scriptures. As has been seen, the “New Marcionites” were those who wished to expel The Hebrew Scriptures from their religious canon, and the Hebrews themselves from their body politic. (Rosenzweig did not live long enough to see that expulsion was not the worst of the crimes committed.) The Jews might have no place in the Germany of his own day, Rosenzweig feared, but one must never give up hope for the future.

What was to lie in the future for Buber’s translation? How was it to affect the subsequent engagement of people with the Hebrew Bible? In fact, it has served as an inspiration for kindred efforts in several languages. This may be seen in several recent translations of the Hebrew Bible into French and English, and an adaptation of Buber’s language into more contemporary German.

For over a century, the standard French translation of the Hebrew Bible in use in the Jewish communities of France has been the collaborative effort chaired by Rabbi Zadoc Kahn, chief Rabbi of France at the turn of the twentieth century, La Bible du rabbinat français. More widely read were the French translations enjoying semi-official status in francophone Protestant circles: the traditional version of Pastor Jean-Frédéric Ostervald (early 18th century; often reprinted) and the more modern version of the Swiss theologian Louis Segond (1871; revised 1910).[27]

In addition to his impressively varied career, the French-Algerian-Israeli lawyer and politician, Andre Chouraqui (1917-2007), also translated the spiritual classics of the world’s major monotheistic religions. In addition to the Hebrew Scriptures, he also translated the New Testament and the Koran into French.

Chouraqui’s 1985 rendering of the Bible exhibits the same choices as those made by Buber, a half century earlier. This will be illustrated by a comparison of Chouraqui’s rendition of verses from the opening chapter of Genesis with those of Ostervald and Segond.[28]

(Ostervald)

1) Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

2) Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux.

3) Et Dieu dit: Que la lumière soit; et la lumière fut.

4) Et Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.

5) Et Dieu nomma la lumière, jour; et il nomma les ténèbres, nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce fut le premier jour.

In his translation, Segond follows Ostervald except in a few instances:

2) La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.

5) Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour.

A number of the interpretive decisions here echo Luther’s. In verse 2, both French translators rendered “informe et vide,” “unformed and void,” parallel to Luther’s “wüst und leer.” The syntax of the imperative in verse 3, “Que la lumière soit,” “let light be,” resembles Luther’s “Es werde Licht!” The expansive phrasing of the first clause in verse 4, “vit que la lumière était bonne,” “saw that the light was good,” is structurally akin to Luther’s “sah, daß das Licht gut war.” The final phrase, “le premier jour,” “the first day,” using the ordinal rather than the cardinal number, is just like “der erste Tag.”

Where Chouraqui’s translation differed from these older exemplars, he kept the Hebrew original more evident. He avoided the standard French “Dieu” for “God,” keeping the Hebrew “Elohim.” Similarly, in verse 2, rather than offering a French phrase, Chouraqui transliterated the Hebrew, tohu-et-bohu. He rendered the imperative in verse 3, “Une lumière sera,” a more concise wording closer to the two-word Hebrew phrase, yehi ‘or. Again, Chouraqui highlighted the brevity of the Hebrew clause, va-yar’ Elohim et ha-‘or key tov, “God+ saw+ the light+ that+ good!” in the brevity of his own rendering of verse 4. Finally, he indicated the day number with the cardinal “jour un” rather than the ordinal “le premier jour,” just as in the Hebrew original, yom ‘echad. All these choices follow paths pioneered in Buber and Rosenzweig’s Die Schrift.

The influence of Buber on the American translator Everett Fox is clearer still. In 1995, when Fox completed The Five Books of Moses, his rendering of the Pentateuch, he acknowledged his indebtedness to Buber and Rosenzweig’s methods and goals:

The purpose of this work is to draw the reader into the world of the Hebrew Bible through the power of its language […] I have sought here primarily to echo the style of the original, believing that the Bible is best approached […] on its own terms. So, I have presented the text in English dress but with a Hebraic voice. […] The translation therefore tries to mimic the particular rhetoric of the Hebrew wherever possible, preserving such devices as repetition, allusion, alliteration and wordplay. It is intended to echo the Hebrew, and to lead the reader back to the sound structure and form of the original.

Such an approach was first espoused by Martin Buber and Franz Rosenzweig in their monumental German translation of the Bible […] The Five Books of Moses is in many respects an offshoot of the Buber-Rosenzweig translation.[29]

Allowing for inevitable differences and for certain changes occasioned by the advance of biblical scholarship, the resulting translation has the same distinctive “feel” in English as the Buber-Rosenzweig has in German. Again, the first five verses of Genesis will serve as an illuminating example:

At the beginning of God’s creating of the heavens and the earth,

When the earth was wild and waste,

Darkness over the face of Ocean,

Rushing-spirit of God hovering over the face of the waters—

God said: Let there be light! And there was light.

God saw the light: that it was good.

God separated the light from the darkness.

God called the light: Day! And the darkness he called: Night!

There was setting, there was dawning: one day.[30]

In phrases such as “wild and waste” and “Rushing-spirit of God,” Fox conveyed the same sonic and theological points as Buber had made about those phrases. “Wild and waste” is reminiscent of Buber’s “Wirrnis und Wüste.” The “Rushing-spirit of God” is not a precise English rendering of “Braus Gottes”, but it is an English realization of Buber’s point about the physicality of the rushing wind and the spirit of God having been originally united.[31]

In one rendering, Fox went beyond Buber in selecting words that evoke the physicality of the Hebrew original more than the customary translations reveal. Fox avoided “evening” and “morning,” finding a different vocabulary to refer directly to the physical (apparent) motion of the sun across the sky. Buber’s word choices are seldom to be criticized as conventional, but his “Abend” and “Morgen” are less concrete than “setting” and “dawning.” Here, the pupil has outstripped the teacher!

The most recent American Jewish Bible translation is that of Robert Alter (2018). In an essay, introducing his work, Alter explained his criticism of existing translations and his particular emphasis in his own translation efforts. Here, the influence of the approach that Buber pioneered is apparent:

The poetry of Psalms […] is remarkable for its powerfully succinct and intense passion about God and human existence, and for the way it anchors the life of the spirit in the palpable experience of the body. The sundry English translations, from Renaissance to contemporary, have in certain ways obscured key strengths of the Psalms. My dissatisfaction with them led me to attempt my own translation […].

Two aspects of the Hebrew poems have especially suffered in translation: their powerfully compact rhythms—which, after all, constitute much of the music of the poetry—and the terrific, physical concreteness of the language […] I have tried to produce a translation of Psalms that, whatever its faults, might convey to English readers something of that mesmerizing melody and that gripping concreteness.”[32]

Alter’s focus on the physicality of Biblical poetry recalls Buber’s concern to preserve the concreteness of the Hebrew, eschewing the abstractions of other languages. Consider Buber’s rendering of Psalm 16:8-11:

Ich hege IHN mir stets gegenüber.

Wenn er mir zur Rechten ist, nie kann ich wanken.

Darum freut sich mein Herz, jauchzt meine Ehre,

ja, mein Fleisch wird sicher wohnen.

Denn du überlässest nicht meine Seele dem Gruftreich,

du gibst nicht zu, daß dein Holder die Schluft besehe.

Du lehrst mich kennen den Pfad des Lebens,

Sättigung mit Freuden ist vor deinem Antlitz,

Mildheit in deiner Rechten immerdar. [33]

Note that Buber renders She’ol as “Gruftreich,” “kingdom of the tomb.” This unusual lexical choice is designed to highlight the Hebrew conception of She’ol as a place, not merely the condition of being dead. Alter addresses that issue by transliterating She’ol, indicating that it is a proper noun. Alter also capitalizes “The Pit” (Hebrew shachat, “a place of annihilation,” which Buber had rendered “die Schluft”) to indicate that it is a synonym for “The Grave”:

I set the LORD always before me,

On my right hand, that I not stumble.

So my heart rejoices and my pulse beats with joy,

My whole body abides secure.

For You will not forsake my life to Sheol,

You won’t set Your faithful one see the Pit.

Make me know the path of life.

Joys overflow in Your presence,

Delights in Your right hand forever.[34]

Alter’s is the most recent widely consulted English Bible translation, so it may be said that, in the field of English language renderings of the Hebrew Scriptures, Buber’s star is in the ascendancy today.

What of the fate of Buber’s translation among German Christians?[35] A note of caution is in order. Buber’s translation did not replace all others—which, indeed, was never voiced as an expectation. Luther’s Bible continues to be the best-known, occupying a position analogous to the King James Version in English. The Luther translation continues to be updated, most recently in 2017, commemorating the 500th anniversary of the Reformation.

While not displacing Luther’s standard work, two other recent German translations deserve mention: The Einheitsübersetzung and the Hoffnung für Alle. The first of these two is a project of the Roman Catholic communion, although in the early years of the project, the 1960’s and 1970’s, there was also participation on the part of Protestant church bodies. The second translation is the lead publication of the Basel, Switzerland Christian publisher, Brunnen Verlag (known as Fontis since 2014) and is marketed through its “Bibelpanorama” chain of Christian bookstores. It is Evangelical-Protestant, aiming at a popular audience, and is consequently intentionally more contemporary and idiomatic in tone than other translations.

Examining the biblical passages studied above, as treated in these newer translations, one sees that some of Buber’s choices are influencing the field of German-language Bible translation more generally. Some examples: In the Einheitsübersetzung, the rendering of the Hebrew tohu vavohu of Genesis 1:2 is “wüst und wirr.” This seems to “split the difference” between Luther’s rendering “wüst und leer” and Buber’s second effort at translation, the alliterative “Wirrnis und Wüste.” Again, in its handling of the word “Torah” in Psalms 1:2, the Einheitsübersetzung does not follow Luther’s choice, “Gesetz” (“law”), but rather Buber’s rendering of the word as “instruction”: “…sondern sein Gefallen hat an der Weisung des HERRN/ Bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt.” For its part, in prioritizing an idiomatic register, the Hoffnung für Alle version is sometimes paraphrastic, so its wording may reflect aesthetic aspirations rather than a concern to highlight the Hebrew behind the German. But—perhaps a bit surprisingly—it echoes Buber and not Luther in its rendering of Genesis 15:6 as “trust” rather than “believe”: “Abram nahm dieses Versprechen Ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den HERRN, und so fand er Gottes Anerkennung.”

The final example of Buber functioning as a muse among Germans engaged with the Bible is more explicit. Heinz Pangels published widely about cultural and theological topics in the light of his life-long developmental disabilities. He authored many prayers, expressing his spirituality from within the vocabulary of Christianity. Even so, he found Buber’s rendition of Psalms congenial and published his own reworking of the Psalms, following Buber. Pangel’s rendition of the first two verses of Psalm 1 illustrates his melding of Buber’s translation with other options, going back to Luther (examined earlier in this essay), as well as some independent word choices:

Wohl dem Mann,

der nicht folgt dem Rat der Frevler,

der nicht beschritt den Weg der Sünder,

nicht sitzt im Kreis der Spötter,

sondern sich freut an des HERRN Weisung;

bei Tag und bei Nacht nachsinnt über Seine Weisung.[36]

Pangel’s citation closes the circle, as it were: Buber’s novel methods of translation brought readers of other languages closer to the Hebrew Bible, and then, influenced newer German voices, too. The voice that cried, “in the Wilderness, clear a way for the LORD’s road,” did not cry in vain.

[1] Sacharja 3:2. Instead of “Der Hinderer,” Luther rendered “Satan.” Buber avoided that because Satan, as understood in Christianity, is God’s archenemy, whereas in the Hebrew Bible, “Satan” is an officer of God’s court, a prosecuting attorney, as it were, and thus a loyal servant of God. Buber, Martin. Eclipse of God. NY: Harper and Row, 1952, p. 90. In the verse quoted here, God admonishes the prosecuting attorney to desist from indicting the High Priest Joshua, whom God characterizes as “a brand saved from the fire.”

[2] Herf, Jeffrey. Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997, pp. 4-7, 267-280. When the Bundestag ratified the Wiedergutmachung restitution agreement in 1953, the democratic left-wing opposition voted unanimously in favor of paying reparations to Israel, while Adenauer’s own coalition was deeply split on the issue. Herf, p. 288.

[3] See Reuter’s article in Der Monat, November 1952; cited in Herf, p. 303, and excerpts of Reuter’s Warsaw Ghetto memorial speech, pp. 304-5. Adenauer’s formulation is cited on p. 271.

[4] Institutum Judaicum Delitzschianum. In: www.jewishvirtuallibrary.org.

[5] F3, p. 104.

[6] MF, p. 266.

[7] F3, p. 107.

[8] MF, p. 274.

[9] F3, p. 111.

[10] J. Edgar Bruns, “Book Review: ‘Two Types of Faith’ by Martin Buber” (1955). The Bridge: A Yearbook of Judaeo-Christian Studies, Vol. I., p. 324. Other Christian critics of Buber’s thesis included the anti-Nazi Catholic activist, Franz von Hammerstein, and the Swiss Catholic theologian, Hans Urs von Baltasar. Jewish critics also faulted Buber on this score. Among prominent Jewish thinkers critical of Buber’s efforts in this book were David Flusser, Ernst Simon and, as would be expected, Gershom Scholem. See John M. Oesterreicher, The Unfinished Dialogue: Martin Buber and the Christian Way (Secaucus, NJ: Citadel Press, 1987), pp. 77-92. Other Jews and Christians, nonetheless, responded positively to Buber’s thesis, including the Protestant Bible scholar James Muilenberg and the Lutheran theologian and humanitarian Albert Schweitzer. F3, pp. 90-99. On the semantic range of the noun pistis in the New Testament and allied writings, see William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (A translation and adaptation of Walter Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Nestaments und der übrigen urchristlichen Literatur), (Chicago: University of Chicago Press, 1979), s.v. “pistis,” 662-664, especially subsection 2.c.delta: “faith as recognition and acceptance of Christian teaching as such.”

[11] Bruns, pp. 322, 325; Oesterreicher, p. 99. Later in this essay, I discuss the role of Zwei Glaubensweisen in the broader cultural impact exercised by Buber in mid-century West Germany.

[12] Secularization was still more pervasive in East Germany on account of the state-sponsored atheism of the Communist regime.

[13] Neumann, Johannes. Lecture at the University of Tübingen, 1995: “Die Kirchen in Deutschland,1945: Vorher und nachher, Versuch einer Bilanz.” In: http://www.concordatwatch.eu/kb-36941.934.

[14] Writing in 1959, the “Beat Generation” cultural critic, Kenneth Rexroth, voiced a positive appreciation of Buber’s thought in America: “The last two years in the religious book field, it’s been like Old McDonald’s farm, with here a Buber, there a Buber, everywhere a Buber, Buber. There is a good reason for this. Martin Buber is practically the only religious writer a nonreligious person could take seriously today.” Rexroth, Kenneth. “The Hasidism of Martin Buber.” In: www.bopsecrets.org/rexroth/buber.html.

[15] MF, pp. 265-266.

[16] Ibid., p. 272. What Buber meant by “faceless” is clarified by a letter he wrote to Rengstorf. People lost their faces when they participated in the extermination of the Jews. F3, p. 105.

[17] F3, pp. 110-112, 118-121. See also MF, pp. 274-278.

[18] Friedman, Maurice. Martin Buber: The Life of Dialogue, Ch. 27: “Buber and Christianity” In: www.religion-online.org/book-chapter/chapter-27-buber-and-christianity.

[19] MF, p. 277, note 65.

[20] That was still the dictionary meaning of Erzjude given in Breul, Karl. Cassell’s New German-English Dictionary. NY: Funk and Wagnalls, 1939. The term is not found in the Collins German Unabridged Dictionary. Seventh edition, 2007, which gives the more neutral “Wucherer” for “usurer.”

[21] MF, p. 278.

[22] Buber, Martin. “Biblical Humanism.” In: On the Bible, p. 216.

[23] Mosse, George L. German Jews beyond Judaism. Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1985, p. 82.

[24] F3, p. 127. Buber shared third place in the survey with Pope John XXIII.

[25] Bach, Hans I. The German Jew: A Synthesis of Judaism and Western Civilization, 1730-1930. London: Oxford University Press, 1984, p. 240.

[26] Buber, Martin. “On Concluding the Translation of the Bible.” In: Rothschild, p. 155, quoting an excerpt of a letter from Rosenzweig to Eugen Meyer, December 30, 1925.

[27] Roman Catholic versions of the Old Testament, such as the Douai Bible, used the Latin Vulgate as their base text. They were not direct translations from the original Hebrew. Moreover, in word choices, they were shaped by the Roman Catholic positions in the Reformation-era debates with Protestants, and the translations reflect their polemical character. More Hebraically sensitive Roman Catholic translation efforts began with the 1943 Papal encyclical, Divino afflante Spiritu, encouraging Roman Catholics to return to the Hebrew and Greek originals in biblical translation. The first harvest of that new approach was La Bible de Jérusalem in 1956.

[28] Ostervald, J.F., trans. La Sainte Bible. In: http://www.biblestudytoolsonline.com/ost. Segond, Louis, trans. La Sainte Bible. In: http://www.biblestudytoolsonline.com/lsg. Chouraqui, Andre, trans. La Bible, traduction Chouraqui. Digital Bible Society, 2020. In: https://dbs.org.

[29] Fox, Everett. The Five Books of Moses (NY: Schocken Books, 1995), ix-x. The opening phrase of Fox’s rendering, “At the beginning,” differing from Buber’s “Im Anfang,” is accounted for by the progress of biblical scholarship since Buber’s day. In his translation, Ephraim Avigdor Speiser rendered the opening clause, “When God began to create.” In his notes to the translation, Speiser advanced convincing arguments for that rendering, both on grammatical grounds and by comparisons to the opening phrase of Enuma Elish, the Mesopotamian creation myth. Speiser, E.A. The Anchor Bible: Genesis. Garden City, Long Island: Doubleday and company, 1964, pp. 3,12.

[30] Fox, Genesis 1:1-5, pp.11-13.

[31] See note 26.

[32] Alter, Robert. “Psalm Springs: How I translated the Bible’s most poetic book.” In: https://slate.com/culture/2007/09/renovating-the-biblical-psalms.html

[33] Here, it may be acknowledged that Luther’s rendering, too, captures the physicality of the Hebrew original:

8) Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; denn er ist mir zur Rechten, so werde ich fest bleiben.

9) Darum freut sich mein Herz, und meine Ehre ist fröhlich; auch mein Fleisch wird sicher liegen.

10) Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, daß dein Heiliger verwese.

11) Du tust mir kund den Weg zum Leben; vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich.

The one place in the passage where Buber highlighted the physicality of the Hebrew original and Luther did not was “vor deinem Antlitz” in place of “vor dir.” Buber’s rendering corresponds literally to the Hebrew original, ‘et panekha (“Your face”).

[34] Alter and Buber disagreed over the rendering of the Hebrew k’vodi. Both Buber and Luther rendered it by “meine Ehre,” “my glory,” in accordance with the reading in the Masoretic text of the Hebrew Bible. Biblical scholarship since Buber’s day has inclined to the consensus that the Hebrew original was not k’vodi but k’vedi meaning “my liver,” which was thought in biblical society to be an organ of cognition. Alter opted to “keep the strong somatic imagery of the line” by the sequence “heart, pulse and body.” Alter, Psalms, note to verse 9, p. 47. I am indebted to Frederick Lubich for the observation that Buber’s choice of “die Schluft” was a borrowing of antique German vocabulary. More generally, I thank Professor Lubich and Pastor Uwe Scharf, a specialist in the thought of Paul Tillich, for their help with understanding the literary and linguistic nuances of many of the translation choices analyzed in this essay.

[35] The question of which German Bible translation is used in German-Jewish circles is unfortunately moot. Scholem’s dark assessment from 1961 still rings true. While the Jewish population of Germany has increased—it is estimated to be between 100,000 and 116,00 today—most of the arrivals are Eastern European Jews, with some Israelis. Synagogues make use of Russian language Bible translations for their members, most of whom are elderly and who have not mastered German. The younger members of that subcommunity tend not to affiliate at all with synagogue life. I thank Rabbi Rivkah Kushner, who served congregations in Heidelberg and Kaiserslautern between 1998 and 2006, for this information.

[36] Pangels, Heinz. “Psalms nach Buber.” In: www.heinzpangels.de/psalmen_nach_buber.htm.

Comments Off on Martin Buber’s Post-Shoah Bible Translation: For Whom Did He Toil? Part II: “A Voice, Crying in the Wilderness…”: Martin Buber’s German Translation of the Bible